Moore dokumentieren nicht nur unsere Landschaftsgeschichte bis zurück in die letzte Eiszeit, sie erfüllen auch heute noch wichtige Funktionen. So regulieren intakte Moore den Wasserhaushalt in der Region, dienen als dauerhafte Kohlenstoffspeicher dem Klimaschutz und bieten Lebensraum für hochspezialisierte und bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Der Kurzfilm „Faszination Moor“ zeigt aus der Vogelperspektive und in spannende Makroaufnahmen, wie einzigartig dieser Lebensraum ist.

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von Mooren unterscheiden: Hoch- und Niedermoore. Hochmoore werden ausschließlich durch Niederschlagswasser gespeist und sind deshalb sehr nährstoffarm. Niedermoore hingegen stehen mit oberflächennahem Grundwasser aus der Umgebung in Kontakt. Aufgrund höherer Nährstoffzufuhr sind sie vergleichsweise artenreich und wüchsig.

Das Murnauer Moos besteht in Teilen aus Hoch- und Niedermoor. In diesem Bereich des Murnauer Mooses ist Niedermoor vorherrschend. Es wird zur Gewinnung von Einstreu für die Tierhaltung landwirtschaftlich genutzt. Diese traditionelle und moorverträgliche Form der Bewirtschaftung nennt sich Streuwiesenwirtschaft. Foto: Dr. Anja Jaeschke

Das Murnauer Moos besteht in Teilen aus Hoch- und Niedermoor. In diesem Bereich des Murnauer Mooses ist Niedermoor vorherrschend. Es wird zur Gewinnung von Einstreu für die Tierhaltung landwirtschaftlich genutzt. Diese traditionelle und moorverträgliche Form der Bewirtschaftung nennt sich Streuwiesenwirtschaft. Foto: Dr. Anja Jaeschke

Im Schwarzen Moor in der Rhön lassen sich naturnahe Hochmoorweiten bestaunen. Foto: Dr. Anja Jaeschke

Im Schwarzen Moor in der Rhön lassen sich naturnahe Hochmoorweiten bestaunen. Foto: Dr. Anja Jaeschke

Ob Hoch- oder Niedermoor, beiden ist gemeinsam, dass der Boden dauerhaft wassergesättigt ist. Dadurch ist dieser nahezu sauerstofffrei und abgestorbenes Pflanzenmaterial kann nicht oder nur sehr langsam abgebaut werden. Es entsteht Torf, der jedes Jahr um circa 1 mm wächst und den Kohlenstoff aus den Pflanzenresten dauerhaft bindet.

Heute sind die meisten bayerischen Moore nicht mehr in der Lage, diese Funktion zu übernehmen. Niedermoore wurden vielfach für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung entwässert und kultiviert. In den Hochmooren wurde großflächig Torf als Brennstoff und Substrat für Gartenerden abgebaut.

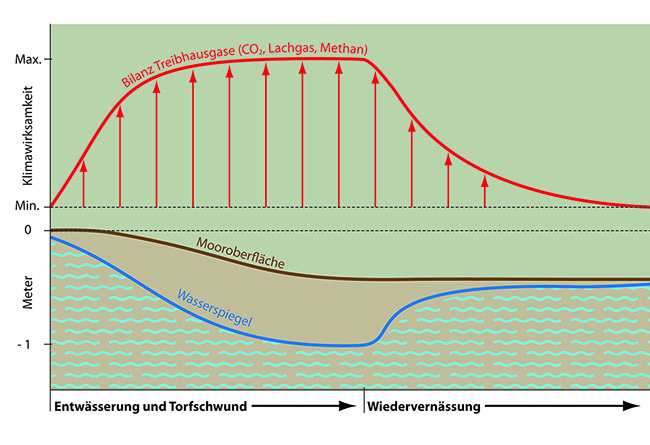

Durch die Entwässerung gelangt Sauerstoff in den Torf, wodurch Mikroorganismen diesen zersetzen und vor allem in Kohlenstoffdioxid (CO2) umwandeln. Der Moorboden löst sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auf. Die Moore verlieren an Substanz und sacken zusammen. CO2 ist zudem ein klimaschädliches Treibhausgas, das den Klimawandel weiter anheizt.

Treibhausgasemissionen aus Moorböden in Abhängigkeit vom Wasserstand. Grafik: PAN GmbH

Treibhausgasemissionen aus Moorböden in Abhängigkeit vom Wasserstand. Grafik: PAN GmbH

Der Schutz und die Wiederherstellung von Mooren ist ein zentrales Ziel im Natur- und Klimaschutz. Dazu muss der Wasserstand entwässerter Moore gehoben und ihr Zustand verbessert werden. Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat dazu fachliche Grundlagen für einen fach- und ressortübergreifenden Moorschutz in Bayern erstellt, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die praktische Umsetzung erfolgt durch Naturschutz- und Forstbehörden sowie Naturschutz- und Landschaftspflegeverbände. Die Schwerpunktsetzung bei den Maßnahmen orientiert sich dabei an den Zielaussagen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP).

Mit dem Ziel, den Moorschutz kontinuierlich weiterzuentwickeln, befinden sich das Bayerische Artenschutzzentrum mit seiner Regionalstelle Karlshuld, die zuständigen Naturschutzbehörden und das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, im Verbund mit den Naturschutzverbänden sowie den Landesanstalten der Land- und Forstwirtschaft und den Bayerischen Staatsforsten im regelmäßigen fachlichen Austausch.

Wo liegt das nächste Moor?

Das Bayerische Landesamt für Umwelt erstellte mit der Übersichtsmoorbodenkarte im Maßstab 1:25.000 (ÜMBK25) eine eigene Karte zur landesweiten Verbreitung organischer Böden. Die Klassifizierung der organischen Böden in der Übersichtsmoorbodenkarte entspricht der Definition des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Weltklimarat - GUIDELINES 2006):

- Anmoorige Böden: Böden mit einem Humusgehalt zwischen 15 % und 30 %

- Niedermoor: grundwasserbeeinflusste Böden mit einem Humusgehalt größer 30 %

- Hoch- und Übergangsmoor: überwiegend regenwasserbeeinflusste Böden mit einem Humusgehalt größer 30 %

Die Aktualisierung der Übersichtsmoorbodenkarte erfolgt nach Bedarf, insbesondere dann, wenn sich durch aktuelle Geländebefunde Änderungen in der Abgrenzung der Moorböden ergeben oder wenn bisher nicht bekannte/erfasste Moorböden entdeckt werden.

| Moorbodenkategorie | Fläche, gerundet in ha |

|---|---|

| Anmoorböden | 105.960 |

| Hochmoorböden | 23.630 |

| Niedermoorböden | 97.340 |

| Summe | 226.930 |

Tragen Sie in Ihrem Garten zum Moorschutz bei!

Wer selbst aktiv zum Moorschutz beitragen möchte, sollte beim Gärtnern auf torffreie Produkte zurückgreifen. Eine gute Alternative zu Torferde sind unter anderem Kompost aus Grünschnitt, Rindenhumus oder Holzfasern. So können Sie beim Gärtnern ganz einfach von zu Hause aus dazu beitragen, unsere Moore und deren wertvolle Funktionen zu schützen.