Die Natur braucht Raum und Zeit, um sich zu entfalten und zu entwickeln. So entstand die Kulturlandschaft Bayerns in Folge einer jahrhundertelangen extensiven Bewirtschaftung, die zu einem einzigartigen Reichtum an Arten im Offenland geführt hat. Wo der Mensch jedoch Felder großflächig zusammenlegt, die Landschaft intensiv nutzt, Flächen versiegelt und Biotope verkleinert oder beseitigt, entsteht eine verarmte, einheitliche Landschaft.

Dieser Landnutzungswandel hat negative Auswirkungen auf die heimische Artenvielfalt und verringert die landschaftliche Schönheit Bayerns. Populationen schrumpfen und kommen teilweise nur noch isoliert in der Landschaft vor. Zu kleine Populationen können durch Inzucht genetisch in kritische Zustände kommen und in den verstreuten Biotopen aussterben. Gleichzeitig können Arten benachbarte Lebensräume nicht (wieder) besiedeln, sodass die Artenvielfalt aus der Landschaft schwindet.

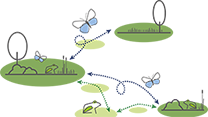

Deshalb muss es für Tiere, Pflanzen und Pilze landesweit wieder mehr Flächen geben, die naturverträglich, wenig oder gar nicht genutzt werden. Je mehr dieser Flächen in der Landschaft liegen, desto besser können Arten zwischen ihren Lebensräumen wandern und dauerhaft in der Kulturlandschaft überleben. Wichtig sind langlebige Strukturen als Quellen für Arten und als dauerhafte Wanderwege zwischen Biotopen.

Eine strukturreiche Landschaft mit ineinander übergehenden Hecken, Baumreihen, einem Quellbach, Moorbereichen, Grünland und Weideflächen – eine Landschaft im Biotopverbund. Foto: Christopher Meyer, München

Eine strukturreiche Landschaft mit ineinander übergehenden Hecken, Baumreihen, einem Quellbach, Moorbereichen, Grünland und Weideflächen – eine Landschaft im Biotopverbund. Foto: Christopher Meyer, München

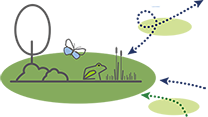

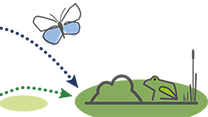

Viele Tiere haben während ihrer Entwicklung oder im Jahresverlauf wechselnde Ansprüche an einen Lebensraum oder benötigen unterschiedliche Lebensräume. Sie sind deshalb zur Fortpflanzung, zur Nahrungssuche, aufgrund von Konkurrenz oder als Anpassung an den Klimawandel und an lokale Witterungsverhältnisse auf Verbindungsflächen in der Landschaft angewiesen. Ein funktionierender Biotopverbund macht dies möglich – für Tiere ebenso wie für den Transport von Pflanzensamen oder Pollen.

Der Biotopverbund in Bayern

- ... ist die Summe aller ökologisch wertvollen Biotope einer Landschaft.

- ... schließt alle Flächen ein, die für das langfristige Überleben von Arten notwendig sind.

- ... optimiert die Kernflächen

- ... sichert und vermehrt langfristig Verbindungsflächen.

- ... verbessert den Erhaltungszustand von Arten, um Quellpopulationen zu entwickeln.

- ... erhält die typische bayerische Artenvielfalt.

- ... bietet wildlebenden Arten Möglichkeiten für Ortswechsel und Ausbreitungsprozesse.

- ... stellt einen funktionalen Verbund zwischen Lebensräumen her.

- ... strebt durchgängige Lebensraumkorridore an.

- ... integriert Entwicklungsflächen.

- ... ermöglicht Arten, sich dem Klimawandel "anzupassen".

- ... schützt die landschaftliche Schönheit und Einzigartigkeit unserer Heimat.

- ... eröffnet Möglichkeiten zur Naherholung und Tourismus.

- ... schafft regionale Wertschöpfungsketten, gerade auch für die Landwirtschaft.

- ... wirkt grenzüberschreitend

Daher ist der Biotopverbund ein wesentlicher Teil des Naturschutzes in Bayern, der viele Aspekte integriert und deshalb verstärkt vorangetrieben wird.

Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke und Biotope als Teil des Biotopverbunds

Der Biotopverbund in Bayern wird als rahmengebende Gesamtkonzeption gesehen, bestehend aus geeigneten Kernflächen; unter anderem in Natura-2000-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparken, gesetzlich geschützten Biotopen sowie ergänzenden Verbindungsflächen, die Organismen zum räumlichen Austausch nutzen.

Erfolgreich entwickelt und umgesetzt haben den Biotopverbund bisher vor allem lokale Projekte, die sich auf bestimmte Biotoptypen konzentrierten (z.B. Moorallianz, Sandachse) oder speziell auf einzelne Arten ausgerichtet waren. Ein landesweiter Biotopverbund muss jedoch möglichst viele verschiedene Arten und Lebensräume berücksichtigen. Dafür muss der Zustand der bestehenden Kernflächen erhalten und optimiert sowie zusätzlich die Qualität der dazwischenliegenden Landschaft mit naturnahen Verbindungsflächen aufgewertet werden.

Der Biotopverbund als umfassende Gemeinschaftsinitiative

Der Biotopverbund ist eine Gemeinschaftsaufgabe und integriert verschiedene Ansätze des Naturschutzes von A – wie Artenschutz bis Z – wie Zusammenarbeit – auf lokaler bis landesweiter Ebene.

Innerhalb der Naturschutzverwaltung koordiniert die Umsetzung des Biotopverbunds das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Die höheren und unteren Naturschutzbehörden inklusive der Biodiversitätsberaterinnen und -berater sind wichtige Akteure, die vor Ort in zahlreichen Projekten und langfristigen Entwicklungsmaßnahmen den Biotopverbund kooperativ mit Grundeigentümern umsetzen.

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Biotopverbunds ist eine enge ressortübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Staatsverwaltung unerlässlich, damit weitere Flächen in den Biotopverbund integriert werden können. Zudem kann die durch das Volksbegehren gestellte gesamtgesellschaftliche Aufgabe nur erfolgreich erfüllt werden, wenn sich neben der öffentlichen Hand auch weitere Partner aus Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wie große Unternehmen, Verbände, Stiftungen oder andere Institutionen für den Biotopverbund engagieren. Gleichzeitig übernehmen Unternehmen, Verbände oder Stiftungen, die sich für den Biotopverbund einsetzen, eine Vorreiterrolle.

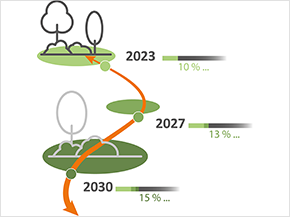

Flächenziele des bayerischen Biotopverbunds im Offenland gemäß Art. 19 Abs. 1 Bayerisches Naturschutzgesetz

Flächenziele des bayerischen Biotopverbunds im Offenland gemäß Art. 19 Abs. 1 Bayerisches NaturschutzgesetzEntsprechend den im Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) und im neuen Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) definierten Anforderungen, die im Rahmen des Volksbegehrens und dem Begleitgesetz entwickelt wurden, konzentriert sich der Biotopverbund in Bayern auf das Offenland: Der Biotopverbund soll entsprechend Art. 19 Abs. 1 BayNatSchG bis zum Jahr 2030 auf mindestens 15% der bayerischen Offenlandfläche erweitert werden (10% bis 2023 und 13% bis 2027). Das Bundesnaturschutzgesetz (§ 21 BNatSchG) und das Bayerische Naturschutzgesetz (Art. 19 BayNatSchG) definieren die Beschaffenheit des Biotopverbunds. Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen, die durch geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern sind. Verbindungsflächen und Verbindungselemente werden aus fachlichen Gesichtspunkten zusammengefasst betrachtet.

Der Freistaat ist verpflichtet, die Fortschritte des Biotopverbunds jährlich in einem Bericht zu dokumentieren. Die bisher vorliegenden Berichte sind nachstehend verlinkt.