Aktueller Trend

Die Bestände von Vogelarten, die typischerweise in den bayerischen Landschaften vertreten sind, haben sich zwischen 1960 und 2001 in etwa halbiert. Seither hat sich der Bestandswert der Agrarlandarten im Mittel der letzten fünf Jahre auf rund 58 Prozent des für 2030 angestrebten Zielwertes (100 Prozent) eingependelt, bei den Arten der Wälder ist eine positive Tendenz feststellbar, aktuell liegt er bei 95 Prozent. Die Trends bei beiden Artengruppen sind im Bewertungszeitraum indifferent.

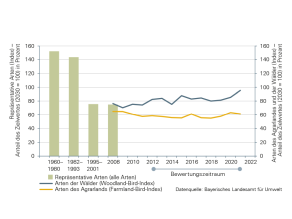

Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Bayern seit 1960 und Entwicklung der Wald- und Agrarlandarten seit 1998

Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten in Bayern seit 1960 und Entwicklung der Wald- und Agrarlandarten seit 1998Ziel der Bayerischen Staatsregierung

Bayerisches Naturschutzgesetz, (2021): Der Freistaat Bayern schafft ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope (Biotopverbund), das bis zum Jahr 2023 mindestens 10 Prozent Offenland und bis zum Jahr 2027 mindestens 13 Prozent Offenland der Landesfläche umfasst. Ziel ist, dass der Biotopverbund bis zum Jahr 2030 mindestens 15 Prozent Offenland der Landesfläche umfasst.

Verlust von Lebensräumen gefährdet Artenvielfalt

Tief greifende Veränderungen der Landschaften führten in der Vergangenheit dazu, dass viele Lebensräume an Fläche und Qualität verloren haben. Dadurch ist auch die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zurückgegangen.

Stellvertretend zeigt sich dies an den Beständen ausgewählter Vogelarten. Diese Indikatorarten repräsentieren jeweils die wichtigsten Lebensräume der Normallandschaft. In Bayern sind das: Agrarland (zum Beispiel Kiebitz), Wälder (zum Beispiel Buntspecht), Siedlungen (zum Beispiel Rauchschwalbe) und Binnengewässer (zum Beispiel Haubentaucher).

Die Entwicklung verläuft in den einzelnen Lebensraumgruppen zwar unterschiedlich, weist jedoch in Bayern wie in ganz Europa bis zur Jahrhundertwende einen deutlichen Rückgang auf. Am stärksten betroffen sind Arten der Agrarlandschaften wie die Feld- und Wiesenbrüter. Einst weit verbreitete und häufige Bewohner, zum Beispiel Kiebitz und Rebhuhn, haben im Bestand stark abgenommen oder sind gebietsweise ganz verschwunden.

Experten haben 2011 für jede Vogelart eine Bestandsgröße festgelegt, die bis 2030 erreicht werden sollte, um die Art dauerhaft zu erhalten. Diese Bestandsgrößen wurden einem Zielwert von 100 Prozent gleichgesetzt. Die tatsächlich gemessenen Bestandswerte lassen sich zu diesem Zielwert ins Verhältnis setzen und machen so die Entwicklung verschiedener Arten vergleichbar. Die jüngsten Zahlen von 2021 zeigen, dass sich dieser Wert bei den Arten des Agrarlands nach einem starken Rückgang im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts mittlerweile auf einem niedrigen Niveau von etwa 60 Prozent stabilisiert hat. Repräsentative Arten der Wälder sind davon weniger betroffen, ihr Kennwert hat im Zeitraum von 2012 bis 2021 statistisch zwar weder eindeutig zu noch abgenommen, doch deutet sich hier eine positivere Entwicklung an.

Die Indikatorwerte für Äcker und Grünland liegen also derzeit noch deutlich vom gültigen Zielwert entfernt. Weitere erhebliche Anstrengungen sind notwendig, um die Situation zu verbessern: von einem geringeren Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bis hin zu einem schonenderen Umgang mit allen Landschaften, insbesondere der Verringerung des Flächenverbrauches.

Aktuelle Trends für alle Bundesländer stellt die Länderinitiative Kernindikatoren zur Verfügung.