Vertreter des Gesteins des Jahres 2025 in Bayern

Ansicht der Tongrube Mistelgau 2011, der im Vordergrund befindliche Probeschurf bildete den Aufschluss des Amaltheentones, mittlerweile ist dieser Bereich verfüllt

Ansicht der Tongrube Mistelgau 2011, der im Vordergrund befindliche Probeschurf bildete den Aufschluss des Amaltheentones, mittlerweile ist dieser Bereich verfülltIn Bayern sind viele Tongruben in Betrieb und zeigen eine Fülle an unterschiedlichen Tonen, doch sind diese für Besuche nicht frei zugänglich. Daher wurde die Tongrube Mistelgau als diesjähriger Vertreter für das "Gestein des Jahres 2025: Ton" ausgewählt, da der Ton bzw. Tonstein hier sehr gut aufgeschlossen und zugänglich ist. Darüber hinaus kümmern sich viele engagierte Menschen für den Erhalt und die Zugänglichkeit der Grube.

Die Tongrube Mistelgau, etwa 10 km südwestlich von Bayreuth gelegen, war seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein bedeutender Standort für den Abbau von Rohstoffen. Ursprünglich wurde hier bitumenhaltiger Posidonienschiefer zur Ölgewinnung gefördert, später diente die Grube der Gewinnung von Ton aus dem Jurensismergel und dem Opalinuston für die Ziegelherstellung. Mit ihren außergewöhnlichen Fossilienfunden, wie dem Belemnitenschlachtfeld und diversen Resten von Fisch- und Flugsauriern, zählt die Ton- und Fossiliengrube Mistelgau zu den bedeutendsten Fossilfundstellen Europas. Nach der Schließung des Ziegelwerks im Jahr 2005 wurde das Gelände von der Gemeinde Mistelgau übernommen, die eine dauerhafte Erhaltung der Fossilfundstelle sicherstellt. Das Urwelt-Museum Oberfranken führt nach wie vor regelmäßig wissenschaftliche Grabungen durch.

Heute dient die ehemalige Grube nicht nur als Forschungs- und Lehrobjekt, sondern bietet auch Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten.

Was ist zu sehen?

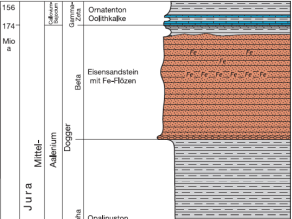

Die Tongrube Mistelgau ist einer der wenigen Orte in Deutschland, an denen man genau die Grenze zwischen zwei Erdzeitaltern, dem Unterjura und dem Mitteljura, erkennen kann. Ganz unten liegt der sogenannte Amaltheenton. Dieser war nur für kurze Zeit in einem kleinen Bereich der Grube sichtbar, ist aber inzwischen wieder zugeschüttet worden. Darüber befindet sich eine etwa vier Meter dicke Schicht, die Posidonienschiefer genannt wird. Trotz des Namens ist das kein echter Schiefer, sondern eine feine Mischung aus Ton und Kalk. Weil diese Schicht etwa sechs Prozent Bitumen (eine Art Öl) enthält, versuchte man nach dem Ersten Weltkrieg, daraus Öl zu gewinnen – das wurde aber schnell wieder aufgegeben.

Im unteren Bereich dieser Schicht gibt es feste Kalkklumpen, die "Laibsteine" genannt werden. Im oberen Bereich wechseln sich Ton- und Kalkschichten ab. Gut erhaltene Fossilien sind selten, aber manchmal findet man in den Kalkklumpen, so genannte Kalkkonkretionen, Überreste von Ammoniten (das sind urzeitliche Meerestiere) und Fischen. Im Posidonienschiefer selbst gibt es oft Muschelreste. Besonders erwähnenswert ist der Fund eines Flugsauriers mit dem Namen Dorygnathus mistelgauensis, der hier entdeckt wurde. Er bildet die wissenschaftliche Grundlage und ist damit das wichtigste Exemplar dieser Art.

Sehr bekannt ist auch das sogenannte "Belemnitenschlachtfeld" am Boden der Grube. In einer nur etwa acht Zentimeter dicken Schicht liegen hier extrem viele Überreste von Belemniten, das waren tintenfischähnliche Tiere. Das zeigt, dass hier früher viel Erosion und Verdichtung oder ein Massensterbeereignis stattgefunden hat. Darüber sind sich die Experten noch nicht einig.

Direkt darüber beginnt der Jurensismergel, eine etwa 3,5 Meter dicke, graublaue Tonschicht. In einem bestimmten Bereich, der "Thouarsense-Zone", wurden spektakuläre Fossilien von Meeressauriern wie Ichthyosauriern, Plesiosauriern und Meereskrokodilen gefunden. Außerdem gibt es im Jurensismergel viele sogenannte "Silberschneggla"- das sind Ammoniten mit einem glänzenden Pyritkern, die bei Sammlern sehr beliebt sind.

Die oberste Schicht in der Tongrube ist der Opalinuston. Er sieht dem Jurensismergel sehr ähnlich, ist aber meist gelblich-braun und enthält viel Gips. Große Fossilien wie Ammoniten oder Belemniten sind hier eher selten, dafür gibt es viele gut erhaltene und verschiedene Schneckenfossilien.

Definition

Geologen nennen ein feines, lockeres Gestein "Ton", wenn es hauptsächlich aus sehr kleinen Teilchen besteht – diese sind kleiner als 0,002 Millimeter. Der wichtigste Bestandteil von Ton sind sogenannte Tonminerale, zum Beispiel Illit, Kaolinit, Montmorillonit und Chlorit. Aber auch andere Mineralien wie Quarz, Glimmer oder Feldspat können im Ton vorkommen.

Entstehung von Ton und Tonstein

Ton entsteht meistens, wenn Gestein an der Erdoberfläche langsam verwittert. Das passiert durch verschiedene natürliche Prozesse: Das Gestein wird durch Wind, Wasser und Temperaturunterschiede gelockert und in kleinere Stücke zerlegt. Gleichzeitig sorgen chemische Reaktionen dafür, dass sich manche Mineralien auflösen und neue entstehen – vor allem sogenannte Tonminerale. Ein bekanntes Beispiel ist, wenn aus Feldspat das Tonmineral Kaolinit wird.

Durch Erosion, also durch das Abtragen von Material, werden diese kleinen Körnchen und neuen Mineralien weitertransportiert. Besonders fließendes Wasser nimmt die Teilchen mit und lagert sie ab, wenn die Strömung langsamer wird. Größere Körner wie Sand setzen sich schneller ab, während die winzigen Tonpartikel am längsten im Wasser bleiben und deshalb am weitesten transportiert werden. So sortiert das Wasser die verschiedenen Korngrößen. Reine Tonablagerungen findet man dort, wo das Wasser so langsam fließt, dass auch die letzten kleinen Teilchen zu Boden sinken – zum Beispiel in Binnenseen, Flussauen oder im Meer weit weg von der Küste, wie in der Tiefsee.

Frisch abgelagerter Tonschlamm enthält noch sehr viel Wasser, oft mehr als 60 Prozent. Wird dieser Schlamm von weiteren Schichten überdeckt, drückt das Gewicht von oben darauf. Dadurch wird der Schlamm zusammengedrückt, das Wasser wird herausgepresst und der Ton wird dichter. Dieser Vorgang heißt Diagenese. Dabei lagern sich zusätzlich Mineralien in den Zwischenräumen ab, wodurch der Ton fest und zu Tonstein wird.

Oft werden Tonpartikel auch zusammen mit etwas größeren Teilchen abgelagert. Deshalb gibt es viele Übergänge zu sogenannten Schluffsteinen, die aus etwas gröberen Körnern bestehen. Wenn sich zusammen mit Ton auch Kalk ablagert, entsteht Mergel oder Mergelstein. Ein besonderer Fall ist es, wenn zusammen mit Ton auch organische Reste, also Überreste von Pflanzen oder Tieren, unter sauerstoffarmen Bedingungen auf dem Grund von Seen oder Meeren abgelagert werden. Diese Tone sind besonders reich an organischen Stoffen. Bei der Diagenese entstehen daraus "Schwarzschiefer", bei hohem Bitumengehalt "Ölschiefer". Unter Zunahme von Druck und Hitze können daraus sogar Erdöl und Erdgas entstehen.

Es gibt auch Tone, die nicht durch Transport, sondern direkt durch chemische Verwitterung bestimmter Gesteine entstehen – meist in warmen und feuchten Klimazonen, wie sie in Mitteleuropa im Tertiär herrschten. Diese Tone werden wegen ihrer besonderen Eigenschaften oft als Rohstoffe für die Industrie abgebaut. Zum Beispiel entsteht bei der Verwitterung von Granit (Vergrusung) das Tonmineral Kaolinit, das wichtig für die Papier- und Porzellanherstellung ist. Aus vulkanischem Tuff kann durch chemische Verwitterung Bentonit entstehen, ein Lockergestein, das vor allem aus dem Tonmineral Montmorillonit besteht und für viele Zwecke verwendet wird.

Tone in Bayern

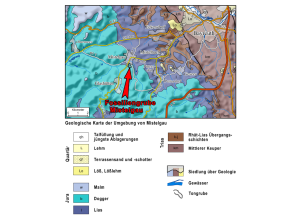

Tone in Bayern sind vielfältig und weit verbreitet. Nahezu bayernweit ist Lößlehm zu finden. Dieser entsteht durch die Verwitterung von Löß, einem feinkörnigen Sediment, das während der Eiszeiten durch Windtransport abgelagert wurde. Tonige Meeresablagerungen – teilweise verfestigt, wie in der Tongrube Mistelgau – haben ihre Hauptverbreitung im Schichtstufenland Nordbayerns sowie im Molassebecken Südbayerns. Feuerfeste, plastische Süßwassertone kommen vor allem in Oberfranken, im Naabtal und in den Randbuchten des Bayerischen Waldes vor. Zudem finden sich tonige Verwitterungsbildungen aus den Gesteinen des Grundgebirges sowohl im ostbayerischen Grundgebirge als auch im kristallinen Vorspessart. Die Tone und Mergel der Molasse erstrecken sich vom Inn bis zur Iller und vom Moränengürtel bis zur Donau.

Verwendung von Tonrohstoffen

Wussten Sie, dass Ton einer der ältesten und wichtigsten Rohstoffe der Menschheit ist? Das liegt vor allem an seinen besonderen Eigenschaften: Ton kann Wasser aufnehmen und quellen und ist im feuchten Zustand sehr formbar. Schon früh haben Menschen aus Ton haltbare Bausteine gemacht, die an der Luft trocknen und fest werden – zum Beispiel Lehmziegel, die bis heute auf der ganzen Welt als Baumaterial genutzt werden. Wenn Ton gebrannt wird, spielt er eine große Rolle in der Ziegelherstellung. Aus gebranntem Ton werden zum Beispiel Mauersteine, Dachziegel und Pflasterklinker gemacht. Je nachdem, wie der Ton zusammengesetzt ist, kann er auch für die Herstellung von Steingut, Steinzeug oder Blähgranulat verwendet werden. Außerdem wird Ton als Zusatzstoff in der Zementindustrie genutzt oder kommt in technischen Keramikprodukten, bei Schmelztiegeln und sogar in Bleistiften zum Einsatz.

Exkurs: Bentonit und Kaolin

Die Industrieminerale Bentonit und Kaolin sind besonders wertvolle und vorwiegend monomineralische Tonrohstoffe, die für spezielle Anwendungen genutzt werden. Bentonite sind südlich der Donau, insbesondere im Dreieck Mainburg, Moosburg a. d. Isar und Landshut flächenmäßig am weitesten verbreitet. Es handelt sich um Verwitterungsprodukte vulkanischer Aschen mit dem quellfähigen Mineral Montmorillonit als Hauptbestandteil. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften findet Bentonit Anwendung in zahlreichen Industriezweigen, wie in der Lebensmittelindustrie z. B. zum Entfärben und Reinigen von Getränken oder als Trägerstoff in der Landwirtschaft. Darüber hinaus wird Bentonit in der Kosmetikindustrie, zur Abdichtung von Deponien und zur Herstellung von Bohrspülungen, Bleicherde und Katzenstreu verwendet.