Vertreter des Gesteins des Jahres 2023 in Bayern

Die meisten Grauwackenbrüche in Bayern sind mittlerweile verfüllt oder zugewachsen. Im großen aufgelassenen Glosberger Steinbruch im Stadtgebiet Kronach sind aber noch mächtige Felswände aus Grauwacke zu sehen. Er ist unter der Geotopnummer 476A017 im Geotopkataster Bayern gelistet und im UmweltAtlas zu finden.

Seit 1989 ist das Geotop im Geopark Schieferland als Landschaftsbestandteil geschützt. Die etwa vier Hektar große Fläche ist Lebensraum seltener Pflanzen und Tiere. Durch die Pflege des Naturparks Frankenwald mit seinen Rangern in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Frankenwald des Landkreises Kronach e. V. und dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz Kreisgruppe Kronach ist der Steinbruch gut erhalten. Der Glosberger Steinbruch wurde deshalb als bayerischer Vertreter für das Gestein des Jahres 2023 vom Landesamt für Umwelt ausgezeichnet. Wir danken der Stadt Kronach und den genannten Akteuren, dass sie das Geotop erhalten und wertschätzen!

Bitte halten Sie wegen Steinschlaggefahr und zum Schutz gefährdeter Arten Abstand zu den Steinbruchwänden!

Die Geschichte des Glosberger Steinbruchs

Wie aus Recherchen des Stadtarchivs Kronach hervorgeht, findet sich bereits in der Gemeindebeschreibung und Ortschronik von Glosberg aus den 1860er-, 1870er-Jahren der Hinweis "an Steinen ist der Grauwacker vorherrschend". Wann der Abbau begann, geht aus den Aufzeichnungen jedoch nicht eindeutig hervor.

In der Gemeinderatsitzung vom 29. Januar 1912 wurde aufgrund des schlechten Zustandes des Bahnhofsweges beschlossen, ihn mit einer Beschotterung zu versehen und das Material hierfür unter anderem "aus den gemeindl. Steinbrüchen" zu beziehen. Dies ist der erste archivalische Beleg für die Existenz von Steinbrüchen in Glosberg.

Ende der 1930er-Jahre wurde auch Gemeindebürgern gestattet, für den Hausbau Steine am Glosberg zu brechen. 1964 wurde das Gelände an das Hartsteinwerk Albert Weiß aus Wilhelmsthal verpachtet, das den Glosberger Steinbruch im Siebengründlein bis März 1979 betrieb. Im Jahr 1979 erfolgte kurzfristig ein Abbau durch die Firma Normann (Straßenbau, Naila) und das Baugeschäft Schramm aus Staffelstein.

Der letzte Pächter ab April 1980 war die Firma Max Beyer Baustoffe GmbH aus Eisenbühl im Landkreis Hof, die den Steinbruch Ende 1984 aufgab. 1985 begannen erste Rekultivierungsmaßnahmen durch die Stadt Kronach.

Was ist zu sehen?

Im Geotop sind wechsellagernde bis zu einem Meter mächtige Grauwacken-Bänke und Dezimeter mächtige Tonsteinlagen (Obere Ziegenrück-Subformation, Mississippium) aufgeschlossen. Durch die Oxidation von Eisenmineralen besitzt die Grauwacke stellenweise einen rötlichen Farbton. Auf dem Gestein treten vereinzelt besondere Gesteinsstrukturen hervor, wie Strömungs- und Belastungsmarken. Genauere Informationen zur Definition und Entstehung der Grauwacke im Allgemeinen sowie zur Geologie finden Sie im Anschluss.

Strömungsmarken, Erosionsformen durch strömendes Wasser entstanden, auf einem Grauwacke-Block im Steinbruch

Strömungsmarken, Erosionsformen durch strömendes Wasser entstanden, auf einem Grauwacke-Block im SteinbruchDefinition

Bergleute aus dem Harz sprechen mindestens seit 1780 von Grauwacken, eigentlich ein früherer Begriff für Wackersteine. Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749 bis 1832) war die Graue Wacke vom Harz 1783 ein Begriff.

Grauwacken sind marine, klastische Sedimente, das heißt ihr Material setzt sich aus unterschiedlichen, mechanisch zerstörten Ausgangsgesteinen zusammen. Sie sind graue, grüngraue bis braungraue Sandsteine mit hohem Matrixanteil. Bei wechselndem Quarz- und Feldspatgehalt sind sie reich an Gesteinsbruchstücken, wie beispielsweise Lydit, Quarzit, verschiedene Metamorphite oder Sedimentgesteine. Weitere Bestandteile sind Chlorit, Glimmer und Tonminerale. Der Mineralbestand kann sehr heterogen mit schlechter Kornsortierung sein. Das Gefüge ist fein- bis grobkörnig und das Bindemittel tonig-schluffig, kieselig oder kalkig.

Entstehung

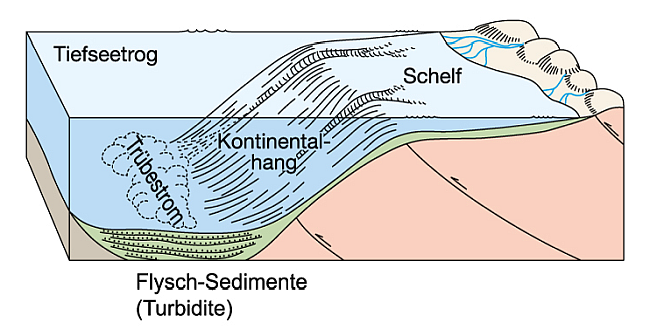

Grauwacken sind oft Bestandteil von Flysch-Sedimenten. Diese entstehen aus untermeerischen Trübeströmen, einem Gemisch aus Wasser und Schlamm. Derartige Meeresablagerungen bezeichnet man als Turbidite, die aufgrund ihrer Ausbildung zum Teil auf sehr weite Transportwege am Tiefseegrund schließen lassen. Die Turbidite werden in vielfachen, rhythmischen Wiederholungen abgelagert. Diese oft nur einige Dezimeter mächtigen Turbidit-Zyklen bestehen aus Grauwacken, Sand-, Kalk-, Mergel- und Tonsteinen.

Seltener werden Grauwacken in Küstennähe gebildet, wenn durch kurze Gebirgsflüsse wenig sortiertes Material ins Meer transportiert wird. Das Ausgangsmaterial entstammt oft einem relativ kleinen, aber geologisch sehr abwechslungsreichen Liefergebiet. Die Entstehung geht immer einher mit Gebirgsbildungen und dem dadurch ausgeprägten Relief. Daher rutschen, unregelmäßig und oft ausgelöst durch Erdbeben, Gesteinspakete vom küstennahen Meeresboden lawinenartig mit hoher Geschwindigkeit als Schlamm- oder Trübeströme über den Kontinentalhang in tiefere Meeresbereiche ab. Sobald ein solcher Schlamm- oder Trübestrom den flacheren Tiefseeboden erreicht und damit seine Geschwindigkeit abnimmt, lagert sich zunächst gröberes und schwereres, darüber nach und nach immer feineres Material ab.

Grauwacken zeigen daher meistens eine Korngrößensortierung innerhalb der Bänke, die gröbsten Körner findet man an der Basis, die feinsten am Top einer Bank (gradierte Schichtung).

Zum Teil treten an der Basis (Sohle) der Bänke besondere Gesteinsstrukturen (Sohlmarken) auf. Dies können beispielsweise Belastungsmarken sein, die als Folge einer ungleichmäßigen Setzung der Grauwacke in die unterlagernde Tonlage entstanden sind. Ferner existieren Strömungsmarken, mit denen die Strömungsrichtung bestimmt werden kann. Sie haben typischerweise längliche bis langgezogene muldenförmige oder wulstartige Formen.

Wenn der feinkörnige Anteil der vorhergehenden Ablagerung weitgehend aufgearbeitet wurde, entstanden mächtige grobkörnige Ablagerungen, die sich über Jahrmillionen verfestigten. Bei einer späteren Hebung des Gebiets, kamen diese Ablagerungen als Grauwacken an die Erdoberfläche.

Vorkommen

Bayernkarte mit den geologischen Großeinheiten: der Frankenwald befindet sich im Norden der Grundgebirgsregion, die Rhenodanubische Flysch-Zone in den Alpen

Bayernkarte mit den geologischen Großeinheiten: der Frankenwald befindet sich im Norden der Grundgebirgsregion, die Rhenodanubische Flysch-Zone in den AlpenGrauwacken kommen in Deutschland unter anderem im Rheinischen Schiefergebirge, im Harz, im Sauerland, in der Eifel und im Thüringischen Schiefergebirge vor. In Österreich existiert zwischen den Zentralalpen im Süden und den nördlichen Kalkalpen die Grauwackenzone, namensgebend sind die darin vorkommenden charakteristischen Grauwacken. In Bayern ist die Grauwacke im Frankenwald vorzufinden, wie im anfangs erwähnten Steinbruch Glosberg. Es gibt sie aber auch in der Rhenodanubischen Flysch-Zone der Alpen.

Frankenwald

Wie bereits erwähnt kommen Grauwacken im Frankenwald vor, der zur nordostbayerischen Grundgebirgsregion gehört. Im Grundgebirge gibt es relativ alte Gesteine, die bei der so genannten Variszischen Gebirgsbildung vor etwa 300 bis 330 Millionen Jahren überprägt und gefaltet wurden. In diesem "Variszischen Gebirge" können aufgrund von unterschiedlichen Gesteinsarten und deren geologischer Geschichte mehrere Zonen unterschieden werden.

Weite Teile des Frankenwaldes gehören zu einer Zone, die man nach ihrem typischen Vorkommen in Sachsen und Thüringen als "Saxothuringikum" bezeichnet. In diesem Bereich wurden über einen Zeitraum von etwa 250 Millionen Jahren vom Präkambrium bis zum Karbon Gesteine in einem Meeresbecken abgelagert. Bemerkenswert ist eine zeitgleiche Entwicklung in zwei unterschiedlichen Ablagerungsgebieten.

So wird eine bayerische Sonderentwicklung ("Bayerische Fazies") von der thüringischen Normalentwicklung ("Thüringische Fazies") unterschieden. Die Grauwacken des Frankenwaldes kommen sowohl in der Bayerischen als auch Thüringischen Fazies vor und sind überwiegend dem Zeitalter des Unterkarbons anzurechnen. Sie entstanden während der Variszischen Gebirgsbildung durch Ablagerungen von Schlamm- und Trübeströmen im saxothuringischen Meeresbecken, in enger Nachbarschaft zum südöstlich angrenzenden neu aufwachsenden Hochgebirge. Bedingt durch das ausgeprägte Relief und tektonische Bewegungen (Erdbeben) lösten sich Gesteinspakete am Randes des Meeresbeckens ab und glitten in tiefer liegende Bereiche. Dort erreichten die Grauwacken führenden Turbiditablagerungen bis zu 3.000 Meter Mächtigkeit.

Grauwacken wurden in den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts im Frankenwald in mindestens 60 Steinbrüchen abgebaut, in den 1980er-Jahren dann nur noch in Förtschendorf (Geotop 476A044, Teuschnitz-Formation, "Thüringische Fazies", Landkreis Kronach) und im prämierten Steinbruch Glosberg in Kronach (Obere Ziegenrück-Subformation, "Thüringische Fazies"). Mittlerweile ist kein einziger Grauwacken-Steinbruch mehr in Betrieb, viele davon sind inzwischen zugewachsen.

Alpen

In den Alpen kommt die Grauwacke in der Rhenodanubischen Flysch-Zone vor. Als Rhenodanubische Flysch-Zone bezeichnet man eine geologische Großbaueinheit am Nordrand der Alpen, die sich als waldreiche Bergregion vor den steil aufragenden Nördlichen Kalkalpen vom Rheintal bis zur Donau bei Wien erstreckt. Charakteristische Erscheinungsformen dieses Gebietes sind steile Hänge mit großen Erosionsflächen und Rutschungen. In Bayern weist die Gesteinsserie eine Gesamtmächtigkeit von bis zu 1.500 Metern auf.

Sie entstand in der Kreidezeit vor 130 bis 65 Millionen Jahren aus Trübeströmen in einem Meeresbecken von mehreren 1.000 Metern Tiefe. Da sich der Boden dieses Beckens ständig absenkte, blieb der Tiefseecharakter in den gesamten Flysch-Sedimenten erhalten.

Die markanteren Erhebungen der Rhenodanubischen Flysch-Zone sind häufig der Reiselsberg-Formation (Cenomanium – Coniacium) zu verdanken, die hauptsächlich aus Sandsteinen und Grauwacken besteht. Charakteristisch sind hier überwiegend graue bis dunkelbläulich-graue an Muskovit, Quarz und Gesteinsbruchstücken reiche, fein- bis grobsandige Quarzsandsteine bis Grauwacken. Sie stellen das am häufigsten genutzte Gestein der Rhenodanubischen Flysch-Zone dar.

Zugewachsener Steinbruch der Reiselsberg-Formation in Sonthofen, als Geotop 780A051 im UmweltAtlas Bayern gelistet

Zugewachsener Steinbruch der Reiselsberg-Formation in Sonthofen, als Geotop 780A051 im UmweltAtlas Bayern gelistetAls leicht zu bearbeitender Naturwerkstein wurde es früher an zahlreichen Stellen gebrochen. Ehemalige bedeutende Abbaustellen liegen an der Oberzollbrücke bei Sonthofen (Landkreis Oberallgäu), am Hopfensee (Landkreis Ostallgäu), bei Bad Wiessee am Tegernsee sowie in Elbach und bei Gschwend im Leitzachtal (alle drei im Landkreis Miesbach). Auch hier ist der Abbau mittlerweile vollständig eingestellt und die Steinbrüche daher oft zugewachsen.

Verwendung

Generell wird die Grauwacke, wie ehemals beim Steinbruch Glosberg, hauptsächlich im Hoch- und Tiefbau als auch im Straßenbau als Schotter und Splitt eingesetzt. Aber auch im Garten- und Landschaftsbau findet sie Verwendung für Mauern, Treppen, Pflaster usw.

Die Kirche in Teuschnitz, Lkr. Kronach, wurde mit Grauwacke-Bruchsteinen aus den umliegenden Steinbrüchen erbaut.

Die Kirche in Teuschnitz, Lkr. Kronach, wurde mit Grauwacke-Bruchsteinen aus den umliegenden Steinbrüchen erbaut.Zum Teil wurde sie bzw. ihre Komponenten auch als Stuben- oder Scheuersand verwendet wie die Schneidberg-Grauwacke (Hasenthal-Formation, "Thüringische Fazies"), die einen 16 Kilometer langen Höhenzug zwischen Thiemitztal-Schnaid und Hadermannsgrün-Berg im Frankenwald bildet.

Reiselsberger Grauwacke wurde vorwiegend als Baustein, unter anderem auch zur Flussverbauung, verwendet. Besonders feinkörnige Varietäten sind zu Schleif- und Mühlsteinen verarbeitet worden, was bereits Gümbel 1861 in seinem Werk "Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes" unter "Aufzählung nutzbarer Mineralstoffe" erwähnte.