Die Phänologie beobachtet und untersucht die im Jahresablauf immer wiederkehrenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Pflanzen und Tiere, wie den Beginn der Apfelblüte, den Laubfall bestimmter Bäume oder den ersten Kuckucksruf.

Klimaänderungen wirken in vielfältiger Weise auf die Umwelt.

In der unbelebten Umwelt gibt es zum Beispiel Veränderungen bei den Lufttemperaturen, die sich auch auf die Boden- und Wassertemperaturen auswirken, und bei den Niederschlägen, was wiederum zu Dürren und Hochwasser führen kann.

Von erheblichem Interesse sind die Wirkungen auf die belebte Umwelt. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Arten und auf das Artenspektrum aus, wie auf die Ökosysteme? Dies untersucht das LfU mit Hilfe von Flechtenkartierungen, Auswertungen von Phänologiedaten und über Auswertungen von Verbreitungsdaten.

Phänologische Daten bzw. Zeitreihen sind im Zeichen des Klimawandels ein wichtiger Indikator für die Reaktion der Natur auf veränderte Umweltbedingungen. Die unmittelbarste und gut sichtbare Reaktion sind dabei phänologische Veränderungen im Jahreszyklus. Sie stehen in enger Beziehung zu Witterung und Klima und eignen sich daher sehr gut für die Untersuchung des Klimawandels.

Entwicklungen im Jahresverlauf

In den letzten Jahrzehnten wurde ein früherer Beginn des Frühlings und Sommers sowie ein früher beginnender und längerer Herbst (spätere Blattfärbung im Herbst) sowie eine frühere Rückkehr der Zugvögel beobachtet.

Die Veränderungen sind dabei am stärksten im Frühjahr ausgeprägt. Das hängt damit zusammen, dass insbesondere die pflanzliche Entwicklung in diesem Jahresabschnitt stark temperaturabhängig ist. Sehr stark verallgemeinert gilt: Je wärmer der Winterausklang, desto zeitiger reagieren Pflanzen mit Wachstum und Blüte . Dies stimmt gut mit den messbaren Veränderungen der Temperaturen der Wintermonate überein: In den Jahren von 1931 bis 2010 haben sich diese in Bayern um Werte zwischen 1,5 und 2,0°C erhöht. Auch im weiteren Jahresverlauf wirkt sich die beobachtete Temperaturerhöhung aus.

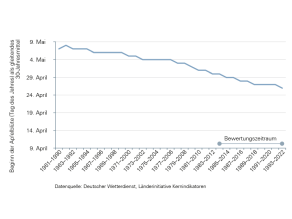

Ein charakteristisches Indiz für die "Verfrühung des Frühlings" ist der Beginn der Apfelblüte, die in Bayern derzeit alle zehn Jahre um etwa fünf Tage früher einsetzt.

Phänologische Beobachtungsprogramme

Die verschiedenen Vegetationsstadien in der Natur werden in den Wäldern Bayerns beobachtet und dokumentiert. Im April 2009 wurde die erste phänologische Kamera in Betrieb genommen. Sie zeichnet kontinuierlich die Veränderungen in der Waldklimastation Freising auf und kann bei längeren Zeitreihen Rückschlüsse auf eine veränderte Umwelt, insbesondere die Auswirkungen des Klimawandels ziehen.

Die Internationalen Phänologischen Gärten (IPG) erheben vergleichbare Daten für ganz Europa, indem vegetativ vermehrte Bäume und Sträucher an allen Standorten angepflanzt werden. Das internationale Beobachtungsprogramm ist auf die Untersuchung möglicher Folgen klimatischer Veränderungen auf Waldökosysteme ausgerichtet.

Der Deutsche Wetterdienst untersucht deutschlandweit phänologische Erscheinungen der Pflanzen. Sein Beobachtungsprogramm enthält neben weit verbreiteten Wildpflanzen, Forst- und Ziergehölze auch die wichtigsten landwirtschaftlichen Kulturen sowie häufig angebaute Obstgehölze und Weinreben. Dabei betrachtet er zwischen dem Beginn der Hasel-Blüte (= Beginn des sogenannten "Vorfrühlings") und dem Blattfall der Stiel-Eiche (= Beginn der sogenannten "Winterruhe") die Eintrittstermine charakteristischer Pflanzenphasen, wie Blattentfaltung, Blüte, Fruchtreife, Blattverfärbung oder Blattfall. Diese Termine werden von ehrenamtlichen Pflanzenbeobachtern dokumentiert. Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat für Bayern die phänologischen Daten des Deutschen Wetterdienstes ab 1961 analysiert, ausgewertet und in dem Bericht "Beeinflusst der Klimawandel die Jahreszeiten in Bayern? Antworten der Phänologie" veröffentlicht.

Diese Daten ergeben: Die Vegetationszeit hat sich im Zeitraum von 1981 bis 2010 gegenüber 1961 bis 1990 um 10 Tage verlängert.

Viele ehrenamtliche Beobachter machen eine flächendeckende Dokumentation phänologischer Erscheinungen möglich. Fotos: Ludmila Smite - Fotolia.com

Viele ehrenamtliche Beobachter machen eine flächendeckende Dokumentation phänologischer Erscheinungen möglich. Fotos: Ludmila Smite - Fotolia.comDas österreichische Tierbeobachtungsprogramm der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien untersucht u.a. die Tierphänologie. Die seit 1951 kontinuierlichen Beobachtungen werden durch freiwillige Beobachter des Deutschen Wetterdienstes seit 2005 ergänzt.

Dabei lässt sich ein leichter Trend zum früheren Erscheinen tierphänologischer Phänomene erkennen. Diese sind hier beispielsweise:

- Sammelflug der Honigbiene

- Erscheinen verschiedener Schmetterlingsarten

- Ankunft der Rauchschwalben

- Erster Kuckucksruf

- Erscheinen der Maikäfer.

Auswirkungen auf die belebte Natur in Bayern - Flechtenkartierung

Mit dem Klimawandel ändert sich auch die Flechtenpopulation, weil Flechten empfindlich und relativ früh auf Änderungen der Umweltbedingungen reagieren. Mehrere Arten sind als Klimawandelzeiger eingestuft. In den Flechtenuntersuchungen von 1996 und 2011 ist diese Dynamik bereits untersucht worden.

- Flechten als Bioindikatoren der Luftgüte in Bayern 1996

- Untersuchung der Wirkung des Klimawandels auf biotische Systeme in Bayern mittels Flechtenkartierung 2011

Ferner sind Flechten ideale Bioindikatoren des Stadtklimas. Die in größeren Städten herrschenden mikroklimatischen Verhältnisse erlauben es nur bestimmten Flechtenarten, dorthin vorzudringen.

Auswahl von Klimawandelzeigern in Bayern, von links oben nach rechts unten: Punctelia subrudecta, Hypotrachyna af-rorevoluta, Flavoparmelia soredians, Melanohalea elegantula

Auswahl von Klimawandelzeigern in Bayern, von links oben nach rechts unten: Punctelia subrudecta, Hypotrachyna af-rorevoluta, Flavoparmelia soredians, Melanohalea elegantulaUm langfristig die Auswirkungen des Klimawandels auf die Vegetation in Bayern zu untersuchen, wurde 2022/2023 an 25 Messflächen in verschiedenen Naturräumen, Klimaregionen und Landesteilen Bayerns das Wachstum von Flechten und Verschiebungen im Artenspektrum der Flechten dokumentiert und mit den Ergebnissen der Untersuchungen von 2011 und 1996 verglichen. Im Beobachtungszeitraum von nunmehr 27 Jahren sind deutliche Veränderungen insbesondere in den westlichen Landesteilen in Unterfranken und am Bodensee eingetreten.

Nachgewiesen werden konnte ein Zusammenhang von Temperatur und Luftfeuchte mit dem Vorkommen bestimmter Flechtenarten, die als Klimawandelzeiger ausgewiesen sind. Während im Jahr 1996 nur vier dieser Arten in Bayern vorgefunden wurden, waren es im Jahr 2011 schon elf, in 2023 15, darunter am häufigsten die Krausblättrige Punktflechte (Punctelia jeckeri).

In der Untersuchung wurden zudem die Auswirkungen der lokalen Mikroklima-Unterschiede in den Städten Aschaffenburg, Nürnberg und München beurteilt.

In den ausgewählten Städten wurden auf je 30 Messflächen Flechten kartiert. Es konnten zwei Gruppen von Flechtenarten identifiziert werden. Zum einen häufigere Arten, die die stark versiegelten Bereiche der Städte meiden, aber vorwiegend auf Grünflächen mit nächtlicher Abkühlung vorkommen. Zum anderen Arten, die im stark versiegelten Zentrum der jeweiligen Stadt existieren können.

Auswirkungen der Veränderungen

Gravierende Änderungen in der Vegetation zeichnen sich auch bereits in den Alpen ab. Extrem spezialisierte Hochgebirgspflanzen der schnee- und eisreichen Gipfelzonen verlieren ihren Lebensraum. Sie werden von Pflanzen aus tiefer gelegenen Zonen verdrängt. In den Hochlagen der Alpen zeigt sich eine Veränderung der Vegetationszonen. Durch eine Temperaturerhöhung von 1°C können diese auch um mehr als 100 Höhenmeter nach oben oder um 200 bis 300 Kilometer in Richtung der Pole verschoben werden.

Phänologische Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die Nahrungsketten in der Natur. Beispiele dafür sind u.a. Raupen verschiedener Schmetterlingsarten, die auf junge Blätter bestimmter Bäume als Nahrungsquelle angewiesen sind. Finden sie jedoch aufgrund der schneller entwickelten Pflanzen ältere, unverdauliche Blätter vor, hat das gravierende Folgen für deren weitere Entwicklung und ihre Population. Ferner finden Zugvögel, die aufgrund ihres nicht geänderten Zugverhaltens auf eine zu weit fortgeschrittene Natur treffen, nicht mehr genügend Nahrung für ihre Brut. Diese gestörten Nahrungsbeziehungen, auch "mismatch" genannt, können erhebliche Folgen für viele Populationen haben.

Weiterführende Informationen

Links

- Pressemitteilung 24/12: Klimawandel verändert Natur in Bayern

- Ein Vogel mit Verspätung

- Phänologie-Monitoring - ein Projekt von naturgucker.de und DWD

- Phänologie der Pflanzen

- Phänologie der Tiere

- Die Internationalen Phänologischen Gärten

- wiki Phänologie

- Phänologie