Die Bayerische Kurzohrmaus (Microtus bavaricus) ist eine extrem seltene Kleinwühlmausart mit winzig kleinen Augen und sehr kurzen, im Fell verborgenen Ohrmuscheln. Sie hat eine Größe von etwa 9 bis 10 cm und ein Gewicht von rund 18 bis 28 g. In Bayern wurde sie 1962 erstmals bei Garmisch-Partenkirchen von Dr. Claus König, einem damaligen Mitarbeiter der Vogelschutzwarte, als bis dahin unbekannte Art beschrieben. Am Typusfundort bei Partenkirchen wurde sie seit dieser Zeit trotz wiederholter Nachsuchen nicht mehr wiedergefunden. Ursache für ihr Verschwinden ist vermutlich der menschliche Eingriff in ihr ursprüngliches Habitat. Stattdessen wurde sie im Herbst 2023 nach über 60 Jahren bei Mittenwald wiederentdeckt. Ein gezieltes Monitoring anhand von Wildkameras dokumentierte zunächst Individuen, die vom Aussehen her dem Artenpaar Microtus bavaricus/subterraneus zuzuordnen waren. Im Rahmen von intensiven Lebendfängen konnte schließlich ein Exemplar gefangen werden, dessen Kot genetisch analysiert wurde. Die genetische Nähe zu einem von Claus König gesammelten und in der Bayerischen Staatssammlung verwahrten Exemplar bestätigte, dass es sich bei dem Tier um die verschollene Bayerische Kurzohrmaus handelte.

Fundort bei Mittenwald, an dem die Bayerische Kurzohrmaus im Herbst 2023 zunächst mittels Wildkameras und anschließend durch Lebendfang wiederentdeckt wurde. Foto: David Stille

Fundort bei Mittenwald, an dem die Bayerische Kurzohrmaus im Herbst 2023 zunächst mittels Wildkameras und anschließend durch Lebendfang wiederentdeckt wurde. Foto: David Stille

In einer Lebendfalle gefangenes Exemplar der Bayerischen Kurzohrmaus (Microtus bavaricus) Foto: David Stille

In einer Lebendfalle gefangenes Exemplar der Bayerischen Kurzohrmaus (Microtus bavaricus) Foto: David Stille

Außerhalb Bayerns wurde die Art 2001 im Rofangebirge in Tirol unweit der deutsch-österreichischen Grenze entdeckt. Dort wurden kürzlich vier Individuen der bayerischen Kurzohrmaus lebend gefangen und zum Zwecke der Erhaltungszucht in den Innsbrucker Alpenzoo verbracht, wo sich die Tiere mittlerweile erfolgreich vermehren und bereits in weitere Zoohaltungen in Deutschland und Österreich abgegeben wurden.

Experten gingen ursprünglich davon aus, dass es sich bei der Bayerischen Kurzohrmaus um eine die Eiszeit überdauernde Art handeln könnte, die nur in einem kleinen Gebiet von den Lechtaler Alpen im Westen (Biberwier, Tirol), über das Wettersteingebirge (Garmisch-Partenkirchen, Bayern) bis zu den Bayerischen Voralpen (Rofan, Tirol) im Osten verbreitet war. In Ostkroatien wurde allerdings 2008 ein Tier gefunden, das sich genetisch nur gering von der Bayerischen Kurzohrmaus unterscheidet. Entsprechend könnte das Verbreitungsgebiet der Population, welche die Eiszeit überdauerte, deutlich größer gewesen sein oder die heute bekannten Gebiete in Deutschland und Österreich erst nach der Eiszeit besiedelt worden sein.

Die Voraussetzungen für einen geeigneten Lebensraum sind noch nicht abschließend geklärt. Die Lebensräume bei Garmisch-Partenkirchen und am Rofan zeigten eine halboffene Vegetationsstruktur mit einem Mosaik aus Einzelbäumen, Baumgruppen und offenen Wiesenbereichen sowie tiefgründige, stabile Böden, die zur Anlage lang genutzter Bausysteme geeignet sind. Am Ort der Wiederentdeckung waren lichte Schneeheide-Kiefernwälder vorherrschend. Aufgrund dieser Unterschiede wird die Lebensraumausstattung im Fokus zukünftiger Forschung zur Bayerischen Kurzohrmaus am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) stehen.

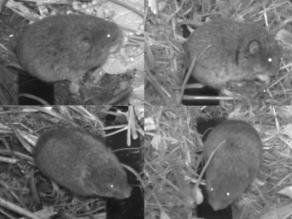

Nachtaufnahmen mit der Wildkamera; links: Kurzohrmäuse auf der Bayerischen Wildalm, rechts: Bayerische Kurzohrmäuse am Rofan; Foto: David Stille

Nachtaufnahmen mit der Wildkamera; links: Kurzohrmäuse auf der Bayerischen Wildalm, rechts: Bayerische Kurzohrmäuse am Rofan; Foto: David Stille Vor der Wiederentdeckung im Jahr 2023 gab es seit 1990 verschiedene, nicht von Erfolg gekrönte Versuche des Bundesamtes für Naturschutz und des LfU, die Art im Raum Garmisch-Partenkirchen wiederzufinden. Erst die intensiven Bemühungen des LfU seit 2017, noch verbliebene Populationen in Bayern aufzufinden, erbrachten den Wiederfund. Dazu wurden zunächst rund um Garmisch-Partenkirchen im potentiellen Verbreitungsgebiet vom Loisachtal im Westen bis zum Weißachtal (Mangfallgebirge) im Osten Probeflächen ausgewählt, deren Vegetationsstruktur und geomorphologisches Muster dem rezenten Lebensraum am Rofan glichen und mit Lebendfallen bestückt. Untersucht wurde vor allem auch der Typusfundort von M. bavaricus, eine intensiv genutzte Weide mit kleinem Laubmischwaldbereich. Ein Nachweis mit Lebendfallen gelang jedoch nicht.

Im Rahmen von Untersuchungen zwischen Garmisch-Partenkirchen und Kreuth (Lkr. Miesbach) im September und Oktober 2017 sollte überprüft werden, ob die Einrichtung eines Ausbreitungskorridors für Microtus bavaricus ausgehend von dem Vorkommen in Tirol bis nach Bayern grundsätzlich realisierbar wäre. Dies erwies sich trotz der relativ geringen Entfernung aufgrund fehlender Habitatstrukturen auf großen Teilen des Gebietes als nicht möglich. In einer Untersuchung am Rofan konnte 2017 zusammen mit österreichischen Kollegen gezeigt werden, dass die Bayerische Kurzohrmaus mit Wildkameras grundsätzlich nachweisbar ist. Da sich die Kurzohrmäuse der Arten M. subterraneus und M. bavaricus auf den Fotos nicht eindeutig voneinander unterscheiden lassen, ist zur sicheren Artbestimmung ein genetischer Abgleich bei Nachweisen notwendig. In der Nähe des Rofan, auf der Untersuchungsfläche Bayerische Wildalm, wurden Kurzohrmäuse mittels Wildkameras dokumentiert. Nach Lebendfang im Jahr 2018 und genetischer Analyse konnten sie eindeutig als Microtus subterraneus identifiziert werden. Microtus bavaricus konnte hingegen nicht nachgewiesen werden.

2020 wurden die früheren Studien zu möglichen Vorkommen der Bayerischen Kurzohrmaus im Werdenfelser Land im Landkreis Garmisch-Partenkirchen und angrenzenden Gebieten in den Landkreisen Ostallgäu und Weilheim-Schongau fortgeführt. Zum Einsatz kam wiederum die dreistufige Vorgehensweise von großräumiger Suche mittels Wildkameras, anschließendem Lebendfang und Artidentifikation durch Genanalyse. Nachdem 2022 und 2023 Kurzohrmäuse auf Wildkamerabildern gesichtet wurden, konnte im Herbst 2023 ein Exemplar lebend gefangen und der Artnachweis durch die genetische Bestätigung durch Kotanalyse erbracht werden.

Im März 2025 startete das Artenschutzprojekt Bayerische Kurzohrmaus (Microtus bavaricus). Dieses Projekt, das vom INTERREG Programm Bayern-Österreich 2021 bis 2027 in der EUREGIO-Region Zugspitze-Wetterstein-Karvendel gefördert wird, beinhaltet neben Monitoring-Aktivitäten im Grenzgebiet auch umfassende Öffentlichkeitsarbeit zur Zielart. Das Projekt wird in Zusammenarbeit zwischen dem Verein Alpenzoo Innsbruck Tirol und dem Bayerischen Landesamt für Umwelt durchgeführt.

Weiterführende Informationen

- König, C. (1962) Eine neue Wühlmaus aus der Umgebung von Garmisch-Partenkirchen (Oberbayern): Pitymys bavaricus (Mammalia, Rodentia). Senckenbergiana Biologica, 43 (1), 1–10.

- König, C. (1982) Microtus bavaricus (König, 1962) – Bayerische Kurzohrmaus. In: NIETHAMMER, J. & Krapp, F. (Eds.) Handbuch der Säugetiere Europas. Band 2/I. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, pp. 447–451.

- Spitzenberger, F. (2001) Bayerische Kurzohrmaus Microtus bavaricus (König, 1962). In: Spitzenberger, F. (Ed.) Die Säugetierfauna Österreichs. Austria Medien Service, Graz, pp. 441–443.

- Martínková, N., Zima, J., Jaarola, M., Macholan, M. & Spitzenberger, F. (2007). The origin and phylogenetic relationships of Microtus bavaricus based on karyotype and mitochondrial DNA sequence. Folia Zoologica, 56 (1), 39–49.