Durch ihre Fähigkeit, große Mengen Kohlenstoff zu speichern, tragen Böden wesentlich zur Regulierung des Klimas bei und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Humusreiche Böden, Moore und Dauergrünland binden CO2 langfristig, während Bodenversiegelung und intensive Landwirtschaft diese Funktion gefährden. Durch nachhaltige Bewirtschaftung und den Schutz von Mooren können wir die Klimaschutzfunktion der Böden erhalten.

Boden und Klima

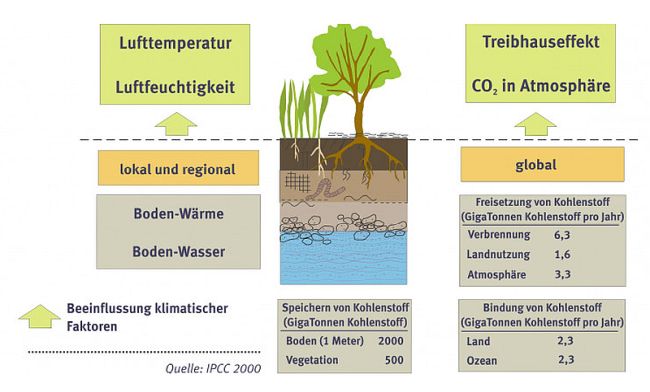

Böden spielen eine zentrale Rolle für den Klimaschutz. Sie sind der größte terrestrische Kohlenstoffspeicher und tragen dazu bei, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu regulieren.

Böden als Kohlenstoffspeicher

Bei der Speicherung von Kohlenstoff im Boden spielen vor allem Pflanzen eine große Rolle. Sie nehmen Kohlenstoff über die Photosynthese aus der Luft auf und geben einen Teil durch Wurzelatmung wieder an den Boden ab. Ein weiterer Teil stammt von abgestorbenen Pflanzen, die im Boden zersetzt werden und in Humus umgewandelt werden. Besonders humusreiche Böden können große Mengen CO2 langfristig binden. Moore haben hierbei eine besondere Bedeutung, da sie im Vergleich zu anderen Böden hohe Mengen an Kohlenstoff speichern – vor allem, solange sie intakt sind.

Auch degradierte Moore, die etwa durch Entwässerung oder intensive Nutzung verändert wurden, enthalten noch erhebliche Mengen an gespeichertem Kohlenstoff. Diese Funktion wird häufig unterschätzt: Während solche Flächen aus Sicht des Artenschutzes an Bedeutung verlieren können, bleibt ihre Rolle als Kohlenstoffspeicher weiterhin relevant, selbst wenn sie nicht mehr vollständig erfüllt wird.

Böden als Kohlenstoffquelle

Ein Teil des gebundenen Kohlenstoffs wird durch Bodenatmung, in Form von Kohlendioxid (CO2), wieder an die Atmosphäre abgegeben. Wie viel aus dem Boden freigesetzt wird, hängt stark von der Bodennutzung und den Umweltbedingungen ab. Besonders deutlich zeigt sich dies bei der Trockenlegung von Mooren. In diesen Böden ist der Kohlenstoff vor allem in der organischen Substanz, dem Torf, gespeichert. Solange dieser wassergesättigt bleibt, wird der Abbau weitgehend verhindert. Durch die Entwässerung gelangt jedoch Sauerstoff an den Torf, sodass dieser zersetzt und Kohlenstoff freigesetzt wird. Moore, die ursprünglich als Kohlenstoffsenken dienten, werden so zu bedeutenden Quellen.

Auch die (intensive) landwirtschaftliche Nutzung, kann die Freisetzung von Kohlenstoff beschleunigen. Gleichzeitig verringert sich dadurch der Humusgehalt im Boden, was wiederum die Bodenfruchtbarkeit gefährdet.

Die Kühlfunktion von Böden

Das Klima beeinflusst nicht nur den Boden, sondern der Boden hat auch einen Einfluss auf das Klima, denn zwischen Boden und Atmosphäre findet ein ständiger Austausch von Energie statt. Böden speichern Wasser und geben es über die Vegetation langsam wieder an die Atmosphäre ab – ein Prozess, der als Verdunstung bezeichnet wird. Dabei wird der Luft Wärme entzogen, was zu einer spürbaren Abkühlung führt. Man spricht von "Verdunstungskälte" – ein natürlicher Kühlungseffekt, der besonders in heißen Sommermonaten hilft, Hitzestaus zu vermeiden. Intakte, funktionsfähige Böden leisten damit einen wichtigen Beitrag zum lokalen und regionalen Klimaschutz – vor allem in Städten.

Gefährdungen der Bodenfunktion

Verschiedene Faktoren gefährden die Fähigkeit des Bodens, Kohlenstoff zu speichern und das Klima zu regulieren. Eine intensive landwirtschaftliche Nutzung, Entwässerung von Mooren oder zunehmende Bodenversiegelung durch Bebauung reduzieren die Klimaschutzfunktion des Bodens erheblich.

- Bodenversiegelung: Asphalt und Beton verhindern, dass der Boden CO2 aufnimmt und regulierend auf das Klima wirkt,

- Erosion: Durch Starkregen oder Wind kann die fruchtbare Humusschicht abgetragen werden,

- Moorentwässerung: Trockengelegte Moore setzten große Mengen des gespeicherten Kohlenstoffs als CO2 frei,

- Intensive Bodenbearbeitung: Übermäßiges Pflügen und der Einsatz schwerer Maschinen fördern den Humusabbau.

Maßnahmen zum Erhalt der Klimaschutzfunktion

Ein nachhaltiger Umgang mit unseren Böden ist entscheidend, um den CO2-Ausstoß zu begrenzen und die Klimaschutzfunktion der Böden zu erhalten.

- Humusaufbau durch organische Düngung, Mulchen und reduzierte Bodenbearbeitung,

- Erhalt von Dauergrünland und Wäldern als Kohlenstoffsenken,

- Schutz und Wiedervernässung von Mooren, um CO2-Emissionen zu verhindern,

- Maßnahmen zur Erosionskontrolle wie Hecken, Mischkulturen und bodenschonende Bewirtschaftung.

Klimaanpassung

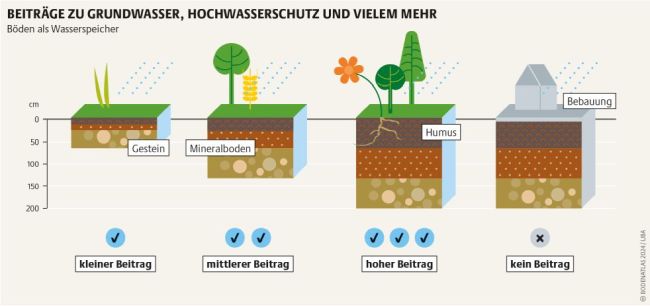

Die Auswirkungen des Klimawandels sind immer deutlicher zu spüren. Starkregen und Überschwemmungen, aber auch längere Trockenphasen werden immer mehr zum Normalzustand. Gesunde Böden können die Folgen dieser Extremwetterereignissen zumindest abpuffern.

Was sind intakte Böden?

Intakte Böden sind:

- unversiegelt – Regenwasser kann versickern und den Boden mit Feuchtigkeit versorgen,

- nicht verdichtet – Wurzeln können ungehindert wachsen, Luft und Wasser zirkulieren,

- ohne Drainage – natürliche Wasserflüsse bleiben erhalten und Feuchtigkeit wird gespeichert,

- lebendig – voller Regenwürmer, Mikroben und Pilze, die den Boden fruchtbar machen,

- frei von Schadstoffen – keine Belastung durch Mikroplastik oder Chemikalien.

Durch diese Eigenschaften können intakte Böden große Mengen Wasser aufnehmen und so Hochwasserschutz leisten. Sie sind ein effektiver Wasserspeicher, helfen Trockenphasen zu überstehen und tragen entscheidend zur Grundwasserneubildung bei – und damit zur Trinkwasserversorgung. Zudem wirken sie Überhitzung entgegen (Kühlfunktion), filtern Schadstoffe, dienen als Lebensmittellieferant, puffern Säuren ab, speichern Kohlenstoff als Beitrag zum Klimaschutz und bewahren wertvolle Informationen als natürliches Archiv.