Häufig gestellte Fragen zur Innstudie:

1 Worum geht es in der Innstudie?

In der „Retentionspotenzialstudie am Inn“ (kurz: „Innstudie“) wurde das theoretische Potenzial von technischen Hochwasserschutzmaßnahmen zum Hochwasserrückhalt am außeralpinen Inn ab Oberaudorf sowie an der Salzach ab der Saalachmündung bis nach Passau untersucht. Gegenstand der Untersuchungen waren insbesondere potenzielle Standorte für Flutpolder, größere Deichrückverlegungen und Potenziale einer gezielten Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall. Wichtig zu verstehen ist: Bei der Innstudie handelt es sich um eine Untersuchung der Potenziale (wissenschaftliche Potenzialstudie) und nicht um eine konkrete Planung. Die Studie schafft fundierte Wissensgrundlagen zu grundsätzlichen Fragestellungen über die Möglichkeiten und Grenzen des Hochwasserrückhalts durch potenzielle Flutpolder, Deichrückverlegungen und Staustufenbewirtschaftung.

Die Innstudie ist über folgende Seite abrufbar, die auch eine Übersichtskarte des Untersuchungsgebiets enthält:

2 Was war Auslöser der Innstudie?

Auslöser der Innstudie war das Hochwasserereignis im Juni 2013. Im Nachgang haben Bayern und Österreich Mitte 2015 beschlossen, die Möglichkeiten der Hochwasserrückhaltung am außeralpinen Inn ab Oberaudorf und an der Salzach ab der Saalachmündung in einem gemeinsamen Projekt systematisch untersuchen zu lassen. Das Ergebnis ist die Innstudie.

3 Von wem und wann wurde die Studie durchgeführt?

Die Innstudie wurde im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) von der Technischen Universität München in Kooperation mit der Technischen Universität Wien und Universität Kassel durchgeführt. Die Untersuchungen fanden im Zeitraum 2015 bis 2021 statt. In Ergänzung zur Innstudie hat das LfU ein Zusatzbericht erarbeitet, der mögliche Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen aufzeigt. Nach Fertigstellung des Zusatzberichts, wurden die Ergebnisse gemeinsam im Jahr 2023 veröffentlicht und im Rahmen einer öffentlicher Veranstaltungsreihe im Dezember 2023 und Februar 2024 auch vor Ort in Neuburg am Inn, Vogtareuth, Burghausen und Neuötting vorgestellt. Auf Wunsch aus dem Raum Passau wurde eine zusätzliche (inhaltsgleiche) Informationsveranstaltung in Neuburg am Inn im April 2025 vorgesehen.

4 Wie ist die Innstudie gegliedert?

Die Innstudie ist in insgesamt in sechs Teilprojekte (TP) A bis F gegliedert:

- In TP A und B wurden verschiedene Hochwasserszenarien als hydrologische Eingangsdaten für die weiteren Untersuchungen in den Teilprojekten entwickelt.

- In TP C wurde das theoretische Potenzial zur Hochwasserrückhaltung durch eine gezielte Staustufenbewirtschaftung am Inn untersucht.

- In TP D wurden potenzielle Standorte für Flutpolder und größere Deichrückverlegungen sowie deren theoretisches Wirkungspotenzial zur Hochwasserrückhaltung untersucht.

- In TP E wurden einzelne Aspekte zum Thema Feststoffe modelltechnisch untersucht wie zum Beispiel die Mobilisierung und Ablagerung von Geschiebe und Feinmaterial in potenziellen Rückhalteräumen.

- In TP F wurde mittels eines großmaßstäblichen Laborversuchs der Feststofftransport in Stauräumen untersucht, um anhand der Versuchsdaten die Leistungsfähigkeit hydromorphologischer Software bei der Simulation zu überprüfen.

5 Wie ist die Innstudie zu verstehen und die Ergebnisse einzuordnen?

Zur Einordnung der Untersuchungsergebnisse ist es wichtig zu verstehen, dass es sich bei der Innstudie um eine wissenschaftliche Potenzialstudie handelt und nicht um eine konkrete Planung. Es gibt daher insbesondere keine Zielgrößen, in welchem Umfang der Hochwasserschutz durch Hochwasserrückhalt verbessert werden soll. Die Aufgabenstellung war also nicht, für ein bestimmtes Schutzziel die dazu notwendigen Maßnahmen zu ermitteln, sondern zu untersuchen, welche Maßnahmen zum Rückhalt grundsätzlich denkbar sind und welche Wirkung diese Maßnahmen theoretisch haben würden. Die Innstudie schafft fundierte Wissensgrundlagen zu grundsätzlichen Fragestellungen über die Möglichkeiten und Grenzen des Hochwasserrückhalts durch potenzielle Flutpolder, Deichrückverlegungen und Staustufenbewirtschaftung im untersuchten Gebiet an Inn und Salzach.

6 Wo ist die Innstudie abrufbar?

Die Innstudie (Synthesebericht der TU München) sowie auch die einzelnen Abschlussberichte der von der TU München, der TU Wien und der Universität Kassel durchgeführten Teilprojekte und der LfU-Zusatzbericht zu möglichen Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen können über folgende Seite abgerufen werden:

7 Was sind die Ergebnisse aus den Teilprojekten (TP) A und B der Innstudie?

In diesen Teilprojekten wurden eine breite Palette synthetischer Hochwasserereignisse entwickelt, die als Eingangsdaten für die Wirkungsanalysen in den TP C und D dienen (Betrachtungsereignisse).

- In TP A wurden mit einer Modellkette aus einem stochastischen Niederschlagsmodell und einem hydrologischen Niederschlags-Abfluss-Modell Abflusssimulationen für 10.000 Jahre sowohl im Inngebiet als auch an der Donau bis Passau durchgeführt. Über die die Modelle können Niederschlagsereignisse in ihrer möglichen Bandbreite plausibel abgebildet und so auch verschiedene Hochwasserereignisse synthetisch generiert werden.

- In TP B wurden die Ergebnisse aus TP A verifiziert. Dies erfolgte mit (synthetisch generierten) Hochwasserwellen, die anhand von Pegeldaten mit statistischen Methoden abgeleitet wurden (Modellierung mittels Copulas).

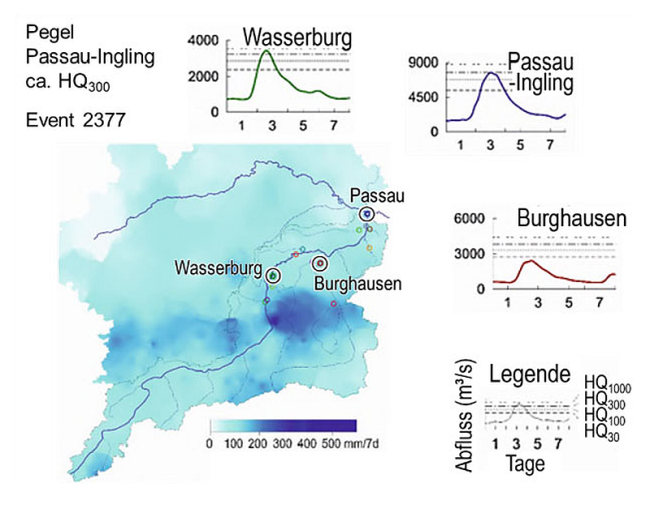

Nach einem Vergleich der Ergebnisse aus TP A und B wurden aus den 10.000 Jahren Abflusssimulationen 12 charakteristische Hochwasserereignisse mit unterschiedlicher Wellenform (Wellenbreite und Scheitelhöhe) ausgewählt. Diese 12 Ereignisse liegen für die Pegel Wasserburg (Inn), Burghausen (Salzach) und Passau-Ingling (Inn) in etwa in einer Größenordnung eines HQ30, HQ100, HQ300 und HQ1000. Neben den 12 synthetisch generierten Hochwasserereignissen unterschiedlicher Jährlichkeiten wurden in den Wirkungsanalysen in TP C auch die drei abgelaufenen Hochwasserereignisse 2002, 2005 und 2013 betrachtet.

Beispiel: Eins von zwölf im Rahmen der Innstudie betrachteten synthetisch generierten Hochwasserereignissen: Etwa HQ300 am Pegel Passau-Ingling (Inn) und die zum selben Zeitpunkt auftretenden Abflüsse an den Pegeln Wasserburg und Burghausen. In der Mitte ist Niederschlag während des Ereignisses (Simulation) dargestellt; Grafik: TU Wien, Innstudie TP A, aufbereitet

Beispiel: Eins von zwölf im Rahmen der Innstudie betrachteten synthetisch generierten Hochwasserereignissen: Etwa HQ300 am Pegel Passau-Ingling (Inn) und die zum selben Zeitpunkt auftretenden Abflüsse an den Pegeln Wasserburg und Burghausen. In der Mitte ist Niederschlag während des Ereignisses (Simulation) dargestellt; Grafik: TU Wien, Innstudie TP A, aufbereitet8 Was sind die Ergebnisse aus Teilprojekt (TP) C der Innstudie?

Im TP C wurde anhand verschiedener Hochwasserereignisse untersucht, ob durch einen angepassten Betrieb der Staustufen Potenziale entstehen, den Hochwasserscheitelabfluss des Inns zu verringern. Grundlage für die Untersuchungen bildet ein eindimensionales hydrodynamisch-numerisches Modell, das die rund 210 km lange Fließstrecke des bayerischen Inns mit insgesamt 15 Staustufen nach dem Kraftwerk Oberaudorf-Ebbs bis zur Einmündung in die Donau, zuzüglich des Innkanals und der Stauhaltung Jochenstein an der Donau (Kachlet bis Jochenstein) umfasst.

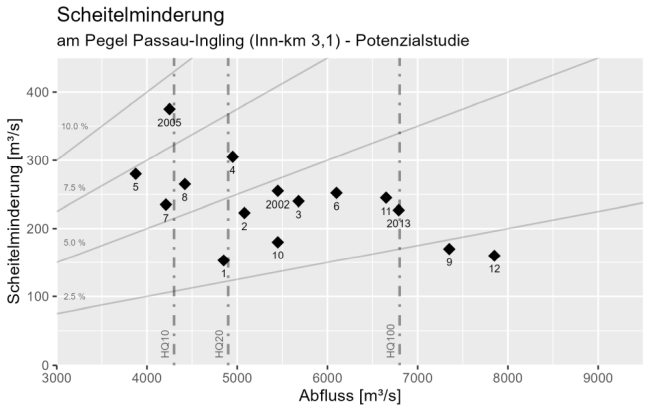

Im Rahmen der Innstudie wurden Steuerungsvorschläge für die untersten acht Staustufen am Inn entwickelt, die im Hochwasserfall eine Staustufen-Vorabsenkung mit Wiederaufstau im Bereich des Hochwasserscheitels vorsehen. Dies sind die Anlagen Neuötting, Perach und Stammham vor Einmündung der Salzach sowie die Anlagen Braunau-Simbach, Ering-Frauenstein, Egglfing-Obernberg, Schärding-Neuhaus und Passau-Ingling unterstrom der Salzachmündung. An diesen Anlagen herrschen aus Studiensicht günstigere Bedingungen. Insbesondere sind hier die Laufzeiten ausreichend groß, um die im Teilprojekt entwickelten Steuerungsvorgaben rechtzeitig umsetzen zu können. Im Rahmen der Studie konnten so am Pegel Passau-Ingling (Inn) theoretische Abflussminderungen von 1 % bis 9 % bei den betrachteten Hochwasserereignissen erreicht werden (theoretische Potenziale). Dabei ist das Potenzial zur Abminderung des Wellenscheitels bei häufigeren Hochwassern (HQ10 bis HQ30) mit 5 % bis 9 % deutlich größer als bei HQ100 und darüber hinaus (1 % bis 2,5 %).

Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Abfluss) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Passau-Ingling (Inn) für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet

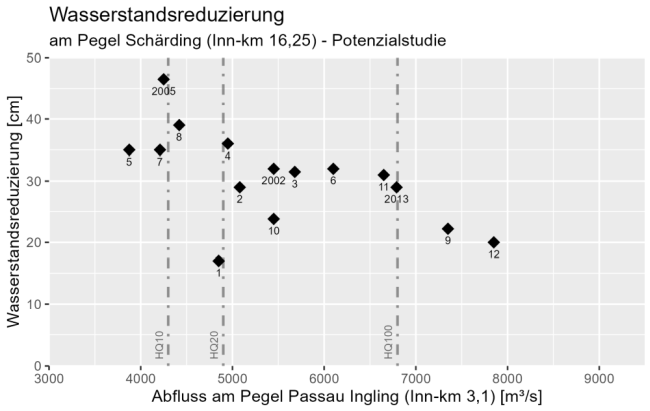

Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Abfluss) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Passau-Ingling (Inn) für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Wasserstand) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Schärding (Inn) bezogen auf den Abfluss am Pegel Passau-Ingling (Inn). Gezeigt werden die Wasserstandsreduzierungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet

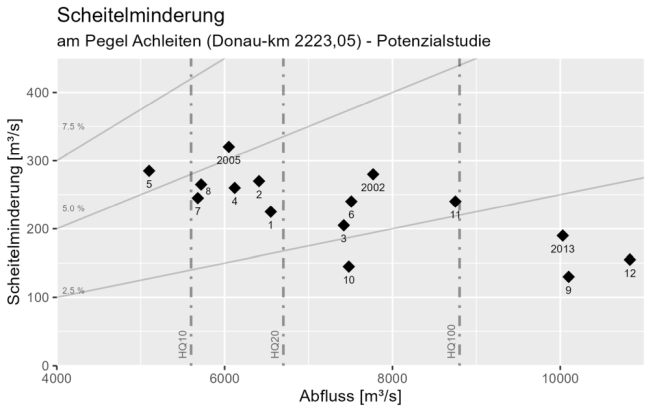

Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Wasserstand) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Schärding (Inn) bezogen auf den Abfluss am Pegel Passau-Ingling (Inn). Gezeigt werden die Wasserstandsreduzierungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur relativen Scheitelabminderung (hier: Abfluss) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Achleiten (Donau). Gezeigt werden die relativen Abflussminderungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet

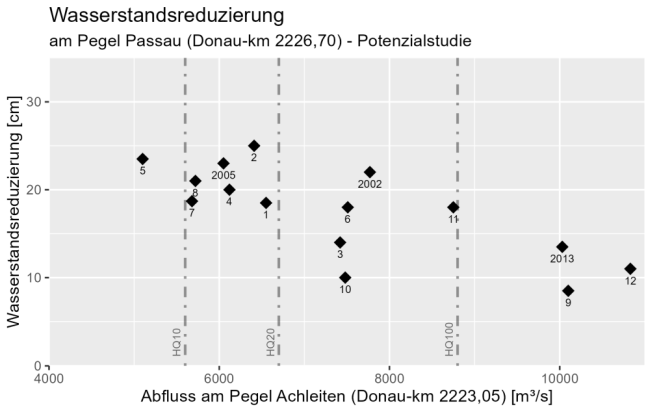

Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur relativen Scheitelabminderung (hier: Abfluss) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Achleiten (Donau). Gezeigt werden die relativen Abflussminderungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Wasserstand) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Passau (Donau) bezogen auf den Abfluss am Pegel Achleiten (Donau). Gezeigt werden die Wasserstandsreduzierungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitet

Im Rahmen der Innstudie ermitteltes theoretisches Potenzial zur Scheitelabminderung (hier: Wasserstand) durch Staustufenbewirtschaftung am Pegel Passau (Donau) bezogen auf den Abfluss am Pegel Achleiten (Donau). Gezeigt werden die Wasserstandsreduzierungen für die betrachteten 12 synthetischen (Nummer 1 bis 12) und 3 abgelaufenen Hochwasserereignisse (2002, 2005 und 2013); Grafik: Universität Kassel, Innstudie TP C, aufbereitetZusätzlich wurde die Wechselwirkung von Flutpolderbetrieb und Staustufenbewirtschaftung (exemplarisch) untersucht. Die Auswertung der Simulationsergebnisse im Untersuchungsfall zeigt, dass sich bei gemeinsamem Betrieb (Flutpolder und Staustufenbewirtschaftung) die Einzelwirkungen nahezu additiv überlagern und sich damit ergänzen.

9 Was sind die Ergebnisse aus Teilprojekt (TP) D der Innstudie?

Im TP D wurden potenzielle Standorte für Flutpolder und größere Deichrückverlegungen im Untersuchungsgebiet der Innstudie an Inn und Salzach mit Hilfe eines zweidimensionalen hydrodynamischen Modells untersucht. Dabei wurden die Abflussverhältnisse und Überschwemmungsflächen an Inn und Salzach sowohl im historischen Zustand (vor der Flusskorrektion) als auch im (gegenwärtigen) Ist-Zustand ermittelt. Durch einen Vergleich der beiden Zustände konnten mögliche reaktivierbare Standorte insbesondere für gesteuerten Rückhalt aufgezeigt werden.

Beispiel: Inn im Zustand etwa um 1800 zwischen Rosenheim und Wasserburg bei einer Simulation mit einer Hochwasserwelle; Graik: TU München, Innstudie TP D, aufbereitet

Beispiel: Inn im Zustand etwa um 1800 zwischen Rosenheim und Wasserburg bei einer Simulation mit einer Hochwasserwelle; Graik: TU München, Innstudie TP D, aufbereitetInsgesamt wurden (initial) über 100 mögliche Rückhalteräume identifiziert, die in einer ersten Grobbewertung vor allem hinsichtlich technischer Machbarkeit und Mindestgröße des reaktivierbaren Volumens auf 32 potenzielle Flutpolderstandorte und drei für größere Deichrückverlegungen reduziert wurden.

Für diese Standorte wurde eine Erst-Priorisierung durchgeführt, bezogen auf die vier Untersuchungsabschnitte: 1 Oberaudorf-Wasserburg (Inn), 2 Wasserburg-Salzachmündung (Inn), 3 Salzachmündung-Passau (Inn) und 4 Saalachmündung bis Inn (Salzach). Hierbei flossen eine erste Einzelwirkungsanalyse auf Basis eines HQ100-Hochwasserereignisses und Kriterien zu Planungsherausforderungen (Bautechnik, Siedlung-Infrastruktur-Mensch) mit ein. Diese Erst-Priorisierung diente dazu, die vor allem hinsichtlich ihrer Wirkung vielversprechendsten Standorte zu identifizieren.

Für die aus Studiensicht vielversprechendsten Standorte (insgesamt zehn) wurden detaillierte Einzelwirkungsanalysen mit den 12 synthetisch generierten Hochwasserereignissen aus TP A durchgeführt. Bei den Einzelwirkungsanalysen konnten im Rahmen der Studiein den untersuchten Fällen für den Pegel Wasserburg mögliche Scheitelminderungen von bis maximal etwa 300 m3/s beziehungsweise 15 % (potenzieller Standort Feldkirchen) und für Passau-Ingling von bis maximal etwa 800 m3/s beziehungsweise 18 % (potenzieller Standort Inzing) ermittelt werden (theoretische Potenziale).

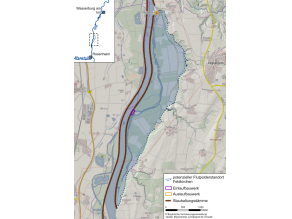

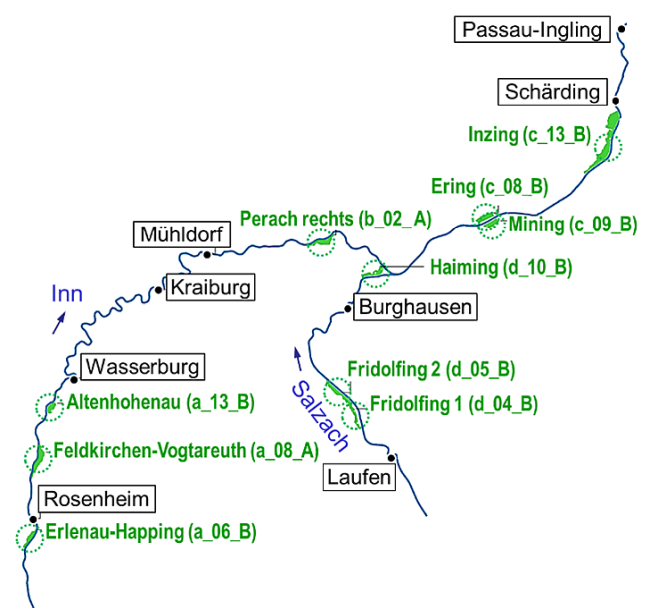

Überblick über die im Rahmen der Innstudie (aus Studiensicht) zehn am besten bewerteten potenziellen Standorte für Flutpolder (grün) im untersuchten Gebiet an Inn und Salzach. In Klammern angegeben sind die in der Studie verwendeten Kurzbezeichnungen; Grafik: TU München, Innstudie TP D, aufbereitet

Überblick über die im Rahmen der Innstudie (aus Studiensicht) zehn am besten bewerteten potenziellen Standorte für Flutpolder (grün) im untersuchten Gebiet an Inn und Salzach. In Klammern angegeben sind die in der Studie verwendeten Kurzbezeichnungen; Grafik: TU München, Innstudie TP D, aufbereitetZudem wurde im Rahmen des Teilprojekts auch eine grobe naturschutzfachliche Übersichtsbewertung auf Basis bereits vorliegender Daten durchgeführt. Hier zeigte sich, dass vor allem die potenziellen Standorte an der Salzach ein hohes naturschutzfachliches Konfliktpotenzial aufweisen.

Die Ergebnisse der Einzelwirkungsanalysen, die Kriterien zu den Planungsherausforderungen, ergänzt um die naturschutzfachlichen Bewertungen und eine vereinfachte grobe Betrachtung der potenziellen Schadensreduktion flossen in eine abschließende Priorisierung der zehn detaillierte untersuchten Standorte ein. Dabei erzielte der potenzielle Standort Feldkirchen zwischen Rosenheim und Wasserburg bei Flusskilometer 176 die beste Bewertung.

Konzeptionelle Steckbriefe auf Studienebene zu den im Teilprojekt zehn detaillierter untersuchten potenziellen Standorten sind im Anhang des Abschlussberichts zum TP D der Innstudie enthalten.

- Retentionspotentialstudie am Inn - Abschlussberichte der 6 Teilprojekte (A bis F) der Innstudie

Da Hochwasserereignisse am Inn unterschiedliche Schwerpunkte haben können (Inn- oder Salzachgebiet) und damit in unterschiedlichen Bereichen kritische Situationen möglich sind, wurde empfohlen, Rückhalteräume am Inn sowohl oberhalb von Wasserburg als auch im untersten Abschnitt, welcher von der Salzach dominiert werden kann, vorzusehen.

Ergänzend erfolgten auch Wirkungsanalysen für drei Standorte mit einer möglichen Deichrückverlegung (bei Altenhohenau (a_13_D), Egglfing-Würding (c_12_D) und Fridolfing (d_04_D)) durchgeführt. Die Deichrückverlegungen zeigen meist eine geringe Auswirkung auf die Hochwasserscheitelabflüsse im weiteren Verlauf des Inns. Sie haben ihre hydraulische Wirkung eher in der lokalen Wasserspiegelabsenkung und ihre Vorteile vor allem aus ökologischer Sicht.

10 Was sind die Ergebnisse aus Teilprojekt (TP) E der Innstudie?

Im TP E wurden verschiedene Fragestellungen zum Thema Feststoffe an Inn und Salzach untersucht. Als Grundlage für die Untersuchungen wurden 15 zweidimensionale hydromorphologische Einzelmodelle erstellt. Diese erfassen im Regelfall den Bereich einer Stauhaltung und wurden miteinander verkettet.

Die Modelle ermöglichten es, ein Längsprofil des Feststofftransports zu erstellen. Der Transportlängsschnitt wurde aus einer Simulation des Zeitraums vom 3. Mai 2009 bis zum 3. Mai 2010 entwickelt. Dieser Zeitraum wurde gewählt, da er einen mittleren Abfluss nahe am langjährigen mittleren Abfluss (MQ) aufweist. Aus dem Längsprofil ist ersichtlich, dass jeweils die Abschnitte unterstrom der Stauanlage bis zur nächsten Stauwurzel anfällig für Erosionsprozesse sind, während es in den Stauräumen infolge der Abnahme der Fließgeschwindigkeit zur Ablagerung von Material kommt.

Außerdem wurden mit Hilfe der entwickelten Modelle eine Reihe von Langzeitsimulationen durchgeführt, um Abschnitte mit hohem Ablagerungspotenzial in den Auenbereichen zu identifizieren.

Ferner wurden im Rahmen des Teilprojekts exemplarische Untersuchungen zur Wirksamkeit von Buhnen zur lokalen Erhöhung der Transportkapazität und zu verschiedenen Spülschemata (z. B. längere Absenkdauer, weitere Absenkung) bei Stauraumspülungen im Hinblick auf die Feststofffrachten durchgeführt.

Am Beispiel der Staustufe Perach wurde außerdem untersucht, welchen Einfluss eine Stauanlage auf Sedimentablagerungen in den Auenbereichen hat. Hierfür wurde zusätzlich zum vorhandenen Modell (aktueller Zustand) ein weiteres für den Zustand vor der Errichtung des Kraftwerks Perach erstellt. Der Vergleich wurde anhand des Hochwasserereignisses 2005 durchgeführt. Die Simulationen zeigten, dass die Ablagerung von Sedimenten in den Auen durch die Errichtung der Staustufe deutlich reduziert wurde.

In Ergänzung zum TP C (Staustufenbewirtschaftung) und TP D (potenzielle Standorte für größere Rückhalteräume) wurden folgende Einzel-Aspekte auf Studienebene untersucht:

- Am Beispiel des Stauraums Ering-Frauenstein wurde die mögliche Auswirkung einer Staustufen-Vorabsenkung mit Wiederaufstau im Hochwasserscheitelbereich (gemäß TP C) auf die Sedimentmobilisierung für das Hochwasser 2005 und 2013 exemplarisch untersucht. In den Modell-Simulationen zeigte sich, dass sich die daraus resultierende Sedimentmobilisierung hauptsächlich auf das Hauptgerinne des Flusses auswirkt, die Auenbereiche erfuhren keine großen Veränderungen.

- Am Beispiel von drei potenziellen Flutpolderstandorte aus TP D wurde mit Hilfe von Modell-Simulationen eine erste Grobabschätzung zum Sedimentverhalten mit einem Hochwasserereignis in der Größenordnung eines HQ100 durchgeführt.

11 Was sind die Ergebnisse aus Teilprojekt (TP) F der Innstudie?

In TP F wurde mittels eines großmaßstäblichen Laborversuchs der Feststofftransport während Hochwasser in Stauräumen untersucht und überprüft, wie gut solche Vorgänge mit Hilfe von Simulationen mit hydromorphologischer Software vorhergesagt werden können. Dabei wurden hochaufgelöste Messungen von Sohltopografie, Sedimenttransport, Wasserspiegelverlauf und Fließgeschwindigkeiten durchgeführt. Die umfangreichen Versuchsdaten ermöglichten eine detaillierte Analyse der Ergebnisqualität der numerischen Software TELEMAC-2D mit dem Sedimentmodul SISYPHE, welche auch im TP E zum Einsatz kam. Weiterhin wurde das Potenzial und der damit verbundene Aufwand von 3D-numerischer Sedimentmodellierung aufgezeigt. Das Teilprojekt diente vor allem dem Erkenntnisgewinn im Allgemeinen.

12 Was sind die Unterschiede am Inn zu den Verhältnissen an der Donau?

Die untersuchte Innstrecke unterscheidet sich in mehreren Aspekten grundlegend von der bayerischen Donau:

Wirkung einer gezielten Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall

Ansatzpunkt eines Hochwasserrückhalts durch bestehende Staustufen ist es, den Stauwasserspiegel vor dem Hochwasser abzusenken und den so entstandenen Rückhalteraum zur Verringerung des Hochwasserscheitels zu nutzen. Die Untersuchungen zur Stauraumbewirtschaftung an der Donau zeigten, dass dies im Einsatzspektrum der Flutpolder, also bei großen Hochwasserereignissen, nur in sehr geringem Umfang möglich ist. Dies liegt maßgeblich daran, dass mit dem ansteigenden Hochwasserabfluss auch der Wasserstand unterhalb einer Staustufe ansteigt. An der Donau führt dies dazu, dass der freigemachte Rückhalteraum in den Staustufen bereits bei Hochwasserereignissen in der Größenordnung eines 100-jährlichen Hochwassers durch den Rückstau von unterhalb weitgehend wieder aufgefüllt ist und zur Verringerung des Hochwasserscheitels kaum oder nicht mehr zur Verfügung steht. Die untersuchten Staustufen am unteren Inn sind im Gegensatz dazu so hoch aufgestaut, dass der Wasserstand unterhalb der Staustufen auch bei sehr großen Hochwasserereignissen noch mehrere Meter unterhalb des Stauwasserspiegels liegt. Damit kann der durch die Vorabsenkung freigemachte Rückhalteraum auch bei großen Hochwasserereignissen weitgehend zur Verringerung des Hochwasserscheitels genutzt werden.

Siehe in Ergänzung auch Antworten zu Fragen Nr. 25 und 26.

Flutpolder

Während der Hochwasserschutzanlagen an der Donau entsprechend der Zielsetzung des Bayerischen Landesentwicklungsprogramms im Regelfall vor einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100 – zum Teil einschließlich Klimazuschlag) schützen, besteht am Inn durch den Staustufenausbau über weite Strecken Schutz vor einem 1.000-jährlichen Hochwasser. Einsatzbereich der Flutpolder in Bayern ist aber der Bereich über dem Bemessungshochwasser der Schutzanlagen, insbesondere um auch bei selteneren Ereignissen als HQ100 ein unkontrolliertes Versagen von Hochwasserschutzanlagen zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Hier zählt buchstäblich "jeder Zentimeter", um den der Hochwasserstand verringert werden kann. An der Donau erstreckt sich die Wirkung der Flutpolder damit auf sehr große, zum Teil dicht besiedelte Flächen im gesamten bayerischen Donautal. Am Inn kann eine vergleichbare Wirkung nur für die wenigen Abschnitte mit Hochwasserschutzanlagen erreicht werden, die nicht bereits vor einem 1.000-jährlichen Hochwasser geschützt im Bereich der Stauhaltungen liegen. Im Wesentlichen sind dies örtliche Schutzanlagen im Abschnitt zwischen Wasserburg und Mühldorf sowie einige Teilbereiche der Städte Passau und Schärding. Dies hat Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit, welche noch zu prüfen ist.

- Flutpolder in Bayern - (Untersuchungen an der Donau)

13 Wie geht es weiter?

Mit den Untersuchungsergebnissen der Innstudie liegen nun fundierte (theoretische) Grundlagen über die Möglichkeiten und Grenzen der Stauraumbewirtschaftung und des Hochwasserrückhalts durch Flutpolder und Deichrückverlegungen im Untersuchungsgebiet vor (Potenzialstudie). Diese Grundlagen werden genutzt, um in weiteren Schritten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zu planen und umzusetzen. Dafür gibt es noch keine konkrete Zeitplanung.

14 Worum geht es im ergänzenden LfU-Zusatzbericht zur Innstudie?

In Ergänzung zur Innstudie wurde vom LfU ein Zusatzbericht erarbeitet, der einen Überblick über den aktuellen Kenntnisstand zu möglichen Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen liefert. Dabei werden Aspekte wie Feststofftransport, Ökologie und Grundwasser sowie weiterer Untersuchungsbedarf berücksichtigt. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass eine gezielte Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall mit Vorabsenkung an den Staustufen Auswirkungen auf die betrachteten Aspekte haben kann. Der Zusatzbericht ergänzt die im Rahmen der Innstudie erhaltenen Untersuchungsergebnisse. Der Zusatzbericht ist ebenso wie die Innstudie auf folgender Seite abrufbar:

- Innstudie

- Mögliche Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen auf Feststofftransport, Ökologie und Grundwasser - Zusatzbericht zur Retentionspotenzialstudie am Inn

15 Wie ist der LfU-Zusatzbericht gegliedert?

Der LfU-Zusatzbericht ist folgendermaßen gegliedert:

- Hintergrund Innstudie: Hier ist eine Kurzzusammenfassung des Teilprojekts C („Staustufenmanagement zur Hochwasserrückhaltung“) zu finden, das den Nutzen von Vorabsenkung und Wiederaufstau zur Hochwasserscheitelkappung aufzeigt.

- Vorhandene Untersuchungen: Um eine erste Einschätzung bezüglich möglicher Auswirkungen von Vorabsenkungen treffen zu können, wurden bereits vorhandene Erkenntnisse und Informationen zusammengeführt und geprüft. Die Kernaussagen der einzelnen Berichte werden hier präsentiert. Die Informationen stammen teilweise vom Staustufenbetreiber, den Regierungen und Wasserwirtschaftsämtern, oberösterreichischen Behörden sowie Universitäten und Ingenieurbüros.

- Auswertung und Ergebnisse: In diesem Abschnitt werden die möglichen Auswirkungen einer Vorabsenkung und der weitere Untersuchungsbedarf aufgezeigt. Die untersuchten Themenfelder beinhalten den Feststofftransport, die Ökologie, die Auen sowie Fische, Großmuscheln, Amphibien, Vögel, Makrozoobenthos und die Grundwassersituation.

- Zusammenfassung.

16 Wie sind die Ergebnisse des LfU-Zusatzberichts einzuordnen?

Bei den Ergebnissen des LfU-Zusatzberichts handelt es sich um eine Vorabschätzung möglicher Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen. Dabei wurden Informationen und Untersuchungen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen. Auf Basis dieser wurde ein Vorschlag für das weitere Vorgehen zur Umsetzung einer gezielten Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall erarbeitet und der dabei erforderliche weitere Untersuchungsbedarf aufgezeigt. Der LfU-Zusatzbericht zeigt den Kenntnisstand zu diesem Thema im Allgemeinen auf, er ersetzt keine standortbezogenen naturschutzfachlichen Prüfungen im Rahmen konkreter Planungen.

17 Was ist der Kenntnisstand aus dem LfU-Zusatzbericht bezüglich möglicher Auswirkungen einer Vorabsenkung an Staustufen zum Thema Feststofftransport?

Durch eine Vorabsenkung kann es zu einer zusätzlichen Mobilisierung von Ablagerungssedimenten und somit zu einem erhöhten Feststofftransport kommen. Insbesondere die Wiederablagerung dieser mobilisierten Sedimente wäre eingehend zu untersuchen, da Ort und Zeitpunkt der Ablagerung nur sehr schwer vorhersehbar sind. Als ein wesentliches Ziel im Bereich des Feststofftransportes wird generell seine Vergleichmäßigung unter Berücksichtigung der Belange des Hochwasserschutzes genannt. Es wäre in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob nicht gerade Vorabsenkungen (mit Wiederaufstau beim Durchgang des Wellenscheitels) den durch die Staustufen gestörten Feststofftransport positiv beeinflussen könnten.

18 Was ist der Kenntnisstand aus dem LfU-Zusatzbericht bezüglich möglicher Auswirkungen einer Vorabsenkung an Staustufen zum Thema Ökologie?

Der Einfluss von Vorabsenkungen an Staustufen auf die verschiedenen betrachteten ökologischen Aspekte wird unterschiedlich bewertet. Auswirkungen auf Auen werden als eher gering eingeschätzt.

Die Auswirkungen auf Fische, Großmuscheln, Amphibien und Vögel sind besonders abhängig von Zeitpunkt, Dauer und Höhe der jeweiligen Vorabsenkung. Insbesondere zum Zeitpunkt des Laichens sind Vorabsenkungen als kritisch anzusehen. Ein großflächiges Trockenfallen von Seichtwasserzonen und Inseln kann negative Auswirkungen auf bestimmte Vogelarten wie Enten und Haubentaucher haben, die ihre Brut aufgeben könnten.

Für Großmuscheln sind Vorabsenkungen weniger bedenklich, sofern die Dauer auf wenige Tage begrenzt bleibt, da sie ihre Schalen schließen und sich ins Sediment eingraben können. Auch die adulten Stadien von Amphibien haben in der Regel kein Problem mit dem (vorübergehenden) Trockenfallen von Flachwasserbereichen. Zugvogelarten könnten unter Umständen sogar von einer Vorabsenkung profitieren, da kurzfristig günstige Rastbedingungen auf den freiwerdenden Sandbänken und den entstehenden Flachwasserbereichen entstehen können.

In Bezug auf das Makrozoobenthos sind die Auswirkungen von Vorabsenkungen abhängig von Intensität und Dauer. Weitere wichtige Faktoren sind die Strukturbeschaffenheit des Flussbettes (und somit das Vorhandensein von Refugien) und die Witterungsverhältnisse (extreme Hitze stellt zum Beispiel einen zusätzlichen Stressfaktor dar). Eine gewisse Resilienz ist vorhanden, da mobile Arten sich in geschützte Bereiche zurückziehen können. Aufgrund der bereits starken anthropogenen Überprägung des Inns wird keine relevante zusätzliche Verschlechterung der Makrozoobenthos-Gemeinschaften durch Vorabsenkungen erwartet.

19 Was ist der Kenntnisstand aus dem LfU-Zusatzbericht bezüglich möglicher Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen zum Thema Grundwasser?

Eine Auswirkung von Vorabsenkungen auf das Grundwasser wird aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer sowie der durch Dichtwände/Stauhaltungsdämme sowie Kolmation begrenzten Interaktion zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser nicht erwartet.

20 Zu welchem Fazit kommt der LfU-Zusatzbericht?

Der LfU-Zusatzbericht zur Innstudie liefert eine erste Einschätzung möglicher Auswirkungen einer Vorabsenkung von Staustufen auf verschiedene Aspekte wie Feststofftransport, Ökologie und Grundwasser. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

- Feststofftransport: Eine Vorabsenkung kann zu einer zusätzlichen Mobilisierung von Ablagerungssedimenten und somit zu einem erhöhten Feststofftransport führen. Die Wiederablagerung dieser mobilisierten Sedimente ist schwer vorhersehbar und bedarf weiterer Untersuchungen.

- Ökologie: Die Auswirkungen auf verschiedene ökologische Aspekte sind abhängig von Zeitpunkt, Dauer und Höhe der Vorabsenkung, die es vertieft zu untersuchen gilt. Insbesondere zum Zeitpunkt der Brut beziehungsweise des Laichens sind Vorabsenkungen als kritisch anzusehen. Mobile und adulte Arten haben in der Regel weniger Probleme mit dem temporären Trockenfallen von Flussabschnitten. Die Auswirkungen auf Auen werden gering eingeschätzt.

- Grundwasser: Eine Auswirkung von Vorabsenkungen auf das Grundwasser wird aufgrund der zeitlich begrenzten Dauer und der begrenzten Interaktion zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser durch Dichtwände/Stauhaltungsdämme und Kolmation nicht erwartet.

Der Bericht identifiziert zudem weiteren Untersuchungsbedarf.

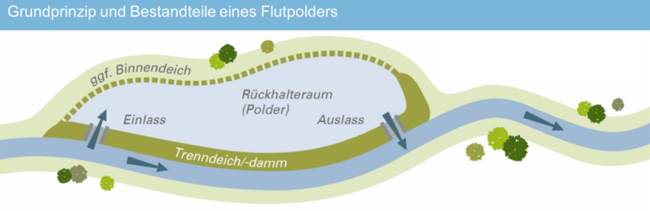

21 Was sind Flutpolder?

Flutpolder sind spezielle Rückhalteräume neben Flüssen, die bei sehr großen Hochwasserereignissen gezielt Wasser zurückhalten. Flutpolder werden in Bayern dann eingesetzt, wenn eine Überlastung der unterhalb liegenden Hochwasserschutzanlagen droht (Überlastfall). Sie verringern damit das Risiko eines Überströmens oder eines Deichbruchs.

Eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Flächen im Flutpolder ist auch weiterhin möglich (mit Ausnahme der für die Deiche und Dammbauwerke benötigten Flächen). Die durch die Flutung im Flutpolder entstehenden Schäden werden vollumfänglich ersetzt.

- Flutpolder in Bayern - (Untersuchungen an der Donau)

22 Was macht einen gesteuerten Flutpolder so effektiv?

Während das Hochwasser ansteigt, kann der Rückhalteraum im Flutpolder noch freigehalten werden. Erst wenn das Hochwasser im Bereich des Hochwasserscheitels eine kritische Höhe erreicht (drohender Überlastfall), wird der Rückhalteraum gezielt geflutet. So können der Hochwasserscheitel und damit auch die Wasserspiegel unterhalb des Flutpolders wirkungsvoll reduziert werden. Gesteuerte Flutpolder sind daher hocheffektive Maßnahmen beim Umgang mit sehr großen Hochwasserereignissen. Sie können im Vergleich zu Deichrückverlegungen und ungesteuertem Rückhalt den Hochwasserscheitel bei gleichem Rückhaltevolumen deutlich stärker absenken.

23 Welche Praxiserfahrungen mit gesteuerten Flutpoldern gibt es bisher in Bayern?

In Bayern ist seit 2007 der Flutpolder Weidachwiesen an der Iller in Betrieb. Seit 2020 ist zudem der Flutpolder Riedensheim an der Donau technisch betriebsbereit. Weitere Informationen zum Thema Flutpolder in Bayern sind auf der folgenden Seite abrufbar.

- Flutpolder in Bayern - (Untersuchungen an der Donau)

24 Wie erfolgt die Bewirtschaftung von Staustufen im Hochwasserfall allgemein?

Die Bewirtschaftung einer Staustufe im Hochwasserfall ist grundsätzlich im Wasserrechtsbescheid und in der Betriebsvorschrift geregelt. In der Regel sind dazu Wasserstände an einem Pegel im Oberwasser der Staustufe angegeben, die bei bestimmten Abflüssen einzuhalten sind.

Hochwasserereignisse stellen eine höhere Belastung für die Anlagen dar, da größere Abflüsse als im Normalbetrieb erreicht werden. Oberstes Ziel im Hochwasserfall ist daher, die Sicherheit der Anlage jederzeit zu gewährleisten. Hierfür muss das Hochwasser schadlos durch die Stauanlage geleitet werden. Die vorhandenen Rechen und Wehrverschlüsse werden zum Beispiel im Hochwasserfall regelmäßig von Treibgut befreit, um eine Verklausung der Staustufe und damit eine mögliche Gefährdung der Anlagensicherheit zu verhindern.

Wenn ein sehr großes Hochwasserereignis über die Staustufe fließt, sind in der Regel alle Wehrfelder der Staustufe geöffnet und die Wasserspiegel im Oberstrom und Unterstrom der Staustufe nähern sich an. Eine Steuerung des Hochwasserabflusses ist dann nur noch eingeschränkt oder in manchen Fällen auch gar nicht mehr möglich.

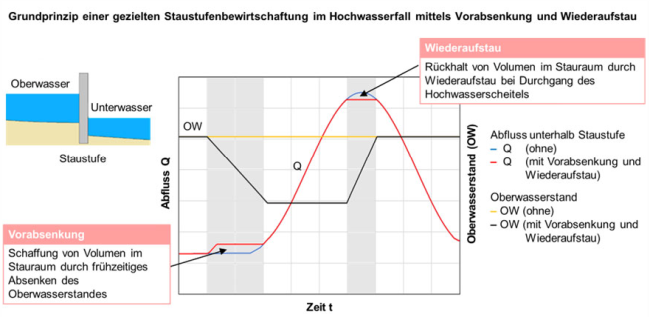

25 Wie kann der Scheitel von Hochwasserwellen durch eine gezielte Staustufenbewirtschaftung verringert werden?

Eine gezielte Staustufenbewirtschaftung kann den Scheitel von Hochwasserwellen verringern, indem sie das Prinzip der Vorabsenkung und des Wiederaufstaus nutzt. Eine Reduzierung des Scheitels einer Hochwasserwelle ist dann möglich, wenn während des Scheiteldurchgangs weniger Abfluss an einer Staustufe abgegeben wird als von oberstrom zufließt. Hierzu muss an der Staustufe ausreichend freier Stauraum zur Verfügung stehen, welcher als Rückhalteraum eingesetzt werden kann.

Grundprinzip: Durch frühzeitiges Absenken des Oberwasserspiegels (Abstau) bevor die Hochwasserwelle die Staustufe erreicht, kann Rückhaltevolumen im Stauraum geschaffen werden (Vorabsenkung). Beim Durchgang des Hochwasserscheitels wird der Oberwasserspiegel wieder auf das Stauziel gehoben (Wiederaufstau). Dadurch kann ein Teil des Volumens der Hochwasserwelle im Stauraum zurückgehalten und der Hochwasserscheitel gedämpft werden.

Grundprinzip einer gezielten Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall mit Vorabsenkung und Wiederaufstau

Grundprinzip einer gezielten Staustufenbewirtschaftung im Hochwasserfall mit Vorabsenkung und WiederaufstauVoraussetzung für eine effektive Reduzierung des Hochwasserscheitels ist jedoch, dass der vorher freigemachte Rückhalteraum in der Staustufe (Vorabsenkung) nicht schon mit anlaufender Hochwasserwelle (also noch vor Ankommen des Hochwasserscheitels) weitgehend wieder aufgefüllt ist.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Potenziale einer Staustufenbewirtschaftung (gezielte Vorabsenkung) im Hochwasserfall mit zunehmender Größe der Hochwasserereignisse geringer werden, das heißt, die potenzielle Wirkung nimmt mit zunehmender Größe des Hochwasserereignisses ab. Mit zunehmendem Abfluss nehmen die Wasserstände im Gewässer zu. Genauso füllt sich auch ein vorabgesenkter Stauraum mit zunehmendem Abfluss. Wieviel Rückhalteraum dann letztlich noch zur Verfügung steht (Aufzehrung durch anlaufende Welle), wenn der Hochwasserscheitel ankommt, hängt von der Höhe des Scheitelabflusses sowie den jeweiligen Anlagen- und Standortgegebenheiten ab.

Eine wie oben dargestellte Steuerung ist nur möglich, wenn die Verschlüsse der Stauanlage und die Regelungstechnik dies in der konkreten Situation ermöglichen. Generell hat die Anlagensicherheit immer oberste Priorität.

Außerdem können weitere Faktoren im Flusssystem das (theoretische) Potenzial weiter oder unter Umständen grundlegend einschränken, beispielsweise durch die Gefahr einer Überlagerung der Vorabsenkungswelle mit seitlichen Zuflüssen unterhalb (Verschärfung andernorts), Aspekte der Schifffahrt, des Feststofftransports, der Ökologie oder Unsicherheit bei der Hochwasservorhersage.

26 Welchen Einfluss hat die Größe des Hochwasserereignisses?

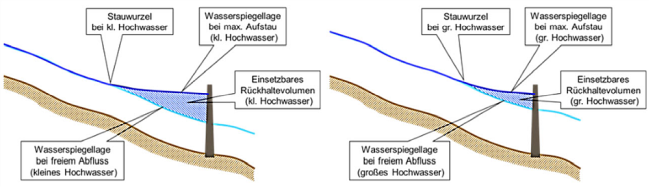

Maßgebend für die Größe des theoretisch nutzbaren Rückhaltevolumens sind die charakteristischen Größen des Stauraums (Breite, Sohlgefälle, Stau- bzw. Absenkziel). Je größer der Stauraum oberhalb der Staustufe ist, desto mehr Volumen kann aktiviert werden.

Daneben spielt aber auch die Form (Höhe, Breite) der zu beeinflussenden Hochwasserwelle eine entscheidende Rolle. Je größer ein Hochwasserereignis ist, desto höher ist der Wasserstand bei freiem Abfluss ohne Stauregelung. Ein vorabgesenkter Stauraum füllt sich daher mit der anlaufenden Hochwasserwelle bereits vor Eintreffen des Hochwasserscheitels teilweise wieder auf. Mit steigendem Abfluss steht also an der Staustufe immer weniger nutzbarer Rückhalteraum für das Auffangen des Hochwasserscheitels zur Verfügung, die Stauwurzel rückt dabei in Richtung der Staustufe (vgl. Abbildung). Die Wasserspiegeldifferenz zwischen Oberwasser und Unterwasser wird umso geringer, je größer das Hochwasserereignis ist.

Das theoretisch maximal nutzbare Rückhaltevolumen ergibt sich aus der Differenz zwischen dem durchflossenen Volumen bei (zulässigem) maximalem Aufstau und dem durchflossenen Volumen bei freiem Abfluss (also ohne Stauregelung) zum Zeitpunkt des Beginns der Scheitelminderung. Bei kleineren Hochwasserereignissen ist somit eher Potenzial zur Scheitelminderung durch den gesteuerten Einsatz der Staustufe vorhanden als bei seltenen großen bis extremen Ereignissen, bei denen lediglich ein reduziertes nutzbares Volumen im Stauraum zur Verfügung steht.

Siehe auch Antworten zur Fragen Nr. 25 und 27.

Exemplarische Darstellung: Theoretisch maximal nutzbares Rückhaltevolumen bei einem kleinen (links) und einem großem Hochwasser (rechts)

Exemplarische Darstellung: Theoretisch maximal nutzbares Rückhaltevolumen bei einem kleinen (links) und einem großem Hochwasser (rechts)27 Welchen Einfluss hat die Form der Hochwasserwelle?

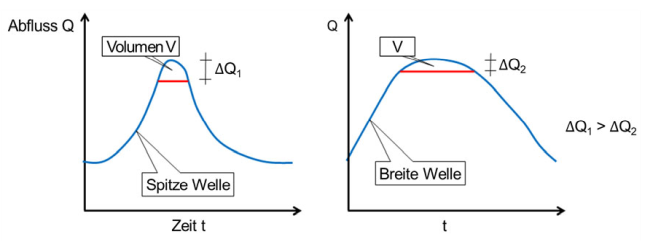

Grundsätzlich gilt: Je mehr Rückhaltevolumen während des Scheiteldurchgangs eingesetzt werden kann, desto größer kann eine lokale Scheitelminderung ausfallen. Aber auch die Form der Hochwasserwelle spielt eine Rolle. Bei einem Ereignis mit einem spitzen Wellenscheitel kann die Welle mit dem gleichem Rückhaltevolumen deutlicher reduziert werden als bei einer breiten Hochwasserwelle, die mehrere Tage andauert (vgl. Abbildung).

Siehe auch Antworten zur Fragen Nr. 25 und 26.

28 Wie sieht die Gesamtstrategie in Bayern zum Hochwasserschutz aus?

Der Freistaat Bayern verfolgt mit seinem Gewässer-Aktionsprogramm 2030 (PRO Gewässer 2030) eine integrale Strategie für Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung. PRO Gewässer 2030 umfasst folgende drei Säulen: Säule I – Hochwasserschäden vorbeugen, Säule II – Flüsse, Bäche, Auen renaturieren und Säule III – Erlebnisse und Erholung schaffen. Dabei gilt es, Synergien der Säulen zu nutzen.

29 Welche weiteren Maßnahmen für den Hochwasserrückhalt gibt es?

Die weitere Verbesserung des Hochwasserrückhalts ist ein wesentliches Ziel von PRO Gewässer 2030. Zu den Maßnahmen zum Wasserrückhalt gehören:

- Alle Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche, in Auen (insbesondere Deichrückverlegungen) und zur Gewässerrenaturierung (natürlicher Rückhalt).

- Weitere Rückhaltemaßnahmen des technischen Hochwasserschutzes wie Hochwasserrückhaltebecken (oder zum Beispiel auch Flutpolder) und gezielte Staustufenbewirtschaftung.

Es gibt somit ein Bündel unterschiedlicher Rückhaltemaßnahmen, deren jeweilige Wirkungsweisen und Wirkungsspektren ebenso vielschichtig sind und sich gegenseitig ergänzen. Maßnahmen des natürlichen Rückhalts und des technischen Hochwasserschutzes sind beides wichtige Elemente in der bayerischen Hochwasserschutzstrategie und ergänzen sich. Der Grundsatz ist dabei nicht ein „entweder oder“, sondern ein „sowohl als auch“.

- PRO Gewässer 2030, Säule I Hochwasserschäden vorbeugen

- PRO Gewässer 2030: Schutz – natürlicher Rückhalt

- PRO Gewässer 2030: Schutz – technischer Hochwasserschutz

30 Warum ist der Wasserrückhalt in der Fläche allein nicht ausreichend?

So vielfältig der Strauß an Maßnahmen zum Wasserrückhalt ist, so unterschiedlich ist auch deren Wirkung:

- Mit den Maßnahmen zum natürlichen Rückhalt (zu dem auch der Rückhalt in der Fläche zählt) kann vor allem die Abflussentstehung günstig beeinflusst und der Hochwasserabfluss verzögert werden. Die Wirkung dieser Maßnahmen ist umso größer, je geringer die Jährlichkeit des Hochwasserereignisses und je kleiner das Einzugsgebiet ist. Das bedeutet, dass sie eher bei kleinen bis mittleren Hochwasserereignissen wirksam sind. Bei größeren Ereignissen (zum Beispiel HQ100) können sie vor allem in kleineren Einzugsgebieten noch eine Ergänzung zu Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes darstellen. Maßnahmen des natürlichen Rückhalts sind aber generell aufgrund ihrer vielfältigen Synergieeffekte von Nutzen (z. B. Förderung der Grundwasserneubildung, Erosionsverminderung, ökologische Aspekte).

- Hochwasserrückhaltebecken als Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes sind in der Regel auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis dimensioniert und können durch Verringerung des Hochwasserscheitels zum Schutz unterhalb liegender Siedlungen beitragen. Bei noch größeren Hochwasserereignissen, wenn eine Überlastung von örtlichen Hochwasserschutzanlagen droht, kommen gesteuerte Flutpolder zum Einsatz zur gezielten Entlastung bei kritischen Wasserständen.

Grundsätzlich sollen gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern Risiken durch Hochwasser so weit als möglich verringert werden. Dazu sollen Siedlungen vor einem 100-jährlichen Hochwasser geschützt werden. Dieser Schutzgrad ist in der Regel allein durch Rückhalt in der Fläche bzw. Maßnahmen des natürlichen Rückhalts nicht zu erreichen, daher sind Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes meist unverzichtbar.

In mehreren Studien wurden im Auftrag des LfU für verschiedene Flussgebiete beziehungsweise Gewässerstrecken unterschiedliche Möglichkeiten zum Wasserrückhalt untersucht und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit analysiert:

- Bedarfsermittlung (Flutpolder, Donau): Im Zuge der Bedarfsermittlung wurde im Rahmen der Alternativen-Prüfung (unter anderem) die Frage untersucht, ob das Hochwasserrisiko statt mit Flutpoldern direkt an der Donau alternativ mit vielen Hochwasserrückhaltemaßnahmen an den Oberläufen der seitlichen Donauzuflüsse reduziert werden könnte. Hierzu wurde ein Wirkungsvergleich mit fiktiven Rückhaltebecken an den Zuflüssen durchgeführt. Im Vergleich zu gesteuerten Flutpoldern konnten diese, trotz in Summe gleich großem vorhandenen Rückhaltevolumen, jedoch nur einen Bruchteil der Scheitelkappung an der Donau bewirken.

- Flutpolder in Bayern - (Bedarfsermittlung Flutpolder an der Donau, Anhang 6)

- ProNaHo: Im Rahmen des Forschungsvorhabens ProNaHo wurde die potenzielle Wirksamkeit von dezentralen Hochwasserrückhaltemaßnahmen für Hochwasserereignisse unterschiedlicher Jährlichkeit untersucht. Für die Untersuchungen wurden vier unterschiedliche Untersuchungsgebiete verschiedener Größe an Glonn, Otterbach, Mangfall und Main ausgewählt. Betrachtet wurden Landnutzungs- und Bewirtschaftungsänderungen, Renaturierungs- und Auengestaltungsszenarien, kleine dezentrale Rückhaltebecken sowie Kombinationsszenarien.

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, dass sich technischer Hochwasserschutz und natürlicher Rückhalt ergänzen, aber Maßnahmen des natürlichen Rückhalts bei größeren Hochwasserereignissen nur begrenzt wirken und Maßnahmen des technischen Hochwasserschutzes in deren Wirkung nicht ersetzen können.

31 Wo kann man sich zum Thema Hochwasser und Hochwassergefahren informieren?

Einen guten Einstieg und Überblick rund um das Thema Hochwasser bietet z.B. das Infoportal Hochwasser.Info.Bayern als zentrale Anlaufseite zu den Themen Hochwasser, Starkregen und hohe Grundwasserstände.