Südbayern verzeichnete 2023/2024 das nasseste hydrologische Winterhalbjahr in der 73-jährigen Beobachtungsreihe. Bayernweit folgte ein deutlich zu nasser Mai. Damit waren die Böden Ende Mai vielerorts gesättigt und die Möglichkeiten einer Wasserretention begrenzt.

Im Zeitraum vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 entstand eine beinahe fünftägige Dauerregenlage. Die höchsten Niederschläge fielen im Regierungsbezirk Schwaben und im westlichen Oberbayern. Maßgeblichen Anteil daran hatte das Bodentief Radha, das am 30. Mai über dem Golf von Genua entstanden war und bei seinem weiteren Weg über die Adria nach Norden südeuropäische Warmluft nach Bayern lenkte sowie flächige Aufgleitniederschläge erzeugte.

Der Schwerpunkt der Starkregenfälle lag sehr konstant vom Bodensee schräg über den südlichen Donauzuflüssen und nicht in den Staulagen der Alpen. Am 3. Juni hielt sich in voralpinen Regionen noch eine feuchtwarme Luftmasse und in den Abendstunden entwickelte sich über den Landkreisen Miesbach, Rosenheim und Traunstein ein extrem heftiger mehrstündiger Starkregen.

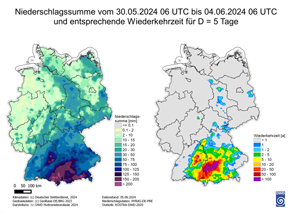

5-Tages-Niederschlagssumme vom 30.05. bis 04.06.2024 06:00 Uhr UTC und die entsprechende Wiederkehrzeit gemäß KOSTRA-DWD-2020 (Quelle: Deutscher Wetterdienst, Hydrometeorologie).

5-Tages-Niederschlagssumme vom 30.05. bis 04.06.2024 06:00 Uhr UTC und die entsprechende Wiederkehrzeit gemäß KOSTRA-DWD-2020 (Quelle: Deutscher Wetterdienst, Hydrometeorologie).

Schematische Darstellung der Jährlichkeiten der Scheitelabflüsse beim Hochwasser im Mai/Juni 2024 (Stand: Mai 2025)

Schematische Darstellung der Jährlichkeiten der Scheitelabflüsse beim Hochwasser im Mai/Juni 2024 (Stand: Mai 2025)

Der Dauerregen auf zum Teil vorgesättigte Böden führte zu einem schnellen, sehr starken Ansteigen der Wasserstände in den südlichen Donauzuflüssen zwischen Ulm und Regensburg (Günz, Mindel, Zusam, Schmutter, Paar, Abens, Ilm) und in den Isarzuflüssen Amper und Glonn. Vielfach wurde die höchste Meldestufe 4 erreicht. An zahlreichen der dort befindlichen Pegel wurde ein Jahrhunderthochwasser (HQ100) erreicht oder gar überschritten.

Landkreise und kreisfreie Städte, für die beim Hochwasser Juni 2024 der Katastrophenfall ausgelöst wurde

Landkreise und kreisfreie Städte, für die beim Hochwasser Juni 2024 der Katastrophenfall ausgelöst wurde

An der Donau selbst wurden keine neuen Höchststände gemessen. Die seltensten Jährlichkeiten um HQ100 wurden im Abschnitt oberhalb von Donauwörth erreicht, sonst lagen sie in den unterschiedlichen Flussabschnitten zwischen 2 und 50 Jahren. Durch die Überlagerung von Hochwasserwellen aus den verschiedenen Zuflüssen haben sich in der Donau beim Hochwasser 2024 langgezogene breite Scheitel entwickelt. Die über lange Zeit sehr hohen Wasserstände stellten eine große Herausforderung für die vorhandenen Hochwasserschutzanlagen dar und ließen auch die Grundwasserspiegel stark ansteigen.

Als gravierendste Folge des Hochwassers waren in Bayern vier Todesfälle zu beklagen. Eine weitere Person konnte – trotz intensiver Suche über viele Monate – nicht gefunden werden. In 18 bayerischen Landkreisen beziehungsweise kreisfreien Städten wurde der Katastrophenfall ausgerufen, was die Ausmaße dieses Ereignisses verdeutlicht. Vor allem in den hauptbetroffenen Landkreisen richtete das Hochwasser große Schäden an Wohngebäuden, Infrastruktureinrichtungen, Gewerbe und Industrie sowie land- und forstwirtschaftlichen Flächen an. Nicht nur das oberflächig abfließende Wasser bereitete Probleme. Ebenso waren vielerorts Schäden durch eindringendes Grundwasser zu verzeichnen.

Überschwemmungen durch die Schmutter in Nordendorf im Landkreis Augsburg; Foto: Hajo Dietz, Nürnberg Luftbild

Überschwemmungen durch die Schmutter in Nordendorf im Landkreis Augsburg; Foto: Hajo Dietz, Nürnberg Luftbild

Seit Beginn der systematischen Hochwasserschutzprogramme im Jahr 2001 wurden über 4 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz in Bayern investiert. Die in den letzten Jahrzehnten bereits umgesetzten Hochwasserschutzmaßnahmen haben bei diesem Ereignis viele Siedlungsbereiche wirkungsvoll geschützt oder zumindest Schlimmeres verhindert.