Beobachtungen seltener Vogelarten sind für viele Ornithologen das Salz in der Suppe. Doch ist es erstaunlich schwierig, zuverlässige Daten über die Bestandsentwicklung seltener Brutvögel zu erhalten. In Bayern existieren zu einigen Arten langjährige Datenreihen sowie recht präzise Schätzungen der landesweiten Bestände und ihrer Verbreitung. Auch für Koloniebrüter sowie für einige im Fokus des Artenschutzes stehende Großvogelarten liegen Daten vor. Beim Monitoring seltener Brutvögel (MsB) sollen alle Arten erfasst werden, die nicht ausreichend über das Monitoring häufiger Brutvögel (MhB) abgedeckt sind. Somit sind sogenannte mittelhäufige bis sehr seltene Arten im Fokus. Damit umfasst das Programm Vogelarten ganz unterschiedlicher Häufigkeit, Verbreitungsmuster und Lebensraumansprüche.

Auswertungsmöglichkeiten sind Bestandsentwicklung, Hochrechnung von Beständen und Modellierung der Verbreitung. Die im Rahmen des MsB gesammelten Daten spielen im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Roten Liste für Bayern, der Erstellung von Brutvogelatlanten (zum Beispiel ADEBAR) und in Bezug auf nationale und internationale Berichte, zu denen Deutschland im Rahmen internationaler Naturschutzabkommen wie der EU-Vogelschutzrichtlinie verpflichtet ist, eine wichtige Rolle. Somit arbeitet jeder ehrenamtliche Kartierer mit seiner Meldung an einer Vielzahl wichtiger Fragestellungen mit.

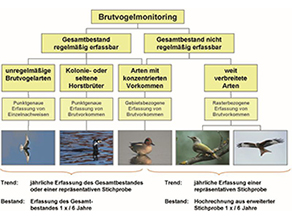

Gliederung des Monitorings seltener Brutvögel in verschiedenen Erfassungsansätzen. Grafik: Dachverband Deutscher Avifaunisten

Gliederung des Monitorings seltener Brutvögel in verschiedenen Erfassungsansätzen. Grafik: Dachverband Deutscher AvifaunistenVogelarten, welche vergleichsweise weit verbreitet, aber räumlich eng an bestimmte Lebensräume gebunden sind, werden in sogenannten Zählgebieten erfasst. Für weit verbreitete Arten ist eine Erfassung auf Probeflächen in Form von TK25-Quadranten und Minutenfeldern (MF) geeignet. Ein TK25-Quadrant hat eine Fläche von rund 30km2. Jeder umfasst exakt 15 Minutenfelder mit einer Fläche von ca. 2km2. Sie bieten ähnlich wie die 1km2 großen Probeflächen des Monitorings häufiger Brutvögel vielfältige Auswertungsmöglichkeiten bis hin zur Hochrechnung von Beständen und Modellierung der Verbreitung. In Zählgebieten und Probeflächen wird pro Lebensraumtyp und Artengruppe in den Monaten März bis Juli maximal an drei Tag- und Nachtbegehungen der Brutbestand erfasst. Das zu erfassende MsB-Artenspektrum kann der Kartierer selbst einschränken. Bei der Artenauswahl hilft der Koordinator gerne weiter.

Vogelarten, die in Bayern mit maximal ca. 100 Paaren brüten, sollen der Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel (AGSB) in Bayern gemeldet werden. Hierzu gehören beispielsweise Nilgans, Mandarinente, Sturmmöwe, Bienenfresser, Alpensegler, Raubwürger und Zippammer. Beobachtungen können auch direkt auf dem Portal des DDA (www.ornitho.de) oder dem Bayerischen Avifaunistischen Archiv (BAA) gemeldet werden. Die AGSB sammelt Daten zum Vorkommen, wertet diese aus und informiert in Berichten über die Verbreitung und den aktuellen Bestand. In diesen Vorhaben wird die AGSB vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) – Staatliche Vogelschutzwarte, der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. (OG Bayern), dem DDA, dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) und Otus e.V. unterstützt. Für alle Vogelarten weit ab ihres normalen Verbreitungsgebietes werden Nachweise durch die Bayerischen Avifaunistischen Kommission (BAK) gesammelt und beurteilt. Die Liste der in Bayern zu meldenden Vogelarten umfasst beispielsweise Löffler, Großtrappe und Schneeammer.

Für das MsB werden weitere Mitarbeiter gesucht, da noch nicht alle Zählgebiete und Probeflächen vergeben sind. Viele Ornithologen führen bereits Kartierungen durch, die den Anforderungen an ein Zählgebietsmonitoring entsprechen. Möchten Sie Ihre Daten der Staatlichen Vogelschutzwarte zur Verfügung stellen? Dann integrieren Sie Ihre Daten in unser Monitoring. Sie finden dann überregional Beachtung und fließen direkt in die für ihre Naturschutzarbeit der Behörden zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren ein. Sie brauchen sich nur mit uns formlos telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen:

Ansprechpartnerin für die Landeskoordination am LfU ist:

- Nicolas Neumann, Tel.: 08821/94301-25

Hinweis zu E-Mail-Adressen:

Aufgrund des anhaltenden SPAM-Aufkommens werden E-Mail-Adressen nicht direkt genannt. E-Mail-Adressen des LfU setzen sich aus "vorname.name@lfu.bayern.de" zusammen.

Bei nicht personenbezogenen Adressen wird nur der Bestandteil vor dem "@" angegeben (zum Beispiel "poststelle"). Umlaute bitte ersetzen (zum Beispiel "ue" anstelle "ü", "ss" anstelle "ß"). Titel (zum Beispiel Dr.) kommen in unseren E-Mail-Adressen nicht vor.

Weiterführende Informationen

Links

- Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.

- Arbeitsgemeinschaft Seltene Brutvögel (AGSB) e.V.

- Bayerische Avifaunistischen Kommission (BAK)

- ornitho.de

- Bayerisches Avifaunistisches Archiv (BAA)