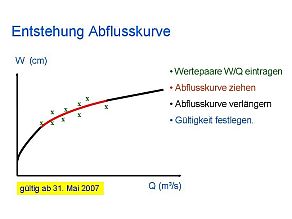

Ermittelt man bei verschiedenen Wasserständen den Abfluss und trägt ihn in einem rechtwinkligen Koordinatensystem in Abhängigkeit vom Wasserstand auf, so erhält man eine Punkteschar, durch die sich eine ausgleichende Kurve, die sog. Abflusskurve Q = f(W) legen lässt. Jedem Wasserstand entspricht somit ein Abfluss. Um die Abflusskurven zu kontrollieren und Veränderungen der Sohle, Eis- und Verkrautungseinflüsse festzustellen, werden in Bayern jährlich ca. 5.000 Abflussmessungen durchgeführt.

Bei sich ständig änderndem Gewässerzustand, wie zum Beispiel bei Verkrautung oder bei häufigen Änderungen der Gerinnehydraulik kann meist keine über einen längeren Zeitraum gültige Abflusskurve aufgestellt werden. Zur Lösung solcher Fälle hat sich das Eta-Verfahren bewährt, das die Festlegung der jeweils gültigen Abflusskurve mit Hilfe der Datenverarbeitung ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird vorausgesetzt, dass jede Abflussmessung absolut richtig ist und alle Abweichungen von der zur letzten Messung gehörenden Abflusskurve aus Änderungen im Gewässer resultieren. Damit das Verfahren gute Ergebnisse liefert, ist es erforderlich über das Jahr verteilt an jedem Pegel mindestens 6 Abflussmessungen durchzuführen. Zusätzliche Messungen sind vor und nach jeder Änderung der Gerinnehydraulik (zum Beispiel Entkrautung, Hochwasser) erforderlich.

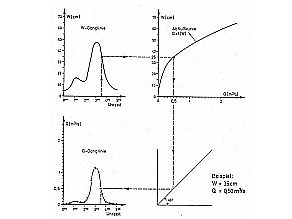

Mit Hilfe der Abflusskurve wird die Wasserstandsganglinie vom Rechner in eine Abflussganglinie (siehe Abbildung) umgewandelt, die Tagesmittel berechnet, sowie die Tageshöchstwerte bestimmt. Diese gehen dann in die weitere statistische Auswertung zur Berechnung der Monats- und Jahresmittelwerte, der Dauerwerte und der Häufigkeiten ein.