Benutzung des Online-Formulars

NOW ist ein kostenfreies Online-Formular, um zu prüfen, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser erforderlich ist. Das Formular unterstützt Sie bei der Prüfung bzw. Antragstellung und gibt Hilfestellungen bei den verschiedenen Eingaben. Wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist, unterstützt NOW die Antragsstellung – vollständig digital!

Im folgendem erhalten Sie detailliertere Informationen und weitere Hinweise zu den Angaben rund um das NOW-Online-Formular.

Das NOW-Online-Formular

Das NOW-Online Formular findet sich im Formularcenter des Bayern-Portals (Suchbegriff "Niederschlagswasser Online Wasserrecht (NOW)" verwenden).

Sie werden gefragt, für welchen Ort bzw. für welche Postleitzahl ein Formular gesucht wird. Gemeint ist in unserem Fall der Ort bzw. die Postleitzahl, wo die Einleitung des gesammelten Niederschlagswassers stattfindet bzw. stattfinden soll, dies kann von Ihrer Meldeadresse abweichen. Für den Ort bzw. die Postleitzahl wird dann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, Kreisfreie Stadt) und deren Ansprechpartner angezeigt. Wenn Ihre zuständige Kreisverwaltungsbehörde das NOW-Online-Formular freigeschalten hat, wird Ihnen dieses Formular angezeigt. Wenn Ihre Kreisverwaltungsbehörde dieses Formular (noch) nicht übernommen hat oder ein anderes Formular angelegt hat, können Sie das NOW-Online-Formular leider nicht nutzen.

Mit dem NOW-Online-Formular können nicht alle möglichen Fallgestaltungen erfasst werden. Das Formular ist ausgelegt auf die Entwässerung einzelner Objekte wie z.B. Wohnhäuser, Supermärkte oder Parkplätze. Bei größeren Erschließungen, z.B. für Bau- oder Gewerbegebiete, stimmen Sie sich bitte mit Ihrer Kreisverwaltungsbehörde bzw. Ihrem Wasserwirtschaftsamt ab, in welcher Form die Antragstellung erfolgen soll.

Bei Aufruf des NOW-Online-Formulars erscheint folgende Startseite:

Auf der Startseite des NOW-Formulars haben Sie Gelegenheit, gespeicherte Daten hochzuladen. Sie können die Dateneingabe nach jeder Seite zwischenspeichern mit der Schaltfläche "Unterbrechen" und zu einem späteren Zeitpunkt die Daten wieder hochladen und an der Stelle weiter eingeben, an der unterbrochen wurde.

An dieser Stelle können Sie sich mit Ihrer Bayern-ID anmelden, dann könnten Sie – wenn am Ende der Prüfung eine Antragstellung gefordert ist – die Antragsunterlagen direkt elektronisch an Ihr Landratsamt bzw. Ihre Kreisfreie Stadt weiterleiten – ohne Papierausdruck und ohne Unterschrift. Nähere Informationen, wie Sie die Bayern-ID erhalten, werden Ihnen angezeigt, wenn Sie "Jetzt anmelden" anklicken.

Wenn Sie nur prüfen wollen, ob Ihr Vorhaben erlaubnisfrei ist, können Sie auch ohne Anmeldung fortfahren. Am Ende des Formulars erhalten Sie das Ergebnis der Prüfung – Erlaubnispflicht oder Erlaubnisfreiheit. Wenn das Vorhaben erlaubnisfrei ist, können Sie dieses Ergebnis ausdrucken und – im Falle einer Beantragung einer Baugenehmigung – dem Bauantrag als Beleg beifügen.

Bei den Basisdaten geben Sie bitte die Adressdaten des Antragstellers bzw. Bauherrn ein. Dieser muss nicht Eigentümer des Grundstücks sein.

In der unteren Zeile kann angegeben werden, ob mit der Entwässerung ein Planer/eine Planerin beauftragt wurde. Dann öffnen sich weitere Eingabefelder für die Adressdaten des Planers bzw. der Planerin. Der Planer/die Planerin kann das Online-Formular stellvertretend für den Antragsteller ausfüllen. Wenn die Prüfung ergibt, dass das Vorhaben erlaubnispflichtig ist, muss allerdings der Antragsteller selbst den Antrag mit seiner Bayern-ID übermitteln.

Auf der nächsten Seite werden Sie nach dem Anlass für die Prüfung auf Erlaubnisfreiheit bzw. Erlaubnispflicht gefragt:

Diese Eingabemaske dient der Frage, ob das Gebäude/ das Objekt bereits im Bestand vorhanden ist oder erst gebaut werden soll. Wenn ein Bauantrag gestellt wird, ist die Frage der gesicherten Erschließung zu prüfen. Gesicherte Erschließung bedeutet bezogen auf das Niederschlagswasser, dass anfallendes Niederschlagswasser schadlos abgeleitet werden kann. Dabei sollte Niederschlagswasser in der Regel bevorzugt versickert werden. Ist dies nicht oder nicht ausreichend möglich, ist das Niederschlagswasser direkt oder über einen ggf. vorhandenen Regen- oder Mischwasserkanal dem nächstgeeigneten Gewässer zuzuleiten. Besteht keine der genannten Möglichkeiten, ist die Erschließung bezogen auf die Entsorgung des Niederschlagswassers nicht gesichert.

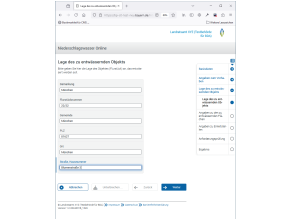

Auf der nächsten Seite werden Sie gefragt, wo sich das zu entwässernde Objekt (Gebäude, Verkehrsfläche usw.) befindet.

Was meint "Lage des zu entwässernden Objekts?"

Gemeint ist die Lage des Grundstücks bzw. der Grundstücke, auf denen sich das Gebäude, die Verkehrsfläche usw. befindet, von dem Niederschlagswasser gesammelt abfließt. Nicht gemeint ist die Lage der Behandlungsanlagen, Rückhaltebecken oder Einleitstellen, die können sich auf anderen Grundstücken befinden, das wird später abgefragt.

Die Adresse für das zu entwässernde Objekt kann von der Adresse des Antragstellers abweichen. Zur Erfassung der Grundstücke können diese mit der Schaltfläche "+ Lage des zu entwässernden Objekts hinzufügen" angefügt werden. Wenn mehrere Grundstücke über eine Entwässerungsanlage entsorgt werden, sind alle betroffenen Grundstücke hier aufzulisten. Mit dem Bleistift-Symbol können die Angaben ergänzt bzw. geändert werden, es öffnet sich folgende Maske:

Flurnummer und Gemarkung des Grundstücks können Sie bei Ihrem Grundbuchamt bzw. Vermessungsamt erfragen.

Zu erfassende Flächen

Auf der nächsten Maske wird gefragt, welche Flächen bei diesem Objekt entwässert werden. Das soll folgendes Beispiel veranschaulichen:

Abbildung 8: Beispiel

Abbildung 8: BeispielEin Wohnhaus mit 150 m2 Grundfläche (nicht Dachfläche) leitet das vom Dach abfließende Niederschlagswasser in eine Zisterne. Wenn die Zisterne voll ist, läuft der Überlauf zu einem Sickerschacht, wo das Niederschlagswasser ins Grundwasser versickert wird. Vor Einleitung in einen Sickerschacht ist mindestens eine Absetzanlage vorzuschalten, diese Funktion erfüllt die Zisterne.

Auch das Niederschlagswasser vom Gründach der Garage läuft in den Sickerschacht. Der Stellplatz vor der Garage ist mit Pflastersteinen befestigt, dadurch versickert ein kleiner Anteil des Niederschlagswassers in den Fugen der Pflastersteine. Der Anteil, der nicht versickert, wird in einer Rinne gefasst und in den städtischen Regenwasserkanal eingeleitet. Niederschlagswasser, das nicht in Rinnen oder Kanälen gefasst wird und breitflächig oder über die Fugen zwischen den Pflastersteinen versickert, wird nicht angesetzt. In diesem Beispiel versickert das auf der Gartenfläche anfallende Niederschlagswasser direkt in den Untergrund, daher wird die Gartenfläche nicht betrachtet.

Das Niederschlagswasser vom Gewächshaus wird über Dachrinnen und Rohre gesammelt in den Dorfbach eingeleitet, der direkt am Grundstück vorbeifließt. Wenn zwischen dem eigenen Grundstück und dem Gewässer noch weitere Grundstücke liegen, dann sollte für die Durchleitung des Niederschlagswassers durch die fremden Grundstücke eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch eingetragen sein.

Die Flächen werden in diesem Beispiel wie folgt erfasst. Die einzelnen Flächen werden mit der Schaltfläche "Zu entwässernde Fläche hinzufügen" angelegt und können mit dem Bleistiftsymbol geändert werden. Mit dem Mülltonnen-Symbol kann die Fläche gelöscht werden.

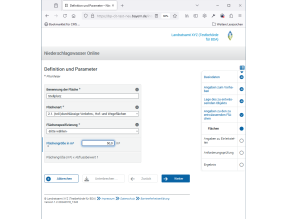

Wenn eine zu entwässernde Fläche hinzugefügt oder mit dem Bleistift-Symbol geändert wird, geht folgende Maske auf:

Die Angaben zu Flächenspezifizierung, Material usw. wie auch der vom Programm berechnete Abflussbeiwert sind zwar nicht erforderlich bei der Prüfung der Erlaubnisfreiheit, werden aber später für die Frage der Behandlungsstufe und Bemessung z.B. der Sickeranlage bzw. des Retentionsraumes bei einer gedrosselten Einleitung gebraucht.

Abflussbeiwert bzw. Abflusswirksame Fläche

Für die hydraulische Bemessung der Entwässerungsanlagen ist die daran angeschlossene, befestigte Fläche wichtig. Jedoch fällt nicht jede Oberfläche gleich stark ins Gewicht. Beispielsweise kommt auf gepflasterten Wegen gegenüber asphaltierten Wegen nur ein geringerer Teil zum oberflächlichen Abfluss. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat man sich in den entsprechenden technischen Regeln auf so genannte Abflussbeiwerte geeinigt. Für unser Beispiel wäre nach der DIN 1986-100:2016-12 für Pflasterflächen mit Fugenanteil > 15 % ein mittlerer Abflussbeiwert Cm von 0,6 gegenüber dem Abflussbeiwert Cm von 0,9 für eine asphaltierte Fläche zu berücksichtigen. Demnach werden bei der gepflasterten Fläche effektiv nur 60 % des darauf fallenden Niederschlags angesetzt ("Abflusswirksame Fläche") gegenüber mindestens 90 % bei der asphaltierten Fläche.

Im Durchschnitt fallen in Bayern 942 Liter Regen auf einen Quadratmeter, im Süden mehr, im Norden weniger. Im unbebauten Bereich verdunstet etwa die Hälfte dieser Menge, etwa ein Viertel versickert in das Grundwasser und ein Viertel fließt oberirdisch in ein Gewässer.

Vom Wohngebäude mit Ziegeldach fließt ungefähr 90 % des Niederschlags ab (Abflussbeiwert 0,9). Bei 150 m2 Grundfläche sind das etwa 127 m3 Niederschlagsmenge im Jahr, verteilt auf die jeweiligen Regenereignisse. Eine handelsübliche Zisterne mit 6 m3 wird nicht alles Wasser aufnehmen können. Bei starken Regenfällen und wenn die Zisterne voll ist, läuft die Zisterne über und das Wasser fließt zum Sickerschacht. Das Gründach der Garage speichert einen beträchtlichen Anteil des Niederschlags und verdunstet einen Teil über die Pflanzen, so dass nur 20 % des Niederschlagswassers zum Sickerschacht fließen.

Von der Pflasterfläche des Stellplatzes fließen ca. 60 % in den städtischen Regenwasserkanal, der Rest versickert überwiegend in den Fugen des Pflasters, ein kleiner Teil verdunstet. Die Einleitung in einen Kanal der Stadt oder Gemeinde ist nur im Rahmen der Entwässerungssatzung der Stadt/Gemeinde erlaubt.

Entsorgung des gesammelten Niederschlagswassers

Anschließend werden Sie gefragt, wo das gesammelte Niederschlagswasser eingeleitet wird. Es gibt folgende grundsätzliche Möglichkeiten, wohin man das anfallende Niederschlagswasser leiten kann:

- Versickerung in den Untergrund, z.B. über einen Sickerschacht, eine Rigole oder Mulde,

- Einleitung in ein Gewässer (Bach, Fluss, See, Weiher),

- Einleitung in einen gemeindlichen Kanal (Mischwasserkanal, Regenwasserkanal).

Ein Teil des Niederschlagswassers kann in Zisternen gesammelt und zur Gartenbewässerung oder Regenwassernutzung im Haushalt, z.B. zur Toilettenspülung, verwendet werden. Hierzu sind die jeweiligen Satzungen des Wasserversorgers und des Abwasserentsorgers (Gemeinde, Stadtwerke, Zweckverband) zu beachten.

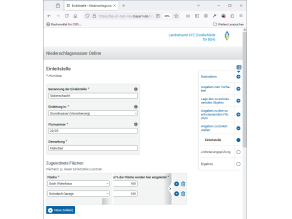

Die jeweiligen Einleitstellen sind in folgender Eingabemaske getrennt anzugeben, weil die Prüfung auf Erlaubnisfreiheit für jede Einleitstelle getrennt erfolgt.

In unserem Beispiel erfolgt die Entwässerung von 200 m2 (150 m2 Wohngebäude und 50 m2 von der Garage) über den Sickerschacht. 50 m2 des Stellplatzes entwässern in den städtischen Regenwasserkanal und 80 m2 vom Gewächshaus in den Dorfbach.

Abbildung 12: Beispiel

Abbildung 12: BeispielBeim erstmaligen Eingeben drücken Sie bitte die Schaltfläche "Einleitstelle Hinzufügen" (siehe auch vorletzte Abbildung) und geben die Daten für die jeweilige Einleitstelle ein. In unserem Beispiel beginnen wir mit der Einleitung in das Grundwasser und nennen die Einleitstelle "Sickerschacht". Andere Bezeichnungen sind auch möglich. Bei der Flurnummer ist dasjenige Grundstück anzugeben, wo die Einleitung erfolgt; diese Flurnummer kann von der Flurnummer des zu entwässernden Objekts (Gebäude, Verkehrsfläche) abweichen.

Im zweiten Abschnitt wird abgefragt, welche Flächen über diese Einleitstelle entsorgt werden. Wenn Sie das Auswahlfenster unter "Fläche" aufmachen, werden Ihnen die zuvor angelegten zu entwässernden Flächen angezeigt. In unserem Beispiel fließen jeweils 100 % des Niederschlagswassers vom Wohnhausdach und dem Garagendach dem Sickerschacht zu. Bitte achten Sie darauf, dass die jeweiligen Flächen immer zu 100 % den verschiedenen Einleitstellen zugeordnet sind. Ergeben die zugeordneten Anteile keine 100 %, gibt das Programm einen Warnhinweis.

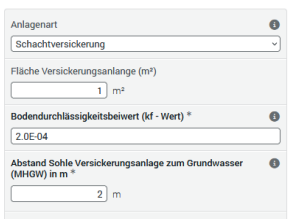

Danach wird abgefragt, welche Anlagenart zur Versickerung des Niederschlagswassers genutzt werden soll. Die verschiedenen Anlagenarten finden Sie nachfolgend.

Die erforderliche Fläche für die Versickerungsanlage ergibt sich nach dem Regelwerk DWA-A 138 aus den angeschlossenen abflusswirksamen Flächen (siehe Abflussbeiwert) und dem Bodendurchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert). Die erforderlichen Mindestabstände zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem Grundwasserstand (MHGW) sind abhängig von der Versickerungsanlage.

Anschließend wird abgefragt, welche Vorbehandlungsstufen und Rückhaltebecken vor der Einleitung vorgeschaltet sind. Welche Vorbehandlung und welche Rückhaltung erforderlich sind, ergibt sich aus den Regelwerken DWA-A 138 und DWA-M 153. Je stärker die Fläche verschmutzt ist, desto mehr Aufwand muss man für die Vorbehandlung aufwenden. In unserem Beispiel bedarf es vor der Einleitung des Niederschlagswassers von der Dachfläche in den Sickerschacht einer Vorbehandlung in einer Absetzanlage. Diese Funktion hat die zwischengeschaltete Zisterne.

Bei Einleitung in einen öffentlichen Kanal erscheinen folgende Eingabefelder (Abblidung 16):

Im zweiten Abschnitt wird abgefragt, welche Flächen über diese Einleitstelle entsorgt werden. In unserem Beispiel fließen 100 % des Niederschlagswassers vom Stellplatz dem Regenwasserkanal zu.

Man unterscheidet Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle und Mischwasserkanäle. Nähere Hinweise dazu finden Sie nachfolgend.

Wenn eine Einleitung in ein oberirdisches Gewässer eingegeben wird, erscheinen folgende Eingabefelder (Abbildung 18):

In diesem Beispiel nennen wir die Einleitstelle "Dorfbach". Andere Bezeichnungen sind auch möglich. Bei der Flurnummer ist dasjenige Grundstück anzugeben, wo die Einleitung in das Gewässer erfolgt; diese Flurnummer kann von der Flurnummer des zu entwässernden Objekts (Gebäude, Verkehrsfläche) abweichen. Im zweiten Abschnitt wird abgefragt, welche Flächen über diese Einleitstelle entsorgt werden. So werden in unserem Beispiel 100 % des Niederschlagswassers vom Gewächshaus in das Gewässer Dorfbach eingeleitet.

Anschließend werden Sie nach den Gründen gefragt, warum eine Versickerung in das Grundwasser nicht möglich ist. Die Frage hat den Hintergrund, dass Niederschlagswasser in der Regel bevorzugt versickert werden sollte. Nur wenn dies nicht oder nicht ausreichend möglich ist, kann das Niederschlagswasser direkt oder über einen ggf. vorhandenen Regen- oder Mischwasserkanal dem nächstgeeigneten Gewässer zugeleitet werden.

Dann wird der Name des Gewässers abgefragt, dieser muss nicht mit der Benennung der Einleitstelle übereinstimmen. Anschließend wird abgefragt, welche Vorbehandlungsstufen und Rückhaltebecken vor der Einleitung vorgeschaltet sind. Welche Vorbehandlung und welche Rückhaltung erforderlich sind, ergibt sich aus den Regelwerken DWA-A 102 und DWA-M 153. Je stärker die Fläche verschmutzt ist, desto mehr Aufwand muss man für die Vorbehandlung aufwenden. Bei größeren Flächen mit entsprechend hohem Anfall an Niederschlagswasser kann ein Rückhaltebecken zur Drosselung der Einleitungsmenge in das Gewässer erforderlich werden.

Nach Erfassung aller Einleitstellen folgt die Überprüfung, ob alle Voraussetzungen für die Erlaubnisfreiheit vorliegen.

Einleitungsstelle innerhalb eines Wasserschutzgebietes?

Wenn Sie dem Link in der Infoschaltfläche neben der Frage folgen, werden Sie auf den Kartendienst namens Umweltatlas geleitet, wo Sie verschiedene Umweltdaten abrufen können, wie eben die Lage im Wasserschutz- oder Heilquellenschutzgebiet.

Die Lage im Wasserschutzgebiet erkennen Sie auch an den Hinweisschildern "Wasserschutzgebiet". Weiter können Sie sich bei Ihrem Wasserversorger oder Ihrer Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, Kreisfreie Stadt) informieren, ob Ihr Grundstück im Wasserschutzgebiet liegt und welche Auflagen für die Versickerung von Niederschlagswasser gelten. Die Auflagen unterscheiden sich in den Zonen I (Fassungsbereich), II (engeres Schutzgebiet) und III (Weiteres Schutzgebiet).

Wann gilt das Niederschlagswasser als durch Gebrauch nachteilig verändert oder mit anderem Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt?

Eine nachteilige Veränderung liegt z.B. vor, wenn das Niederschlagswasser zur Bewässerung von stark gedüngten Sportplätzen verwendet wird. Eine Vermischung mit Abwasser oder wassergefährdenen Stoffen findet z.B. statt, wenn auf einer nicht überdachten Fläche Fahrzeuge betankt oder gewaschen werden. Auch nach Behandlung des auf dieser Fläche anfallenden Niederschlagswassers in einem Ölabscheider handelt es sich immer noch um Schmutzwasser.

Lagerungs-, Abfüll- und Umschlagsverbot wassergefährdender Stoffe auf der Fläche

Gemeint sind wassergefährdende Stoffe wie Müll, Schrott, Kompost, Hackschnitzel, Mist, Gülle, Silage, Düngemittel, Diesel, Altöl usw. Ausgenommen sind Kleingebinde bis 20 Liter Rauminhalt und kurzzeitiges Lagern, Abfüllen oder Umschlagen. So fällt das einmalige Betanken des Heizöltanks im Haus unter diese Ausnahme.

Unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiblechdächern von mehr als 50 m²

Wenn bei der Frage nach unbeschichteten Kupfer-, Zink- oder Bleiblechdächern von mehr als 50 m2 "Ja" angekreuzt wird, öffnet sich ein weiteres Fenster, bei dem gefragt wird, ob eine Behandlungsanlage mit Bauartzulassung eingebaut ist. Dies ist Voraussetzung für die Erlaubnisfreiheit.

Wenn eine Einleitstelle in den Untergrund angegeben wurde, wird zusätzlich gefragt (Abbildung 21):

Einleitungsstelle im Bereich von Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen?

Karten zum Standort von Altlasten und Altlastenverdachtsfällen werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht. Bitte wenden Sie sich für eine Auskunft an die zuständige Rechtsbehörde (Landratsamt/Stadt).

Welche technischen Regeln müssen bei der Einleitung von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser erfüllt werden?

Die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) finden Sie unter den Links am Ende dieser Seite.

Wenn eine Einleitung in ein oberirdisches Gewässer angegeben wurde, wird gefragt (Abbildung 22):

Einleitungsstelle in einem Naturschutzgebiet?

Wenn Sie dem Link in der Infoschaltfläche neben der Frage folgen, werden Sie auf den Kartendienst namens Umweltatlas geleitet, wo Sie verschiedene Umweltdaten abrufen können, wie eben die Lage im Naturschutzgebiet.

Die Lage im Naturschutzgebiet erkennen Sie auch an den Hinweisschildern "Naturschutzgebiet". Weiter können Sie sich bei Ihrer Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt, Kreisfreie Stadt) informieren, ob Ihr Grundstück im Naturschutzgebiet liegt.

Welche technischen Regeln müssen bei der Einleitung von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer erfüllt werden?

Die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer (TRENOG) finden Sie unter den Links am Ende dieser Seite.

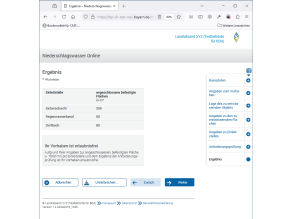

Auf der nächsten Seite wird nun das Ergebnis der Überprüfung auf Erlaubnisfreiheit/Erlaubnispflicht für unseren Beispielfall festgestellt.

Eine Seite weiter haben Sie die Möglichkeit, eine Zusammenfassung Ihrer Angaben und des Gesamtergebnisses herunterzuladen und abzuspeichern bzw. auszudrucken. Mit diesem Ausdruck können Sie z.B. gegenüber der Baugenehmigungsbehörde den Nachweis erbringen, dass Ihre Niederschlagswasserbeseitigung erlaubnisfrei ist.

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben und auf "Senden" drücken, wird Ihnen die Zusammenfassung und das Ergebnis per Mail zugeschickt.

Nach dem Senden erscheint folgende Maske:

Wenn das Vorhaben erlaubnispflichtig ist (im nachfolgenden Beispiel wegen Lage im Wasserschutzgebiet), erscheint folgende Ergebnismaske:

Abbildung 26: Ergebnis- Ihr Vorhaben ist erlaubnispflichtig, Sie müssen einen Wasserrechtsantrag stellen

Abbildung 26: Ergebnis- Ihr Vorhaben ist erlaubnispflichtig, Sie müssen einen Wasserrechtsantrag stellenFür den Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis sind die aufgelisteten Unterlagen beizufügen. Dazu können die auf Ihrem Computer gespeicherten Dateien hochgeladen werden. Bitte geben Sie den Dateien eindeutige Kurzbezeichnungen wie z.B. "Erläuterungsbericht". Die mit * markierten Unterlagen sind verpflichtend beizufügen.

Wenn alle erforderlichen Unterlagen hochgeladen sind, können Sie den Antrag elektronisch bei Ihrer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde einreichen. Dadurch, dass Sie das Formular Ihrer Kreisverwaltungsbehörde aufgerufen haben, landet der Antrag auch bei dieser Kreisverwaltungsbehörde.

Nach dem Senden wird folgender Hinweis angezeigt:

Sie erhalten eine E-Mail mit allen Angaben, die Sie eingetragen haben und die an die Kreisverwaltungsbehörde übermittelt wurden. Sie können die Angaben als Vorlage für weitere Vorhaben speichern. Mit der Beenden-Schaltfläche ist das Formular abgeschlossen.