Versickerung

Um den natürlichen Wasserhaushalt zu erhalten sollte Niederschlagswasser nach Möglichkeit in das Grundwasser versickert werden. Eine möglichst breitflächige Versickerung durch den humosen, bewachsenen Oberboden mit seiner natürlichen Filterfunktion wäre hierfür ideal. Allerdings ist das nicht überall möglich oder sinnvoll – sei es z.B. aus Platzgründen, weil das Niederschlagswasser zu stark verschmutzt ist und vor Versickerung einer Vorreinigung bedarf, oder der Boden schlicht nicht ausreichend durchlässig genug ist (Stichwort: kf-Wert). Die Bemessung einer Versickerungsanlage erfolgt gemäß den Vorgaben des Regelwerks DWA-A138-1.

Welche Arten der Versickerungsanlagen gibt es?

In den technischen Regeln werden folgende Versickerungsarten genannt:

- Was ist eine Flächenversickerung?

- Was ist eine Versickerungsmulde?

- Was ist eine Rigolenversickerung?

- Was ist ein Mulden-Rigolen-Element?

- Was ist ein Mulden-Rigolen-System?

- Was ist einVersickerungsbecken?

- Was ist ein Sickerschacht und welche Arten sind zulässig?

Bei der Wahl der Versickerungsart sollte beachtet werden, dass dem natürlichen (bzw. "gewachsene") Boden prinzipiell eine Filterwirkung zugesprochen wird. Diese natürliche und quasi kostenfreie Filterwirkung, die insbesondere im Bereich des (humosen) Oberbodens ausgeprägt ist, sollte nach Möglichkeit genutzt werden. Daher wird häufig davon gesprochen, dass möglichst breitflächig über dem bewachsenen Oberboden zu versickert ist.

Was ist eine Flächenversickerung?

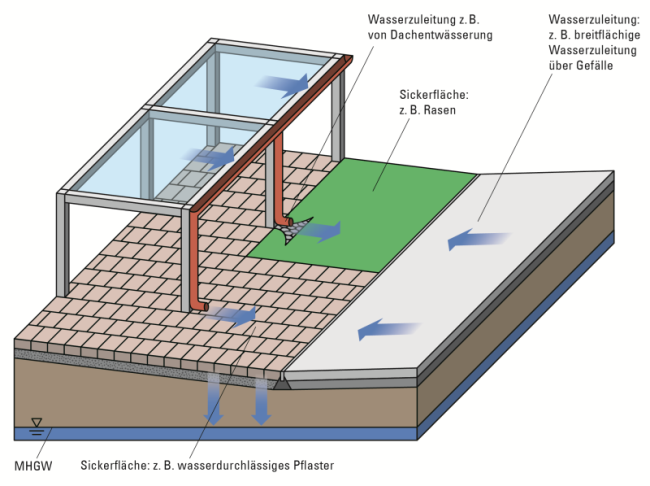

Die Flächenversickerung ist die technisch einfachste Art einer "Versickerungsanlage". Hierbei wird in der Regel einfach "frei" in die Fläche entwässert. Diese Art der Entwässerung besitzt kein Speicher- bzw. "Puffervolumen" und bedarf daher am meisten (Sicker-) Fläche.

Abbildung 32: Flächenversickerung

Abbildung 32: FlächenversickerungWas ist eine Versickerungsmulde?

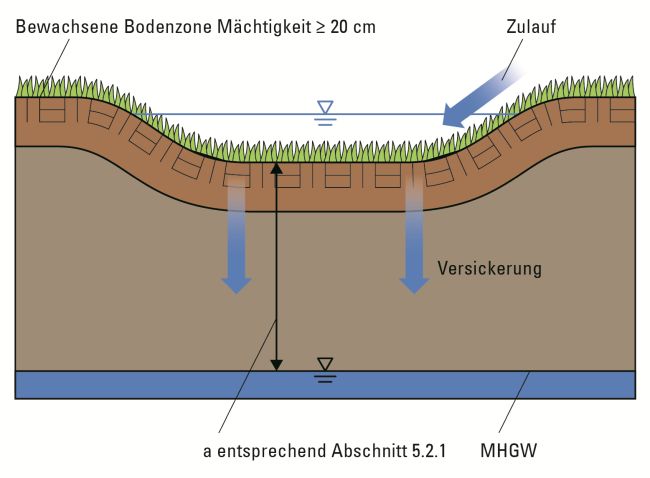

Eine Versickerungsmulde wird oft als eine mit Gräsern bewachsene, flache Geländesenke wahrgenommen. In Ihr darf das Niederschlagswasser definitionsgemäß maximal 30 cm tief eingestaut sein. Bei größeren Einstautiefen wird dagegen von Sickerbecken gesprochen. Zum Grundwasser ist ein ausreichender Abstand einzuhalten, damit das Niederschlagswasser auf dem Weg durch die Bodenschichten noch eine Reinigung erfährt. Der Abstand zum Grundwasser wird im Kapitel 5.2.1 des Regelwerks "DWA-A138" näher beschrieben.

Abbildung 33: Versickerungsmulde

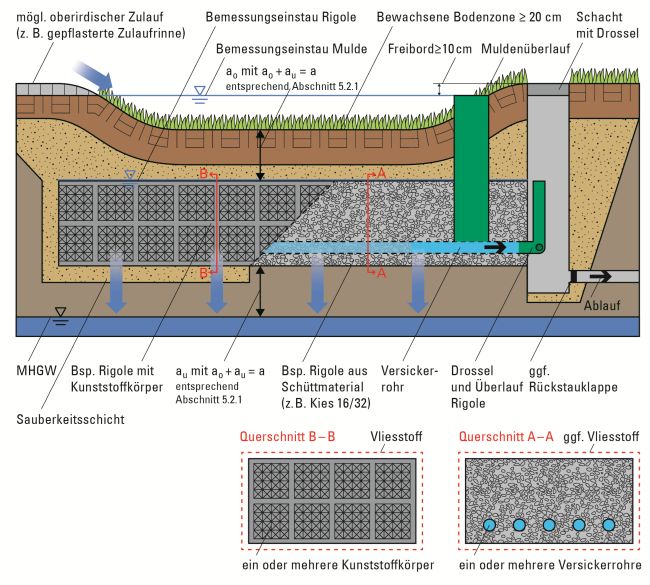

Abbildung 33: VersickerungsmuldeWas ist eine Rigolenversickerung?

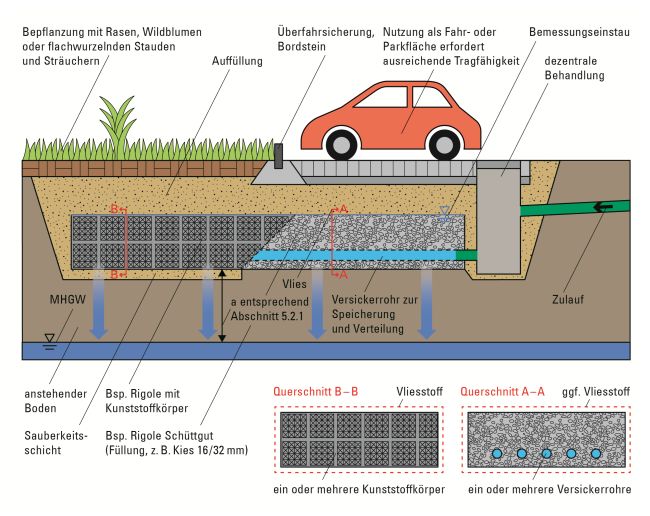

Die "Rigole" ist eine unterirdische Versickerungsanlage. Dabei hat die Rigole sowohl die Funktion des Wasserrückhalts, als auch der Verteilung des gesammelten Niederschlagswassers über die Sickerfläche. Gängig sind Kies-, Rohr-, und Kasten-Rigolen bzw. Mischformen aus diesen. Der effektiv ansetzbare Rückhalteraum (auch "Retentionsraum" genannt) einer Kiesrigole entspricht meist nur ca. 35 % seines Volumens, dagegen liegt dieser bei Kasten-Rigolen i.d.R. bei deutlich über 90 %. Unterirdische Versickerungsanlagen benötigen grundsätzlich eine Vorreinigung.

Abbildung 34: Rigolenversickerung

Abbildung 34: RigolenversickerungWas ist ein Mulden-Rigolen-Element?

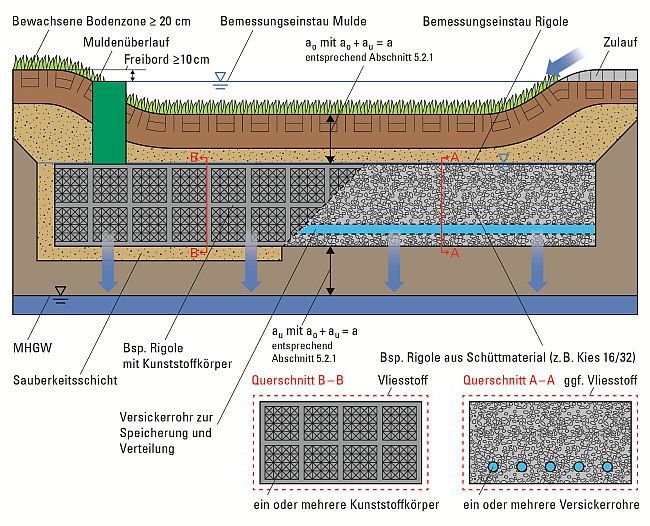

Das Mulden-Rigolen-Element ist eine Kombination von einer Sickermulde und einer, meist direkt darunter angeordneten, Sickerrigole. Diese Variante wird häufig gewählt, damit die Wartungsfreundlichkeit einer Sickermulde, ihr Filtervermögen genutzt werden kann, aber nicht ausreichend Platz ist, ausschließlich über die Mulde zu entwässern. Die Mulde sollte jedoch im Regelfall mindestens auf ein 1-jährlich wiederkehrendes Regenereignis bemessen werden, bevor der Muldenüberlauf in die Rigole genutzt wird.

Abbildung 35: Mulden-Rigolen-Element

Abbildung 35: Mulden-Rigolen-ElementWas ist ein Mulden-Rigolen-System?

Im Gegensatz zum vorgenannten Mulden-Rigolen-Element wird bei einem Mulden-Rigolen-System neben der Versickerung auch über einen "Rigolenüberlauf" mit Drosselorgan in einen Kanal oder in ein Oberflächengewässer eingeleitet. Dies Entwässerungsanlage kommt hauptsächlich dort zum Einsatz, wo aus Platzgründen bzw. der geringen Durchlässigkeit des Bodens (meist ab einem kf-Wert < 1 * 10-6 m/s) eine (bloße) Versickerung nicht ausreichend möglich ist.

Abbildung 36: Mulden-Rigolen-System

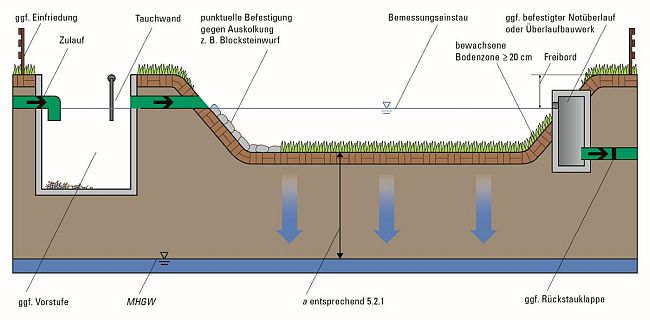

Abbildung 36: Mulden-Rigolen-SystemWas ist ein Versickerungsbecken?

Versickerungsbecken sind zentrale Versickerungsanlagen. Niederschlagswasser des angeschlossenen Einzugsgebiets wird in der Regel von Regenwasserkanälen aufgenommen und zum Versickerungsbecken geleitet. Das Niederschlagswasser wird im Becken kurzzeitig gespeichert und über eine flächig bewachsene Bodenzone versickert. Dem Versickerungsbecken kann eine Absetzanlage vorgeschaltet werden. Diese sollte bei angeschlossenen Verkehrsflächen mit Einrichtungen zum Rückhalt von Leichtstoffen ausgerüstet sein, zum Beispiel einer Tauchwand. Zusätzlich zur Versickerung kann bei Versickerungsbecken ein Drosselabfluss vorgesehen werden, wenn eine Anschlussmöglichkeit an ein nachfolgendes System gegeben ist. Versickerungsbecken haben in der Regel Einstauhöhen von über 0,5 m.

Abbildung: Beispiel Versickerungsbecken

Abbildung: Beispiel VersickerungsbeckenWas ist ein Sickerschacht und welche Arten sind zulässig?

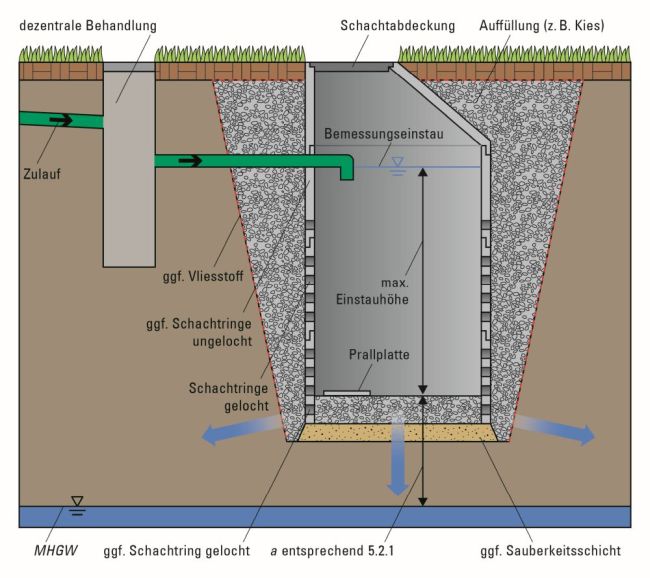

Ein Versickerungsschacht ist ein unterirdischer, dezentraler Speicher, in dem Niederschlagswasser kurzfristig zwischengespeichert und verzögert in den Untergrund abgegeben wird. Er wird in der Regel aus Fertigteilen (z.B. Beton) aufgebaut. Ein Mindestdurchmesser von DN 1000 darf nicht unterschritten werden. Der Rückhaltung von im Niederschlagswasser mitgeführten Stoffen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Bei Versickerungsschächten ist eine Behandlungsanlage im Zulauf der Schächte anzuordnen.

Grundsätzlich sind zwei Bauarten zu unterscheiden. Beim Schacht Typ A haben die Schachtringe seitliche Durchtrittsöffnungen oder sind wasserdurchlässig. Eine zusätzliche Reinigungswirkung im Schacht Typ A ist nicht gegeben. Die Niederschlagswasserbehandlung und der Rückhalt von Schwemmstoffen erfolgt ausschließlich in der Behandlungsanlage im Zulauf des Versickerungsschachts.

Abbildung a: Beispiel Versickerungsschacht Typ A

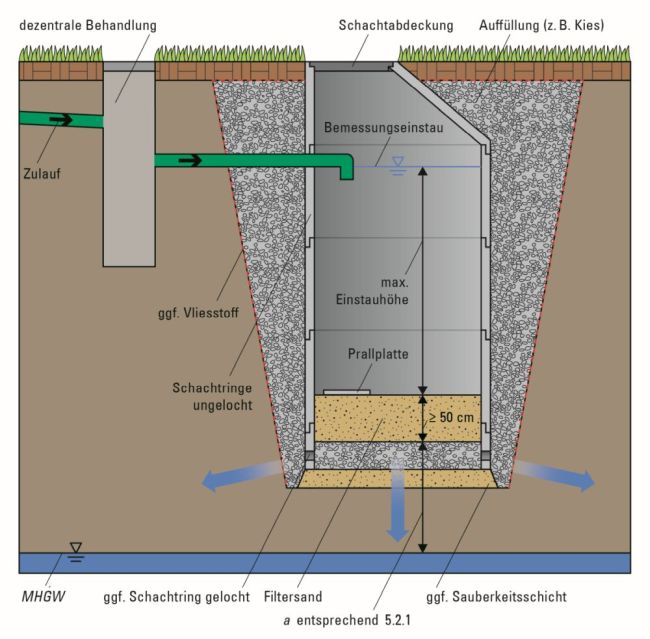

Abbildung a: Beispiel Versickerungsschacht Typ ABeim Schacht Typ B liegen die seitlichen Durchtrittsöffnungen ausschließlich unterhalb einer Filterschicht des Sohlenbereichs. Die Entleerung des Speichervolumens im Schacht erfolgt vollständig über Durchsickerung der Filterschicht. Damit ist eine zusätzliche Reinigungswirkung im Schacht Typ B gegeben. Als Material für diese Filterschicht (≥ 50 cm) ist carbonathaltiger Sand mit einer Körnung von größer 0 mm bis 4 mm oder sind geeignete Substrate zu verwenden. Ein Durchlässigkeitsbeiwert von kf ≤ 1 * 10–3 m/s muss für die Filterschicht gewährleistet sein. Um Kolmation zu vermeiden, sollte das Filtermaterial einen möglichst geringen Schlämmkorn- und Feinsandanteil enthalten.

Abbildung b: Beispiel Versickerungsschacht Typ B

Abbildung b: Beispiel Versickerungsschacht Typ BWas ist ein Durchlässigkeitsbeiwert bzw. "kf-Wert" und wozu dient er?

Der so genannte Durchlässigkeitsbeiwert bzw. kf-Wert ist ein Maß für die Durchlässigkeit des Bodens und damit ein elementarer Wert zur Dimensionierung bzw. hydraulischen Auslegung von Versickerungsanlagen. Die Einheit dieses Wertes ist Meter pro Sekunde (kurz: m/s), also eine Geschwindigkeit. In der Regel geht man davon aus, dass eine gezielte Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser ab einem kf-Wert von "10-6 m/s" möglich ist. Ist der Wert jedoch kleiner, so ist i.d.R. lediglich eine Teilversickerung möglich und es wird für eine gesicherte Erschließung (z.B. über eine so genannte Notableitung) ein weiterer bzw. anderer gesicherter Entwässerungsweg benötigt - z.B. Einleitung in einen Bach oder ein Regenwasserkanal.

Wie kann der kf-Wert ermittelt werden?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den kf-Wert zu ermitteln. Feldmethoden, wie beispielsweise ein "Sickertest" am Ort der geplanten Versickerungsanlage (insbesondere über eine großflächige Schurfversickerung), gelten als die verlässlichsten Methoden. Eine entsprechende Anleitung findet sich beispielsweise in nachfolgender Verlinkung. Im Zusammenhang mit Baugrunderkundungen werden häufig auch Labormethoden z.B. Analyse der Kornverteilung "Sieblinienauswertung" zur Bestimmung der Durchlässigkeit herangezogen. Grundsätzlich sollte sich die kf-Wert Ermittlung nach der beabsichtigten Art der Versickerungsanlage richten.

Was ist der "mittlere höchste Grundwasserstand" oder kurz "MHGW"?

Als "mittlerer höchste Grundwasserstand" wird das arithmetische Mittel der Jahreshöchstwerte mehrerer Jahre verstanden. Die Angabe des Untersuchungszeitraums ist dabei wichtig, um zu bewerten, wie belastbar der Wert ist.

Wie dimensioniere ich eine Versickerungsanlage?

Versickerungsanlagen werden üblicherweise nach den Vorgaben des DWA-A138 bemessen. Daneben hat sich die Bemessung der Versickerungsanlagen beispielsweise von außerörtlichen Verkehrsflächen nach der "Richtlinie für die Entwässerung von Straßen (REwS) zu richten.

Einleitung in ein oberirdisches Gewässer

Sollte eine Versickerung nicht bzw. nicht ausreichend möglich sein, kann geprüft werden, ob eine (direkte) Einleitung in ein Oberflächengewässer möglich ist.

Was ist beim Bau der Einleitstelle zu berücksichtigen?

Die Einleitungsstelle ist erosionssicher und möglichst naturnah zu gestalten. Meist werden dabei Natursteine im Mörtelbett so verlegt, dass die Einleitung im spitzen Winkel zur Fließrichtung des Gewässers erfolgt. In das Gewässer dürfen ferner keine Rohre hineinragen. Ggf. sind weitere Vorgaben durch den Unterhaltungspflichtigen des jeweiligen Gewässers zu beachten.

Wie ist die Einleitung hydraulisch zu bemessen?

Ausschlaggebend für die Bewertung, ob eine Drosselung erforderlich ist, sind die Vorgaben aus dem DWA-M153. Falls eine Drosselung der Einleitmenge (bzw. des Volumenstroms, angegeben in Liter pro Sekunde) erforderlich ist, muss der Rückhalteraum (bzw. Retentionsraum) ermittelt werden. Der Rückhalteraum wird anschließend nach dem DWA-A117 und den entsprechenden Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes ermittelt.

Wie ist die Vorreinigung vor Einleitung zu bemessen?

Für die erforderliche Vorreinigung sind in erster Linie die Vorgaben des DWA-A102-2 zu beachten. Zusätzlich sind bei besonders empfindlichen Gewässern (Badegewässer, etc.) weitere Anforderungen zu beachten. Diese bemessen sich nach den Vorgaben des DWA-M153.

Einleitung in den Kanal

Sollte eine Versickerung nicht (ausreichend) möglich sein, kann geprüft werden, ob das gesammelte Niederschlagswasser (vollständig oder teilweise) in einen (öffentlichen) Kanal eingeleitet werden darf. Bei der Einleitung in den Kanal sind die Anforderungen des Kanalnetzbetreibers zu beachten. Die entsprechenden Anforderungen werden häufig über eine Entwässerungssatzung formuliert. Befindet sich das Bauvorhaben innerhalb eines Bebauungsplangebiets, sind oft allgemeine Hinweise bzw. Festsetzungen zur Beseitigung von Niederschlagswasser in der entsprechenden Satzung zum Bebauungsplan zu finden. Einleitungen in einen Kanal sind grundsätzlich bei dem Kanalnetzbetreiber nach dessen Vorgaben anzuzeigen bzw. zu beantragen.

Was darf in einen Schmutzwasserkanal eingeleitet werden?

In einem Trennsystem wird (häusliches) Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt abgeleitet. In dem Schmutzwasserkanal darf dabei in der Regel kein Niederschlagswasser eingeleitet werden. Ausnahmen gibt es meist nur für Niederschlagswasser mit hohen oder potentiell hohen Belastungen – z.B. der Entladungsrampen von Industrie- oder Gewerbebetrieben bei denen wassergefährdende Stoffe umgeschlagen werden.

Was darf in einen Regenwasserkanal eingeleitet werden?

Ein Regenwasserkanal oder auch "Tagwasserkanal" ist ein optionales Kanalnetz in einem Trennsystem. In den Regenwasserkanal darf in der Regel ausschließlich gesammeltes Niederschlagswasser eingeleitet werden. Inwieweit z.B. auch Drainagewasser eingeleitet werden darf, ist häufig über die Entwässerungssatzung des Kanalnetzbetreibers (meist Gemeinde, Kommunalunternehmen bzw. Abwasserzweckverband) festgelegt. Auch wird darin ggf. festgelegt, welche Qualität das gesammelte Niederschlagswasser aufweisen muss bzw. welche Vorreinigung erforderlich ist und ob eine Drosselung (Reduzierung der "Einleitmenge", z.B. auf maximal 3 l/s) erforderlich ist.

Was darf in einen Mischwasserkanal eingeleitet werden?

Bei einem Mischwasserkanal darf sowohl häusliches Schmutzwasser als auch gesammeltes Niederschlagswasser eingeleitet werden – es wird daher auch als Mischsystem bezeichnet und findet sich z.B. in weiten Teilen Münchens. Einleitbedingungen werden hier ebenfalls meist über die Entwässerungssatzung des Kanalnetzbetreibers formuliert.

Was ist eine Entwässerungssatzung und wo finde ich diese?

Der Betreiber des Kanalnetzes (Stadt, Gemeinde Zweckverband) erlässt eine Entwässerungssatzung, in welcher Regeln für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser in seine Entwässerungsanlagen (Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal bzw. Mischwasserkanal) veröffentlicht sind. So kann die Entwässerungssatzung verlangen, dass vor der Einleitung in den Kanal eine Rückhaltung oder Behandlung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgen muss. In vielen Satzungen ist auch geregelt, dass der Anschluss neuer Gebäude bzw. Flächen an den Kanal die Zustimmung des Kanalnetzbetreibers braucht. Die Satzung kann auch bestimmen, dass das Niederschlagswasser auf dem Grundstück entsorgt werden muss und nicht in den öffentlichen Kanal eingeleitet werden darf. Die Entwässerungssatzung findet sich meist auf der Homepage des Kanalnetzbetreibers.

Wie bemesse ich den Retentionsraum einer Drosselanlage?

Sollte durch den Kanalnetzbetreiber eine gedrosselte Einleitung in sein Kanalnetz gefordert werden, so ist der hierfür erforderliche Rückhalteraum ("Retentionsraum") zu bestimmen. Werden durch den Kanalnetzbetreiber hierzu keine Vorgaben gemacht, wird der Retentionsraum nach den Vorgaben des DWA-A117 bemessen.