Biomonitoring polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die bayerischen Langzeituntersuchungen zu PAK-Immissionswirkungen wurden anhand der drei Biomonitoring-Verfahren Graskultur, Grünkohl und Fichtennadeln ausgewertet und in einem Bericht dargestellt. Darin werden die langjährigen Messreihen an von Emittenten beeinflussten Standorten und an Hintergrundstandorten bewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Hintergrundbelastung (HG) im beobachteten Zeitraum zurückgegangen ist und in Bayern auf einem niedrigen Niveau liegt. Stärkere Schwankungen werden bei den durch Emittenten beeinflussten Standorten erkannt. Doch auch hier wird ein Rückgang der PAK-Immissionen beobachtet.

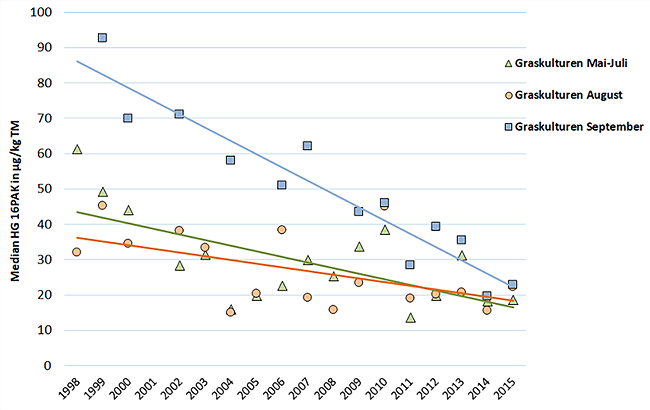

Die PAK-Belastung der Luft nimmt zur kalten Jahreszeit hin zu, weil PAK v.a. bei der Verbrennung (Hausbrand) entstehen. Je nach Witterung wird dies in manchen Jahren schon im September spürbar. Das zeigen in der nachstehenden Abbildung die aufeinander folgenden Untersuchungsintervalle der Graskulturen von Mai bis September deutlich. Die Mediane der PAK-Gehalte in den Graskulturen der ländlichen Hintergrundstandorte (HG) waren lange Jahre im Herbst doppelt so hoch wie im Frühjahr und Sommer. Dieser Unterschied lässt sich in den letzten Jahren kaum noch nachweisen. Indessen zeigen die Untersuchungen in allen untersuchten Zeitabschnitten einen klaren Rückgang der PAK-Gehalte seit Beginn der Messungen Ende der 1990er Jahre.

PAK-Gehalte in µg/kg TM (Trockenmasse) in Graskulturen ländlicher Hintergrundstandorte (HG) von Mai bis September

PAK-Gehalte in µg/kg TM (Trockenmasse) in Graskulturen ländlicher Hintergrundstandorte (HG) von Mai bis SeptemberDie PAK-Gehalte im Grünkohl, der im Anschluss an die Graskulturen von Oktober bis November aufgestellt wird, sind größeren Schwankungen unterworfen. Sie waren in den vergangenen Jahren mit Ausnahme von 2013 niedriger als zu Beginn der Untersuchungen.

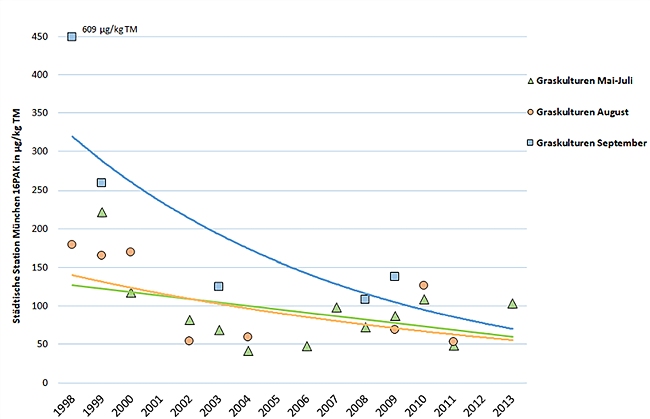

Gras- und Grünkohlkulturen, die im städtischen Bereich verkehrsnah aufgestellt wurden, sind im Mittel etwa dreifach höher in ihren PAK-Gehalten als im ländlichen Bereich, wie untenstehende Abbildung zeigt (vgl. unterschiedliche Skalen). Dazu tragen die allgemein höheren Emissionen im Stadtgebiet aus Verkehr, Industrie und Hausbrand bei.

PAK-Gehalte in µg/kg TM (Trockenmasse) in Graskulturen und Grünkohl verschiedener Jahreszeiten am städtischen Standort München

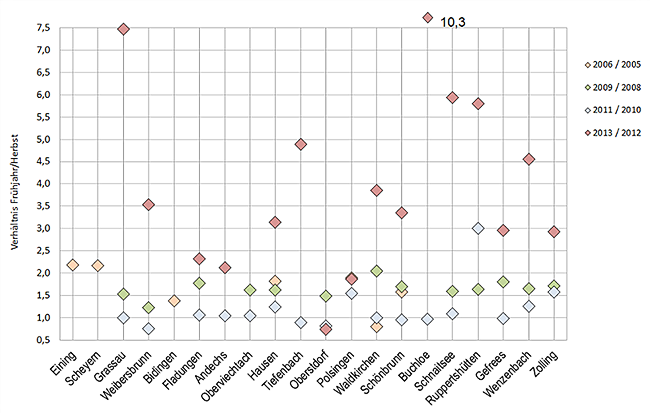

PAK-Gehalte in µg/kg TM (Trockenmasse) in Graskulturen und Grünkohl verschiedener Jahreszeiten am städtischen Standort MünchenIm saisonalen Herbst- /Frühjahrs-Vergleich der untersuchten Fichtennadeln überwiegen die Schwankungen zwischen den Untersuchungsjahren, da die Stärke des Hausbrands und die Verteilung der Emissionen von den unterschiedlichen Witterungsverhältnissen in den Winterhalbjahren abhängen. Die PAK-Gehalte im Frühjahr sind zumeist höher als im vorangegangenen Herbst. Das Verhältnis der PAK-Gehalte im Frühjahr zu den Gehalten im Herbst ist an den untersuchten Standorten nicht immer gleich groß, sondern von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wie nachfolgende Abbildung zeigt.

PAK-Gehalte in Fichtennadeln, Verhältnis der PAK-Gehalte von einjährigen (Frühjahr) zu halbjährigen Trieben (Herbst) der Nadeljahrgänge 2005, 2008, 2010 und 2012

PAK-Gehalte in Fichtennadeln, Verhältnis der PAK-Gehalte von einjährigen (Frühjahr) zu halbjährigen Trieben (Herbst) der Nadeljahrgänge 2005, 2008, 2010 und 2012Biomonitoring von Dioxinen/Furanen (PCDD/F) und polychlorierten Biphenylen (PCB)

Dioxine, Furane und PCB gehören zu den schwer abbaubaren organischen Schadstoffen, die sich in der Umwelt anreichern und über die Nahrungskette bis zu Tier und Mensch gelangen. Zur Beurteilung der Anreicherung dieser Stoffe aus der Luft werden die Bioindikatoren Gras, Grünkohl und Fichtennadeln genutzt. Dadurch können schädliche Wirkungen auf unser Ökosystem sowie auf pflanzliche Futter- und Lebensmittel abgeschätzt werden. In einem Bericht wurden die langjährigen Messreihen ausgewertet, sie zeigen einen allgemeinen Rückgang der Werte im beobachteten Zeitraum an allen Standorten in Bayern. Die Einträge der PCB haben sich allerdings auf einem niedrigen, gleichbleibenden Niveau eingependelt. Weitere Ergebnisse und Erläuterungen finden sich im Bericht.

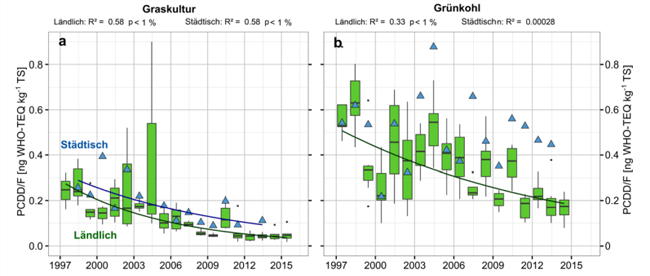

In den Bioindikatorpflanzen ist der Rückgang der jährlichen Dioxin/Furan-Gehalte seit 1997 deutlich zu erkennen, wie die nachfolgenden Abbildungen zeigen. An den ländlichen Hintergrundstandorten nahmen die Gehalte in Graskulturen im beobachteten Zeitraum ebenso erkennbar ab wie im Grünkohl. Am städtischen Standort verminderten sich die Werte nur in den Graskulturen, im Grünkohl wurde keine signifikante Abnahme beobachtet. Dass der Rückgang am städtischen Standort weniger stark ausgeprägt ist, wird auf die höhere Dichte an Emissionsquellen (z.B. Kleinfeuerungsanlagen) zurückgeführt.

Gehalt an Dioxinen/Furanen (PCDD/F) in Graskulturen der August-Exposition (links) und Grünkohl (rechts), dargestellt als Toxizitätsäquivalent (WHO-TEQ) in ng/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen Hintergrundstandorte

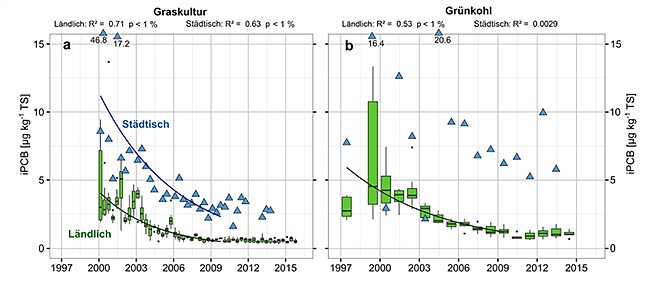

Gehalt an Dioxinen/Furanen (PCDD/F) in Graskulturen der August-Exposition (links) und Grünkohl (rechts), dargestellt als Toxizitätsäquivalent (WHO-TEQ) in ng/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen HintergrundstandorteVon Beginn der Untersuchungen bis zum Jahr 2009 zeigten die Indikator-PCB eine starke Abnahme, was als erfolgreiche Umsetzung der PCB-Abfallverordnung interpretiert werden kann. Im ländlichen Hintergrund reduzierte sich der Gehalt sowohl in Graskulturen als auch im Grünkohl. In Gräsern im städtischen Bereich verringerte sich der PCB-Gehalt ebenfalls deutlich, im Grünkohl ist keine Abnahme nachzuvollziehen. Seit 2009 ist bayernweit kein weiterer signifikanter Rückgang der Indikator-PCB zu beobachten. Die Werte haben sich in beiden Indikatorpflanzen auf einem stabilen Niveau eingestellt, was auf die fortwährende weiträumige Anwesenheit von PCB-Quellen mit konstanten Emissionen hinweist. Der städtische Standort hebt sich in beiden Bioindikatorpflanzen durch deutlich höhere Gehalte gegenüber dem ländlichen Hintergrund ab. Die höhere Dichte an relevanten Emissionsquellen in der Stadt (PCB-haltige Baumaterialien) wäre eine mögliche Ursache.

Gehalt an Indikator-PCB (iPCB) in Graskultur (links, drei Intervalle pro Jahr) und Grünkohl (rechts), in µg/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen Hintergrundstandorte

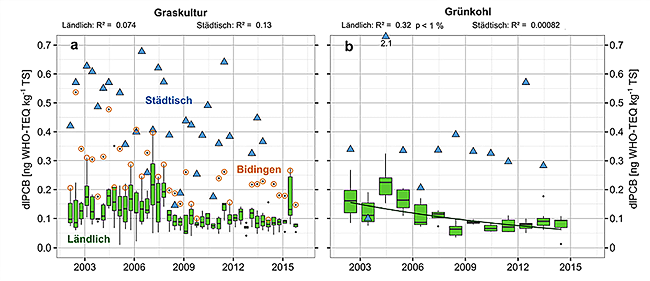

Gehalt an Indikator-PCB (iPCB) in Graskultur (links, drei Intervalle pro Jahr) und Grünkohl (rechts), in µg/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen HintergrundstandorteIm Gegensatz zu den Indikator-PCB lassen die Zeitreihen der dioxinähnlichen PCB seit Beginn der Messungen 2002, bis auf die Gehalte im Grünkohl im ländlichen Hintergrund, keine signifikante Abnahme erkennen. Die PCB-Toxizitätsäquivalent-Werte (TEQ) liegen zumeist dennoch heute auf einem etwas niedrigeren Niveau als zu Beginn der Messungen. In Bidingen werden zum Teil höhere Werte gemessen als an den übrigen ländlichen Standorten. Die Ursache wird derzeit noch geklärt.

Gehalt an dioxinähnlichen PCB (dlPCB) in Graskultur (links, drei Intervalle pro Jahr) und Grünkohl (rechts), dargestellt als WHO-TEQ in ng/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen Hintergrundstandorte

Gehalt an dioxinähnlichen PCB (dlPCB) in Graskultur (links, drei Intervalle pro Jahr) und Grünkohl (rechts), dargestellt als WHO-TEQ in ng/kg Trockensubstanz (TS) für einen städtischen Standort (blaue Dreiecke) und als Boxplot (grün) für die ländlichen HintergrundstandorteAusführliche Auswertungen zur Anreicherung der organischen Schadstoffe in Bioindikatorpflanzen werden in den beiden Berichten diskutiert.