Definition Bioabfälle

Im Sprachgebrauch unterscheidet man zwischen "Grüngut" (reine Pflanzenabfälle aus Gärten, Parkanlagen und der Landschaftspflege) und "Bioabfällen oder Biogut" (getrennt gesammelte organische Fraktion des Hausmülls = Biotonneninhalte).

Gemäß § 3 Abs. 7 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG, 2020) sind dagegen unter dem Begriff Bioabfall ganz allgemein zu verstehen:

- biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterial bestehende Garten- und Parkabfälle,

- Landschaftspflegeabfälle,

- Nahrungs- und Küchenabfälle aus privaten Haushalten , aus dem Gaststätten-, Kantinen- und Cateringgewerbe, aus Büros und aus dem Groß- und Einzelhandel,

- mit den genannten Abfällen vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben sowie,

- vergleichbare Abfälle aus sonstigen Herkunftsbereichen.

Die für die Behandlung von Bioabfällen maßgebliche Bioabfallverordnung (BioAbfV) definiert Bioabfälle ganz allgemein als "Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder aus Pilzmaterialien zur Verwertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme abgebaut werden können".

In Anhang 1 zur BioAbfV werden Bioabfälle aufgelistet, die in biologischen Abfallbehandlungsanlagen (Kompostier- und/oder Vergärungsanlagen (= Biogasanlagen)) grundsätzlich eingesetzt werden dürfen (sofern sie eine Genehmigung dafür haben).

Statistik

Ausführliche Daten zu den kommunal getrennt erfassten Bioabfallmengen und zu den bayerischen Behandlungsanlagen finden sich in der jährlich erscheinenden Veröffentlichung des LfU "Hausmüll in Bayern".

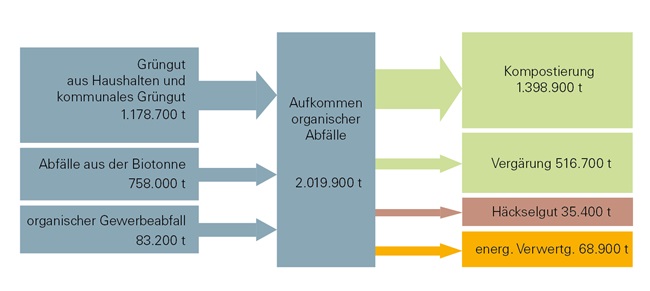

Abb. 1: Übersicht über die Aufbereitung organischer Abfälle in Bayern 2023

Abb. 1: Übersicht über die Aufbereitung organischer Abfälle in Bayern 2023Aus Haushalten und Gewerbebetrieben fielen laut der Bilanz in 2023 in Bayern gut zwei Millionen Tonnen Bioabfälle an (die Aufteilung in Abfälle aus der Biotonne und in Grüngut siehe in Abb. 1). Bioabfälle machten somit ein Drittel der insgesamt gut sechs Millionen Tonnen bayerischer Abfälle in 2023 (ohne mineralische Abfälle) aus.

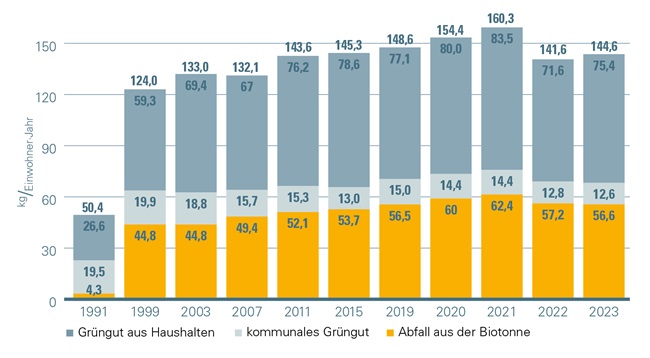

Ohne den Anteil an Gewerbeabfällen fielen 2023 pro Kopf 144,6 kg Bioabfälle und Grüngut an (75,4 kg Grüngut aus Haushalten, 12,6 kg kommunales Grüngut und 56,6 kg Abfälle aus der Biotonne; s. Abb. 2). Gegenüber den 2022 erfassten Mengen entspricht dies einer leichten Zunahme von 3,0 kg/Einwohner. Bei den Bioabfällen aus der Biotonne ist dagegen eine leichte Abnahme von 0,6 kg pro Einwohner festzustellen (siehe Abbildung 2).

- Abfallbilanz 2023 - PDF

Abb. 2: Pro-Kopf-Verteilung Grüngut und Abfall aus der Biotonne

Abb. 2: Pro-Kopf-Verteilung Grüngut und Abfall aus der BiotonneAn Grüngut wurden 2023 in 223 Kompostieranlagen (217 im Vorjahr) und fünf Vergärungsanlagen (sieben im Vorjahr) sowie einer Anlage außerhalb Bayerns (im Vorjahr zwei) insgesamt 839.852 Tonnen (2022: 823.158 Tonnen) behandelt.

An Bioabfällen aus der Biotonne wurden in 42 Kompostieranlagen (58 im Vorjahr) und 24 Vergärungsanlagen (24 im Vorjahr) sowie sechs Anlagen außerhalb Bayerns (sechs im Vorjahr) insgesamt 1.065.375 Tonnen verarbeitet (1.053.824 Tonnen im Vorjahr).

69 % der Bioabfälle (incl. Grüngut) wurde in Kompostieranlagen und 26 % in Bioabfallvergärungsanlagen verwertet. Zwei Prozent wurden als Häckselgut verwertet und drei Prozent einer energetischen Verwertung zugeführt.

Für die Nutzung der in den Bioabfällen gespeicherten Sonnenenergie durch Vergärung in Biogasanlagen – anstelle ihrer Kompostierung – ist somit noch ein deutlich ausbaubares Potential vorhanden ist.

Verwertung von Häckselgut

Die direkte Verwertung von Häckselgut wurde mit der Novellierung der Bioabfallverordnung 2012 rechtlich deutlich eingeschränkt. Die Menge an Häckselgut lag 2023 bei 65.400 t. Während zwischen 2012 und 2021 die Menge an direkt verwertetem Häckselgut fast gleich blieb (2012: 78.348 t, 2021: 74.991 t), sank sie 2022 deutlich um gut ein Viertel bzw. um fast 20.000 t auf 55.652 Tonnen. 2023 stieg sie jedoch wieder um circa 10.000 Tonnen an.

Die Einschränkung der direkten Verwertung von unbehandeltem Häckselgut durch die Vorgaben der BioAbfV ist dadurch gerechtfertigt, dass sie verschiedene Probleme nach sich ziehen kann. Durch die direkte Verwertung von Häckselgut können sich Pflanzenkrankheiten (zum Beispiel Feuerbrand, Bakterienbrand), Schädlinge (zum Beispiel Kastanienminiermotte), Schadpflanzen (zum Beispiel Ambrosia artemisiifolia (Beifuß-Traubenkraut), Jakobskreuzkraut) und Quarantäne-Schadorganismen (zum Beispiel der Asiatische Laubholzbockkäfer) ausbreiten. Die direkte Verwertung von Häckselgut ist deshalb nur mehr unter sehr engen Voraussetzungen möglich.

Das LfU hat zu diesem Thema gemeinsam mit der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), Freising, das Infoblatt "Freistellung von Behandlungs- und Untersuchungspflichten für Grüngut nach § 10 Abs. 2 BioAbfV" erstellt (siehe unter "Weiterführende Informationen" am Ende dieser Seite).

Energetische Verwertung

2023 wurden 68.900 Tonnen Grüngut einer energetischen Verwertung zugeführt. 2022 waren es 81.600 Tonnen, 2020 sogar noch 108.502 Tonnen. Dies entspricht seit 2020 einer Abnahme um 37 %.

Vergleich Vergärung – Kompostierung – Verbrennung

Die bedeutendsten Verfahren zur stofflichen Bioabfallbehandlung sind die Kompostierung und die Vergärung.

Um die Umweltauswirkungen der Hauptverfahren Kompostierung und Vergärung besser einschätzen zu können, wurde von der bifa Umweltinstitut GmbH (bifa) in Augsburg das Forschungsprojekt "Ökoeffiziente Verwertung von Bioabfällen und Grüngut in Bayern" durchgeführt.

In der Studie wurden folgende Verfahren gegenübergestellt:

- offene, geschlossene und teilgeschlossene Kompostierung von Bioabfällen und Grüngut,

- kontinuierliche Vergärung von Bioabfällen mit Kompostierung der festen Gärrückstände,

- thermische Behandlung von Bioabfällen als Teil des Restabfalls in Müllverbrennungsanlagen,

- Ausbringung von Grüngut als Häckselgut und

- energetische Verwertung von heizwertreichen Grüngutfraktionen in Biomasseheizkraftwerken.

Fazit der Untersuchungen ist, dass kein bestes Verfahren identifiziert werden konnte, da die Umweltauswirkungen – über den Prozess hinaus – erheblich von den behandelten Abfällen, dem konkreten Anlagenbetrieb vor Ort und den lokalen Randbedingungen wie zum Beispiel der Absatzsituation für die stofflichen Produkte abhängen. Weiter wurde festgestellt, dass der durchschnittliche Anlagenbetrieb bei allen Anlagenarten Potenziale zur Verbesserung aufweist.

Eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema finden Sie auf der Homepage des Umweltbundesamtes.

Vorteile der Kompostierung sind vor allem die vielfältigen positiven Wirkungen des erzeugten Komposts (und vor allem die gute Verfügbarkeit von Nähr- und Spurenstoffen (zum Beispiel Phosphat, Stickstoff) für Pflanzen und Bodenverbesserung durch Humusaufbau) sowie die gute Lagerbarkeit und damit verbunden die Möglichkeit bedarfsgerechter Düngung (und damit auch keine Gefahr, dass Nährstoffe in Grund- und Oberflächengewässer ausgewaschen werden).

Der Vorteil von Vergärungsanlagen liegt in der Ausnutzung der in den Bioabfällen enthaltenen Energie. Ob Vergärungsanlagen gesamtökologisch positiv abschneiden, hängt jedoch sehr vom individuellen Anlagenbetrieb an. Wesentliche Beispiele, die den Betrieb von Vergärungsanlagen ökologisch fraglich werden lassen, sind hohe Emissionen klimarelevanter Gase, Gärresthavarien und fehlende Wärmenutzungskonzepte. Aus diesem Grund wurde vom Gesetzgeber die Anforderungen an einen möglichst ökologischen Betrieb von Vergärungsanlagen unter anderem durch die Novelle der Technischen Anleitung Luft (TA Luft 2021) erhöht.

Die Mitbehandlung von Bioabfällen in Müllverbrennungsanlagen als Teil des Restabfalls ist mit dem großen Nachteil verbunden, dass eine stoffliche Nutzung des organischen Anteils und der Nährstoffe des Bioabfalls entfällt.

Für die heizwertreichen Grüngutanteile ist die energetische Verwertung eine Alternative zur meist praktizierten offenen Kompostierung. Die Konkurrenz zur Verwertung in Kompostieranlagen darf jedoch nicht dazu führen, dass den Kompostieranlagen zu wenig Strukturmaterial zugeführt wird. Bei einer in solchen Fällen schlechten Durchlüftung der Kompostmieten resultieren erhöhte Luftemissionen, u.a. an Gerüchen, Methan und Lachgas, was schlussendlich trotz Energiegewinnung durch die Verbrennung zu einer in der Gesamtbetrachtung negativen Umweltbilanz führen kann.

Aufgaben des LfU im Bereich Bioabfallbehandlung

Die wichtigsten Aufgaben des LfU im Rahmen der Bioabfall- und Grüngutbehandlung und -verwertung sind:

- Aufnahme von Daten zu Bioabfällen

- Erstellung von Gutachten bei innovativen Verfahren

- Sammlung von Informationen und Beratung u.a. von Umweltministerium, Kreisverwaltungsbehörden und Bürgern

- Beurteilung besonderer Einsatzstoffe für die Kompostierung oder Vergärung

- Fachliche Stellungnahmen zu Verordnungs- und Gesetzesentwürfen.

Weiterführende Informationen

Links

- Endbericht Biogaspotenzial Bayern - PDF

- Strategien zur Fremdstoffreduktion im Biogut - Praxiserfahrungen und Empfehlungen – LfU-Fachtagung am 19.10.2017

- Bioabfallbehandlung - LfU-Fachtagung am 02.12.2015

- Freistellung von Behandlungs- und Untersuchungspflichten für Grüngut nach § 10 Abs. 2 BioAbfV

- Verwertung biogener Abfälle - Rückstände und Schadstoffgehalte, LfU 2010

- Verwertung biogener Abfälle - Rückstände , Schadstoffgehalte und Hygieneparameter, LfU 2015

- Co-Vergärung auf kommunalen Kläranlagen

- Biogashandbuch Bayern

- LfU-Spezialangebot Infozentrum UmweltWirtschaft: Hinweise zum Vollzug der BioAbfV

- Kompost nutzen, Moore schützen - PDF

- Vergärungsanlagen für Bioabfälle aus Haushalten - Bayernkarte - PDF

- Vergärungsanlagen für Bioabfälle aus Haushalten - Tabellarisch - PDF

- Verwertung von Laub aus der Straßenreinigung in biologischen Abfallbehandlungsanlagen und Einstufung in den Abfallschlüssel 20 02 01 - PDF

- Anforderungen an die Lagerung von Strauch- und Baumschnitt – Musterauflagen - PDF