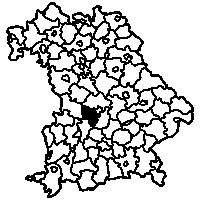

Vegetationskartierung und Vegetationsaufnahmen auf dem Solarpark Schornhof bei Berg im Gau, Lkr. Neuburg-Schrobenhausen

Zusammenfassung

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde 2021 eine der bis dato größten Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) Süddeutschlands in Betrieb genommen. Sie befindet sich im größten Niedermoorgebiet Süddeutschlands. Über eine Wiedervernässung der dortigen Niedermoorböden sollen zukünftig hohe Treibhausgasemission verringert werden, die durch Entwässerung fortwährend entstehen. Die mit der neuen Nutzung und den Klimaschutzmaßnahmen einhergehende Vegetations-veränderung soll mit einem Vegetationsmonitoring begleitet und dokumentiert werden. Das durchgeführte Vegetationsmonitoring besteht einerseits aus einer flächendeckenden Strukturkartierung im gesamten Untersuchungsgebiet und andererseits aus einem pflanzensoziologischen Monitoring von Dauerbeobachtungsflächen. Die Strukturkartierung orientiert sich an den Erfassungsrichtlinien der Bayerischen Kompensationsverordnung (BayKompV) mit einer kombinierten Biotopkartierung. Für jede Einzelfläche wurden prägende und, sofern vorhanden, besondere Pflanzenarten notiert. Weiterhin wurde der jeweilige pflanzensoziologische Verbandsanschluss festgestellt. Mit der Einrichtung von vier Quadratmeter großen Dauerbeobachtungsflächen sollen zukünftig detaillierte Veränderungen beleuchtet werden. Die Vegetationsaufnahmen richten sich nach der Braun-Blanquet-Methode. Für die Aufnahme des IST-Zustands sollten pro erfasstem Verband in der Strukturkartierung je fünf Vegetationsaufnahmen durchgeführt werden. Bei lediglich kleinräumigen Vorkommen von Verbänden wurde eine geringere Anzahl dieser Monitoringflächen festgelegt. Durch die Strukturkartierung wurden sieben pflanzensoziologische Verbände ermittelt, ergänzt durch weitere Strukturen ohne pflanzensoziologischen Anschluss, wie z.B. Feldgehölze, Baumreihen, Einzelgehölze und Infrastrukturflächen. Auch nach Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage (PVA) weist das Untersuchungsgebiet im ersten Jahr noch den Charakter einer intensiv genutzten Agrarlandschaft auf, abgesehen von z.T. wertvollen Gehölzstrukturen. Kennzeichnend sind die noch nahezu flächendeckenden artenarmen und ruderalisierten Ackerbeikraut-Gesellschaften. Die Auswertung der Erfassung nach BayKompV spiegelt die genannten Verhältnisse wider. Zwar wurden insgesamt 15 Biotop- und Nutzungstypen erfasst, jedoch entfielen nahezu 95 % Flächenanteil auf den Typ „Artenarmen Säume und Staudenfluren“, der hier die Folgevegetation auf den ehemali-gen landwirtschaftlichen Nutzflächen umfasst. Es wurden vier Biotope abgegrenzt, die z.T. gesetzlich geschützt sind, insgesamt jedoch lediglich 0,5 % des Untersuchungsgebiets einnehmen. Es erfolgte die Einrichtung von insgesamt 21 Aufnahmeflächen in allen pflanzensoziologischen Ver-bänden (ohne Gehölzbestände und Gräben). Die räumliche Anordnung orientierte sich an einer gleichmäßigen Verteilung im Untersuchungsgebiet und der Lage unter oder zwischen den Modulreihen sowie auf Freiflächen. Es erfolgte eine qualitative Auswertung der ökologischen Zeigerwerte nach Ellenberg. Demnach dominieren weiterhin stickstoffliebende Pflanzenarten der vorherigen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung. Eine offensichtliche Differenzierung anhand der Zeigerwerte von besonnten und dauerhaft beschatteten Aufnahmeflächen war nicht feststellbar. Strukturelle Unterschiede zwischen der Vegetation unter und zwischen den Modulreihen konnten, wie in vergleichbaren veröffentlichten Studien, bestätigt werden. Diese beruhen auf mikroklimatischen Einflüssen. Weitere Autoren weisen darauf hin, dass sich durch die Wiedervernässung von Niedermooren auch nach Jahrzehnten in vielen Fällen keine Entwicklung hin zu ursprünglichen naturnahen Verhältnissen einstellen kann. Vielmehr entstehen bisher unbekannte aber wertvolle Ökosysteme, die weiterer Erforschung bedürfen.

Erstellt am: 24.03.2022