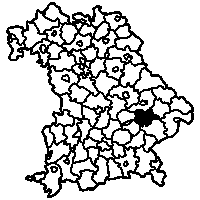

Artenhilfsprogramm Großer Brachvogel und Kiebitz im „Königsauer Moos“ Erfassung der Bestände der Wiesenbrüter im SPA-Gebiet 7341-471 Teilgebiete 01 und 02 sowie Durchführung von Gelegeschutzmaßnahmen mit Aktualisierung der Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen im Jahr 2023 im Landkreis Dingolfing-Landau

Zusammenfassung

Im Isartal, im Landkreis Dingolfing-Landau, finden seit dem Jahr 1986 Kartierungen der Wiesenbrüter statt. Die Ergebnisse dieser jährlichen Erfassungen dienen als Grundlage zur Lokalisierung der jährlichen Brutplätze und Reviere um dort gezielte Schutz- und Artenhilfsmaßnahmen durchzuführen. Außerdem sind sie Grundlage zur Aktualisierung und Anpassung der Pflege von Flächen und zur Durchführung von Entwicklungsmaßnahmen innerhalb des SPA-Gebietes „Wiesenbrütergebiete im Unteren Isartal“ [7341-471], Teilgebiet „Königsauer Moos“. Dabei steht neben der Durchführung von speziellen Entwicklungsmaßnahmen von Flächen für Wiesenbrüter, die extensive Pflege von Landkreisflächen sowie von Flächen, die über Bewirtschaftungsvereinbarungen gemäß den Vorgaben des Vertragsnaturschutzprogrammes genutzt werden sowie im Besitz der öffentlichen Hand liegen, im Vordergrund. Das Hauptaugenmerk der Erfassung wurde auch im Jahr 2023 auf die im Gebiet brütenden Wiesenbrüter Großer Brachvogel Numenius arquata und Kiebitz Vanellus vanellus gelegt. Diese sogenannten Leitarten reagieren empfindlich auf Veränderungen in Ihren Lebensräumen, bewirken einen Mitnahmeeffekt für zahlreiche weitere Arten und anhand ihrer Ansprüche lassen sich Schutzziele formulieren sowie konkrete Maßnahmen ableiten. Im Jahr 2023 wurden in dem ca. 920 ha großen Brachvogel-Untersuchungsgebiet „Königsauer Moos“ Moosthenning bis Töding, 42 Brutpaare des Großen Brachvogels nachgewiesen, drei mehr als im Vorjahr 2022. Davon konnten bei 25 Paaren Gelege und/oder Schlupferfolg nachgewiesen werden. Für 17 Paare bestand Brutverdacht Brutstatus B. Damit wurde nach zwei Jahren mit weniger Brutpaaren wieder der Bestand des Jahres 2020 erreicht. Langfristig liegt der Wert über den Beständen der Jahre 1980 und 1986 bis 2008. In der Zeitspanne 2009 bis 2019 waren es jährlich mindestens 42 Brutpaare mit dem Höhepunkt im Jahr 2012 mit 60 Brutpaaren. Für den Zeitraum der letzten 10 Jahre lässt sich ein Bestandsrückgang von 25 % konstatieren. In den beiden Großzäunen im Königsauer Moos nördlich des Behrhofes und nördlich des ehemaligen Modellflugplatzes, östlich der Kreisstraße DGF 15, wurden vier bzw. drei Brutpaare festgestellt. In den beiden Großzäunungen war im Jahr 2023 Schlupferfolg bei mindestens fünf Paaren festzustellen und einzelne Flügge Brachvögel konnten Brutpaaren in den beiden Zäunungen zugeordnet werden. Bei mindestens 17 der insgesamt 21 zusätzlich einzeln gezäunten Gelege, wurde im Jahr 2023 Schlupferfolg nachgewiesen. Die Gelege der übrigen Paare dürften bereits relativ rasch nach der Eiablage, hauptsächlich durch Prädation verloren gegangen sein. Acht flügge Jungvögel konnten im Jahr 2023 festgestellt werden Bruterfolg: 0,19 flügge Jungvögel /Brutpaar, die alle nachweislich bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einzeln gezäunten Gelegen sowie den Großzäunungen hervorgingen. Die in der Literatur angegebene erforderliche Reproduktionsrate von 0,4 flüggen Jungvögeln pro Brutpaar, wird im Königsauer Moos nun seit bereits seit dem Jahr 2011 nicht mehr erreicht die Reproduktionsrate der Jahre 2011 bis 2023 lag im Schnitt bei 0,14 flüggen Jungvögeln /Brutpaar pro Jahr, obwohl seit mehreren Jahren aufwändige Artenhilfsmaßnahmen unterschiedlicher Art umgesetzt werden um den Bruterfolg zu erhöhen. Da als sehr wahrscheinlicher hauptverantwortlicher Faktor für den ausbleibenden Bruterfolg weiterhin das hohe Prädationsrisiko im Gebiet anzunehmen ist, sollten in diese Richtung verstärkt Schutzbemühungen unternommen werden. Als weitere Hauptgefährdungsursachen müssen für das Gebiet auch die insbesondere in den Randbereichen aber auch teilweise im Kerngebiet vorliegende, intensive Flächennutzung mit mehrschürigen Wirtschaftsgrünland und Intensiväckern innerhalb des SPA-Gebietes und die damit entstehende Gefährdung insbesondere der Küken bei der Mahd sowie der Fragmentierung des Lebensraumes und menschliche Störungen genannt werden. Im Vergleich mit anderen Wiesenbrütergebieten wie z.B. dem Donaumoos oder dem Altmühltal, ist im Königsauer Moos der Anteil von Ackerflächen und intensiv genutztem Grünland aber besonders gering RUPPRECHT 2022. Im Untersuchungsgebiet „Parzen“ Töding bis Großköllnbach wurden im Jahr 2023 acht Brutpaare des Großen Brachvogels und damit zwei Brutpaare weniger als im Vorjahr 2022 ermittelt. Der Bestand hält sich hier in den letzten 10 Jahren bei 9 bis 10 Brutpaaren. Laut den vorliegenden Aufzeichnungen wurden in den letzten 15 Jahren ab dem Beginn der Aufzeichnungen maximal drei flügge Jungvögel 2008 und in den Jahren zwischen 2013 und 2022, nur im Jahr 2017 ein flügger Jungvogel erfasst. 2023 konnten zwei flugfähige Jungvögel im nordwestlichen Teil des UG beobachtet. Eine systematische Erfassung des Bruterfolges findet im Untersuchungsgebiet „Parzen“ allerdings nicht statt. In den beiden Kiebitz-Untersuchungsgebieten „Unteres Moos“ ca. 183 ha und „Parzen“ ca. 325 ha im westlichen und östlichen Teil des SPA-Vogelschutzgebietes, wurden im Jahr 2023 28 Brutpaare bzw. 19 Brutpaare niedrigster Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2008 des Kiebitzes erfasst. In beiden Gebieten entwickeln sich die Bestände in den letzten Jahren negativ. Mit 12 flüggen Jungvögeln, alle festgestellt im Untersuchungsgebiet „Unteres Moos“, existiert für das Jahr 2023 ein etwas besserer Wert seit dem Jahr 2021 mit nur 7 Brutpaaren. In den Jahren 2014 bis 2019 wurden alljährlich mindestens 23 flügge Jungvögel gezählt. Als weitere naturschutzfachlich bedeutsame Vogelarten bzw. Arten, die nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie geschützt sind und im Gebiet vorkommen, wurden neben einem Revier der Grauammer, einzelne oder mehrere Reviere unter anderem von Rohrweihe und Wachtel ermittelt. In dem Bericht werden darüber hinaus Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensraumsituation und zu direkten Schutzmaßnahmen für die Wiesenbrüter mit Fokus auf den Großen Brachvogel vorgeschlagen.

Erstellt am: 02.08.2024