Die genetische Struktur von typischen Grünlandarten im Biotopverbund Günztal

Zusammenfassung

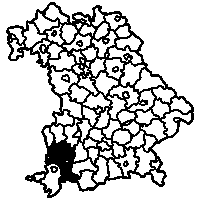

Die Biotopverbundmaßnahmen der Stiftung Kulturlandschaft Günztal im Allgäu sind eingebettet in eine von intensiv genutzter Landwirtschaft geprägte Landschaftsmatrix. Sie haben zum Ziel naturnahe Lebensräume zu schützen und durch Korridore Konnektivität zwischen einzelnen Flächen herzustellen. In der vorliegenden Untersuchung wurde die Funktionalität des Biotopverbunds untersucht. Hierfür wurde die genetische Diversität, Differenzierung und räumliche genetische Struktur von den typischen Grünlandarten Ajuga reptans, Lychnis flos-cuculi, Rhinanthus minor, Veronica chamaedrys und Vicia sepium sowie den häufigeren Grünlandarten Anthriscus sylvestris, Galium album und Ranunculus acris im Untersuchungsgebiet analysiert. In zwei Untersuchungsansätzen wurde zum einen auf der Populationsebene untersucht, ob sich Populationen innerhalb des Biotopverbunds von Populationen außerhalb des Biotopverbunds unterscheiden. Außerdem wurde die räumliche genetische Struktur von drei weit verbreiteten Grünlandarten auf Basis einzelner Individuen, und nicht auf Populationsebene, analysiert, um den Genfluss im gesamten Untersuchungsgebiet zu beurteilen. Zur Untersuchung der genetischen Diversität, Differenzierung und räumlichen genetischen Struktur der untersuchten Arten, wurde Blattmaterial von zehn Individuen pro Art und Population, bzw. von mehreren hundert Individuen im gesamten Gebiet gesammelt. Das gesammelte Material wurde zur Genotypisierung der Individuen mittels der MIG-seq-Methode verwendet. Um weitere mögliche Einflussfaktoren auf das genetische Muster zu untersuchen, wurden außerdem Vegetationsaufnahmen durchgeführt, Bodenproben entnommen und die Landschaftsstruktur in der Umgebung der Untersuchungsflächen anhand von digitalisierten aktuellen und historischen Karten analysiert. Die auf der Populationsebene anhand von Ajuga reptans, Lychnis flos-cuculi, Rhinanthus minor, Veronica chamaedrys und Vicia sepium untersuchte Hypothese, dass im Biotopverbund durch stärkeren Genfluss die Diversität innerhalb der Populationen erhöht und die Differenzierung zwischen Populationen verringert sein sollte, konnte nicht bestätigt werden. Stattdessen zeigte sich jedoch, dass die Landschaftsstruktur das genetische Muster der Arten beeinflusst. So war die genetische Diversität in Populationen auf historisch alten Grünlandflächen erhöht und die Differenzierung zwischen Populationen war je nach Art auf historisch alten Grünlandflächen, oder bei aktueller, geringer Isolation verringert. Bei keiner der Arten konnte eine deutlich ausgeprägte räumliche genetische Struktur nachgewiesen werden. Dies zeigte sich insbesondere durch eine insgesamt eher geringe Differenzierung der Populationen, durch eine fehlende ausgeprägte Bildung von Populationsgruppen und in einer linearen Zunahme der genetischen Distanz mit der geographischen Distanz. Die genetische Struktur der auf Populationsebene untersuchten Arten beruht also eher auf einem Genfluss der natürlichen Gradienten und der historischen bzw. bestehenden Landschaftsstruktur und nicht auf dem Biotopverbund. Bei der Untersuchung der weit verbreiteten Grünlandarten Anthriscus sylvestris, Galium album und Ranunculus acris auf Individuenebene stellte sich zudem heraus, dass die untersuchten Arten sich größtenteils panmiktisch verhalten, sodass Befruchtungen zwischen Individuen über größere Distanzen hinweg stattfinden. Es konnte eine leichte Differenzierung zwischen nördlichen und südlichen Standorten festgestellt werden, die genetische Distanz nahm jedoch nur bei der seltensten Art mit der geographischen Distanz zu. In einer genaueren Untersuchung der Einflussfaktoren mittels einer Landschaftswiderstandsanalyse stellte sich heraus, dass bei allen Arten die Landnutzung den größten Einfluss auf die räumliche genetische Struktur ausübt. Der Einfluss einzelner Landnutzungsformen war allerdings unterschiedlich groß und artspezifisch. Die genetische Struktur der auf der Individuenebene untersuchten Arten beruht also ebenfalls vorwiegend auf der Struktur und Nutzung der bestehenden Landschaft, wohingegen der Biotopverbund keine wesentliche Rolle spielt. In der vorliegenden Studie konnte also kein Zusammenhang zwischen dem Biotopverbund und der genetischen Diversität, Differenzierung und räumlichen genetischen Struktur der untersuchten Arten nachgewiesen werden. Dies kann auf verschiedenen Ursachen beruhen. So ist es zum einen natürlich möglich, dass die Korridore, die die Flächen vernetzen sollen, tatsächlich keine funktionale Konnektivität schaffen, da sie nicht auf die Ausbreitungsvektoren der untersuchten Arten abgestimmt sind, die Flächen zum Teil recht weit auseinander liegen und kaum Diasporenübertrag durch Weidetiere gegeben ist. Es ist jedoch auch möglich, dass die Wirkung des Biotopverbunds durch langsam wirkende Prozesse und eine verzögerte genetische Reaktion erst zu einem späteren Zeitpunkt messbar wird. Außerdem muss hervorgehoben werden, dass die untersuchten Arten aufgrund ihrer relativen Häufigkeit grundsätzlich nicht stark differenziert waren und daher ein hoher Genfluss für das gesamte Untersuchungsgebiet postuliert werden kann. Da ein artübergreifender Effekt der historischen Landnutzung auf die genetische Diversität festgestellt wurde, kann für eine mögliche Erweiterung des Biotopverbunds empfohlen werden, vorzugsweise auf historisch altes Grünland zurückzugreifen. Da der Genfluss zwischen intensiv genutzten Grünlandflächen meist verringert war und eine größere Menge an Grünland im Umkreis die Differenzierung verringerte, kann auch eine allgemeine Extensivierung und ein Erhalt möglichst vieler Grünlandbestände empfohlen werden. Grundsätzlich kann die vorliegende Studie als Grundlage für weitere Untersuchungen genutzt werden und erlaubt bei einer zukünftigen Wiederholung der Untersuchung präzisere Aussagen über langfristige Auswirkungen des Biotopverbunds auf die genetische Variation der Pflanzenarten.

Erstellt am: 22.10.2025